1988년 10월 서울 서대문구 한 가정집에서 지강헌 등 탈주범 3명이 인질극을 벌였다. 지강헌은 556만원을 훔친 죄로 징역 7년형을 다 채웠는데, 10년짜리 보호감호 처분으로 계속 감금 당한 억울함을 토로했다. 보호감호법을 만든 전두환의 동생 전경환이 76억원을 횡령하고 3년 만에 출소한 것과 견주며 “유전무죄, 무전유죄”를 외친 아이러니한 상황에, 탈주범에 대한 동정 여론이 일었다.

보호감호법은 전두환의 신군부가 1980년 8월 ‘계엄 포고 제13호’에 따라 조직폭력배 소탕 등을 명분 삼아 운용해온 삼청교육대의 구금 효력을 지속하기 위해 그해 12월 제정했다. 계엄이 해제되면 이들을 풀어줘야 하기 때문에, 당시 대통령 전두환은 상습범과 집단범(조폭 등)에게 교화 및 사회복귀에 필요한 직업훈련을 시킨다는 명분으로 ‘재범의 위험성이 있다고 인정되는 자에 대해 감호에 처하는’ 법을 밀어붙였다.

이 법에 따라 형기를 마쳤지만 보호감호 처분을 받은 이들이 청송감호소에 갇혔다. 이중처벌과 인권유린이라는 비판에도 흉악범 격리라는 명분을 앞세워 침묵을 강요했다. 그러나 지강헌 탈주극 이후 폐지 여론은 들끓었고, 1989년 일부 조항이 위헌 결정을 받았다. 하지만 김영삼·김대중 정부도 범죄자 격리 필요성을 들어 법안을 유지했고, 2005년 7월 노무현 정부의 결단으로 역사 속으로 사라졌다.

법 폐지에도 불구하고 아직까지도 16명이 보호감호 상태에 있다. 법 폐지 이전 보호감호 처분을 받은 재소자는 종전대로 수감한다는 부칙 조항에 따른 것이다. 이들은 2014년 헌법소원을 제기했지만 기각됐고, 올해 10월 다시 ‘헌법에 반하는 이중처벌’이라며 헌법소원을 냈다.

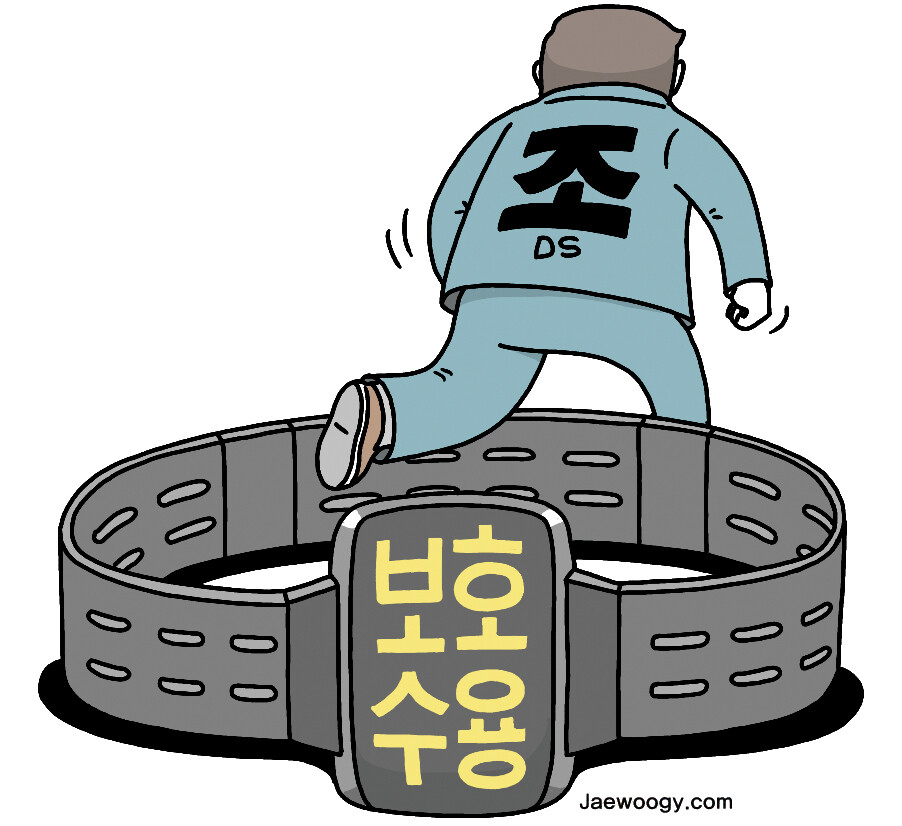

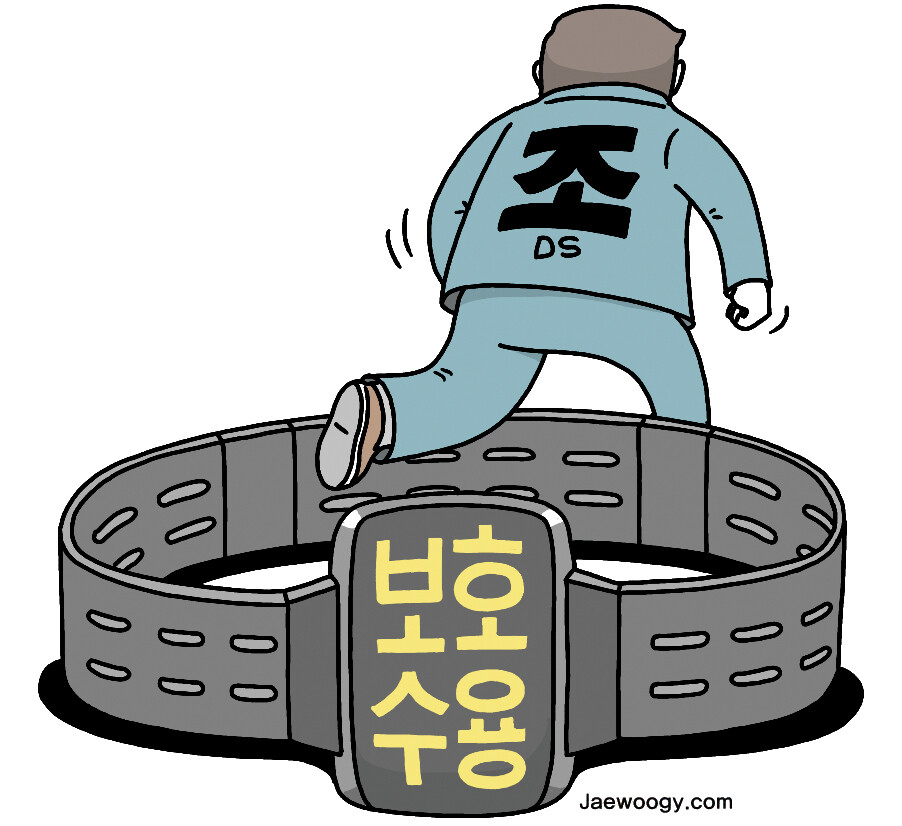

보호감호법 폐지 15년 만에 부활을 외치는 목소리가 나오고 있다. 12월 출소 예정인 아동성폭행범 조두순을 격리시킬 방법을 찾아야 한다는 이유다. 양금희 국민의힘 의원 등은 흉악범죄자의 재범 위험성이 인정될 때 출소 뒤 일정 기간 격리하는 ‘보호수용법안’을 발의했다.

그러나 이 역시 논란이 되고 있다. 이미 박근혜 정부 때인 지난 2015년 3월, 정부가 보호수용법안을 제출했지만 국회 문턱을 넘지 못했다. 2012년 성범죄로 복역한 남성이 전자발찌를 찬 채 주부를 성폭행하려다 살해한 사건 등 흉악 범죄가 잇따르자 당시 법무부는 ‘연쇄살인범, 아동성폭력범, 3회 이상 상습성폭력범의 경우 복역을 마친 뒤 최대 7년까지 별도 시설에 보호 수용하는’ 법안을 냈다. 하지만 국가인권위원회가 이중처벌 문제가 있다며 반대했다. 결국 19대 국회는 단 한 차례 논의도 없이 임기 종료와 함께 법안을 자동폐기했다.

신승근 논설위원

skshin@hani.co.kr