그 법은 ‘가사노동자법’이 아니라 ‘가사사용자법’이 아닌가 싶은 생각이 들었지만, 가사노동자의 권리를 보호하는 것이 사용자 입장에서도 유익하다고 설득하기 위한 시도라고 받아들이며 마음을 눌러 앉혔다. 법이 국회 본회의를 통과했다는 짧은 소식 뒤에는 그동안 그 법이 마련되고 통과되기까지 차곡차곡 쌓인 수많은 사람들의 땀과 노력이 숨어 있다. 모든 노동법 제정이 항상 그렇다.

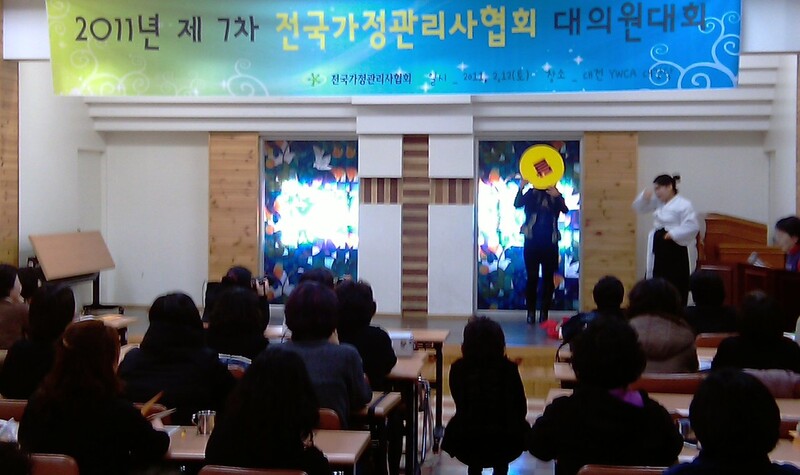

2011년 2월12일 제7차 전국가정관리사협회 대의원대회 모습. 사진 하종강

하종강 ㅣ 성공회대 노동아카데미 주임교수

안면이 있는 여성 활동가로부터 ‘가정관리사협회 대의원대회’에서 강의를 해달라는 연락을 받았다. 솔직히 그때까지 ‘가정관리사’라는 용어가 있는지도 몰랐다. 강의 장소에 도착하니 각 지역 대표들의 장기자랑이 내 강의에 앞서 진행 중이었는데, 강당에 들어서는 순간 귀에 들려오는 소리에 정신이 번쩍 들었다. “식모라고 불리던 시절, 우리는 밤마다 달을 보고 울었습니다.” 흰색 저고리에 검은색 몽당치마를 입은 출연자가 인형 아기를 등에 둘러업은 채, 달을 바라보며 서서 우는 연기를 하고 있었다. ‘아, 그 일을 하는 사람들이었구나’ 바로 깨달았다.

그 뒤에 이어지는 다른 지역 대표들의 공연도 모두 ‘식모’ ‘가정부’ ‘파출부’ ‘가사도우미’를 거쳐 ‘가정관리사’라는 이름을 갖게 되기까지 가사노동자들이 겪어온 온갖 일들이 그 내용을 채우고 있었다. 자신들의 삶이 고스란히 담겨 있는 공연들을 보면서 참석자들은 “맞아, 맞아”를 연발하며 포복절도하다가 찔끔찔끔 눈물을 찍어내며 웃다가 울기를 되풀이했다.

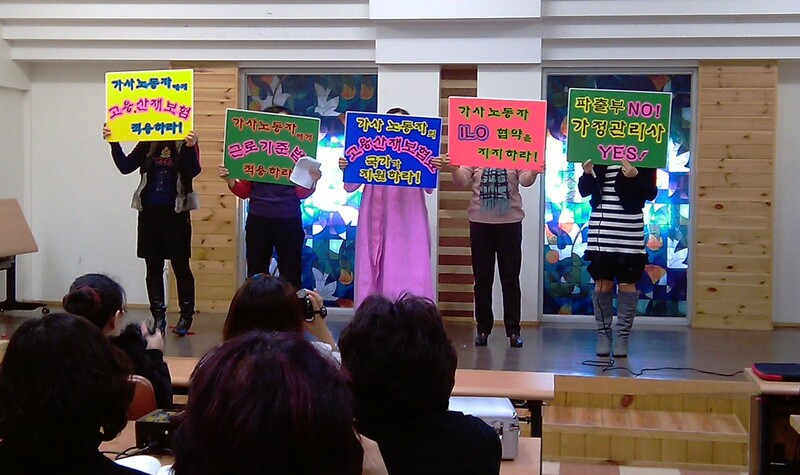

2011년 2월12일 제7차 전국가정관리사협회 대의원대회 모습. 사진 하종강

공연이 끝날 무렵 출연자들이 팻말을 하나씩 들고나와 나란히 섰다. “가사노동자에게 근로기준법 적용하라!” “가사노동자에게 고용·산재보험 적용하라!” “파출부 노(NO)! 가정관리사 예스(YES)!” “가사노동자 ILO 협약을 지지하라!”

‘가사노동자 ILO 협약’이 있다는 것도 그때 처음 알았다. 노동자들을 만날 때마다 부끄러움을 통해서 배운다. 연극이 끝난 뒤 같은 무대에 올라가 우리나라 노동기본권 실태에 관한 강의를 했는데, 그 힘겨운 삶 속에서도 동료 가사노동자들의 삶의 질을 개선하기 위해 바쁜 시간을 쪼개 헌신하고 있는 활동가들의 눈망울과 마주칠 때마다 자꾸 목이 멨다. 지금으로부터 꼭 10년 전, 2011년에 겪었던 일이다.

“가사노동자 ILO 협약을 지지하라”는 구호는 도대체 누구에게 하는 말이었을까? 그해 한국 정부는 국제노동기구(ILO) 총회가 열리기 불과 며칠 전까지도 ‘가사노동자 ILO 협약’에 대한 찬반 입장을 결정하지 못했다. 우여곡절 끝에 결국 찬성하기로 했지만 “협약 채택에 찬성하는 것과 국내 비준은 별개의 문제”라며 확대해석을 경계했다. 노동자들이 인간다운 삶을 위해 부유층의 지출을 조금이라도 늘리는 일은 항상 그렇게 어렵다.

2011년 스위스 제네바에서 열린 제100차 국제노동기구 총회에서 ‘가사노동자 협약’이 처음 채택됐을 때, 총회에 참석했던 각 나라의 가사노동자 대표들은 눈물을 흘리며 환호성을 질렀다. 한 남아프리카 활동가는 “그동안 우리는 존재하지 않는 사람이거나, 아예 인간 취급을 받지 못했다. 가사노동자 협약 채택으로 많은 사람들이 노예 같은 처지에서 벗어나게 될 것”이라며 기뻐했다. 전 세계 임금노동자의 3.6%가 가사노동자라는 것이 당시의 통계였다.

올해 초 가사노동자법 제정에 관한 논의가 언론에 보도되기 시작했을 때, 그 법의 필요성에 대한 설문조사 결과를 보도하는 방송을 듣다가 깜짝 놀랐다. 가사노동자법 제정 찬성 이유가 가사노동자의 신원을 보증할 수 있고, 인증기관이 책임 있는 서비스를 제공할 수 있고, 파손 등 사고 발생 시 원활한 배상이 가능하기 때문이라는 것이다. 가사노동자의 권리 보호가 아니라…. 또한 가사노동자법이 제대로 정착되기 위해 필요한 정부의 정책들은 인증 제도를 통한 서비스 질 관리, 세제 지원을 통한 이용요금 부담 경감, 가사노동자 교육훈련을 통한 전문성 향상 등이라는 것이다. 가사노동자 권리 보호가 아니라….

그동안 노동자들이 가사노동자법 제정을 위해 싸워온 가장 중요한 목적은 무엇보다 가사노동자의 권리를 보호하자는 것이었다. 가사노동자법 제정 찬성 이유나 법 정착을 위해 필요한 정부 정책에 대한 설문조사 결과에서는 가사노동자 권리 보호와 관련된 내용은 찾아볼 수 없었다. 그렇다면 그 법은 ‘가사노동자법’이 아니라 ‘가사사용자법’이 아닌가 싶은 생각이 들었지만, 가사노동자의 권리를 보호하는 것이 사용자 입장에서도 유익하다고 설득하기 위한 시도라고 받아들이며 애써 마음을 눌러 앉혔다.

‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률안’이 국회 본회의를 통과했다는 짧은 소식 뒤에는 그동안 그 법이 마련되고 통과되기까지 차곡차곡 쌓인 수많은 사람들의 땀과 노력이 숨어 있다. 그 목표를 이루기 위해 열심히 활동하다가 그 꿈이 이뤄지는 것을 미처 보지 못한 채 숨진 동료들을 생각하면서 활동가들은 목이 멘다. 모든 노동법 제정이 항상 그렇다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![근로기준법·중대재해법 없는 기업 해방구라니… [하종강 칼럼] 근로기준법·중대재해법 없는 기업 해방구라니… [하종강 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0102/53_17041912871681_20240102503466.jpg)

![[사설] ‘모든 책임 지겠다’는 사령관, 내 책임 아니라는 대통령 [사설] ‘모든 책임 지겠다’는 사령관, 내 책임 아니라는 대통령](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206503845.webp)

![내란을 내란이라 부르지 못하는 21세기 ‘벌열’ [.txt] 내란을 내란이라 부르지 못하는 21세기 ‘벌열’ [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206504424.webp)

![“부당 지시 왜 따랐냐”…윤석열 ‘유체이탈’ [2월7일 뉴스뷰리핑] “부당 지시 왜 따랐냐”…윤석열 ‘유체이탈’ [2월7일 뉴스뷰리핑]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0206/53_17388316957429_20250206503714.webp)

![[사설] 자신 위해 싸우라는 윤석열의 ‘옥중 정치’, 불복 선동하는 것인가 [사설] 자신 위해 싸우라는 윤석열의 ‘옥중 정치’, 불복 선동하는 것인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0207/20250207502932.webp)

![죽은 자가 산 자를 살리는 ‘양심의 구성’ [강수돌 칼럼] 죽은 자가 산 자를 살리는 ‘양심의 구성’ [강수돌 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206504377.webp)