해군 해상초계기(P-3C)와 이지스함인 율곡이이함이 지난 2일 오전 종합해양과학기지가 있는 이어도 상공과 해역에서 해상경계작전을 수행하고 있다. 사진공동취재단

방공구역 3국 ‘중첩’

마라도 149km 거리 수중암초

한국이 ‘관할권’ 문제서 유리

중국과 배타적 경제수역 겹쳐

마라도 149km 거리 수중암초

한국이 ‘관할권’ 문제서 유리

중국과 배타적 경제수역 겹쳐

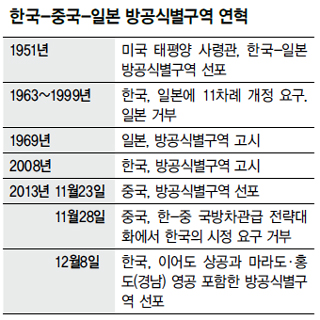

한국이 이어도 상공을 방공식별구역(이하 방공구역)에 포함함으로써 이어도 주변 상공은 한국과 중국, 일본의 방공구역이 삼각형으로 겹치게 됐다. 이 구역이 세 나라의 갈등을 푸는 열쇠가 될지, 새로운 분쟁의 불씨가 될지 주목된다.

정부가 8일 발표한 새 방공구역은 제주도 남쪽의 북위 30도와 33도 사이 동중국해 상공의 상당 부분을 차지하고 있다. 동중국해 가운데 중국과 일본에 가까운 상공 한가운데를 역사다리꼴로 차지하고 있다. 특히 한국이 확장한 제주 남쪽 상공의 오른쪽 절반가량은 1969년 일본이 선포한 방공구역, 지난 11월23일 중국이 선포한 방공구역에도 모두 포함돼 있다. 이 세모꼴 구역은 세 나라의 방공구역 갈등에서 가장 뜨거운 쟁점이 될 전망이다.

이어도는 이름과 달리 섬이 아닌 공해상의 수중 암초다. 따라서 이 해역은 ‘영유권’이 있을 수 없고, 200해리(370㎞) 배타적 경제수역(EEZ)의 대상만 될 수 있다. 특히 이곳은 한국과 중국의 배타적 경제수역이 겹치는데, 아직 이를 조정하지 못한 상태여서 양국간 갈등이 잠재해 있다. 중국은 지금껏 한국이 주장하는 ‘관할권’을 인정한 적이 없다. 당장 중국으로서는 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 영토 분쟁이 발등의 불이지만, 이 문제가 해결되거나 정리되면 언제든 이어도 해역의 관할권을 놓고 한국과 갈등을 빚을 가능성이 있다.

일본은 이어도 남쪽 센카쿠열도에 대한 중국과의 영토 분쟁이 중요한데다, 이어도 자체에는 특별한 연고권을 주장하지 않고 있다. 일본은 방공구역과 관련해서만 이어도와 관련이 있다.

이어도 관할권 문제에서 한국은 유리한 입장이다. 우선 이어도는 중국(287㎞)이나 일본(276㎞)보다 한국(149㎞)의 영토와 가장 가깝다. 2003년 한국은 이어도에 해양과학기지를 설치했고, 군사적으로도 해상 초계기의 정기 비행을 통해 관할권을 확립하려 애쓰고 있다. 또 국제적으로 공인된 공중 경계인 비행정보구역(FIR)상으로도 이어도 상공은 한국에 포함돼 있다. 그러나 40년 넘게 이어도 상공을 방공구역으로 설정해온 일본과 세계 2대 강국으로 떠오른 중국이 순순히 이어도 상공을 한국에 양보하리라고 기대하긴 어렵다.

한-중-일 3국간 갈등을 일으키는 방공구역은 군용기의 식별을 위해 설정한 임의의 선이다. 세 나라 사이에는 1951년 6·25전쟁에 참가한 미국이 일방적으로 설정했으며, 설정한 나라도 20여개국에 불과하다. 반면 이번 방공구역 확대의 근거가 된 비행정보구역은 국제민간항공기구(ICAO)가 전세계에 설정한 구역으로 국제법적 위상이 있다. 한국 해군이 이어도에 설정한 ‘작전구역’은 영해나 공해상에서의 군사훈련 등을 위해 임의로 정한 선이다.

최현준 김규원 기자 haojune@hani.co.kr

일본은 이어도 남쪽 센카쿠열도에 대한 중국과의 영토 분쟁이 중요한데다, 이어도 자체에는 특별한 연고권을 주장하지 않고 있다. 일본은 방공구역과 관련해서만 이어도와 관련이 있다.

이어도 관할권 문제에서 한국은 유리한 입장이다. 우선 이어도는 중국(287㎞)이나 일본(276㎞)보다 한국(149㎞)의 영토와 가장 가깝다. 2003년 한국은 이어도에 해양과학기지를 설치했고, 군사적으로도 해상 초계기의 정기 비행을 통해 관할권을 확립하려 애쓰고 있다. 또 국제적으로 공인된 공중 경계인 비행정보구역(FIR)상으로도 이어도 상공은 한국에 포함돼 있다. 그러나 40년 넘게 이어도 상공을 방공구역으로 설정해온 일본과 세계 2대 강국으로 떠오른 중국이 순순히 이어도 상공을 한국에 양보하리라고 기대하긴 어렵다.

한-중-일 3국간 갈등을 일으키는 방공구역은 군용기의 식별을 위해 설정한 임의의 선이다. 세 나라 사이에는 1951년 6·25전쟁에 참가한 미국이 일방적으로 설정했으며, 설정한 나라도 20여개국에 불과하다. 반면 이번 방공구역 확대의 근거가 된 비행정보구역은 국제민간항공기구(ICAO)가 전세계에 설정한 구역으로 국제법적 위상이 있다. 한국 해군이 이어도에 설정한 ‘작전구역’은 영해나 공해상에서의 군사훈련 등을 위해 임의로 정한 선이다.

최현준 김규원 기자 haojune@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[영상] 김민석 “국힘, 100일 안에 윤석열 부정하고 간판 바꿔 달 것” [영상] 김민석 “국힘, 100일 안에 윤석열 부정하고 간판 바꿔 달 것”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0114/20250114503722.webp)