상반기 2791개 대상 엿봐

‘카톡’ 감청 다시 가능해져

이젠 휴대폰 감청까지 요구

‘카톡’ 감청 다시 가능해져

이젠 휴대폰 감청까지 요구

올해 상반기 국내에서 이뤄진 합법적 감청의 98.6%를 국가정보원이 한 것으로 드러났다. 외부 감시의 사각지대에 있는 국정원이 사실상 감청을 장악하고 있는 상황에서, 스마트폰 이용자의 90%가 사용하는 카카오톡에 대한 감청이 지난달부터 다시 가능해졌다. 프랑스 파리 테러 이후엔 정부와 새누리당이 휴대전화 감청과 국정원의 권한 강화를 위해 법을 바꾸려 하고 있다.

24일 미래창조과학부의 ‘통신 비밀자료 제공 현황’을 보면, 올해 상반기 수사·정보기관이 감청을 요구한 대상은 모두 2832개였다. 이 가운데 2791개(98.6%)는 국정원의 요구에 따른 것이다. 국정원은 지난해(94.6%)와 2013년(98.3%)에도 국내 감청의 대부분을 맡아왔다. 국가안보를 이유로 한 감청영장은 4개월 동안 유효하고 4개월 이하로 연장이 가능하다.

현재 영장을 통한 휴대전화 감청은 불가능하기 때문에 국정원의 ‘감청 대상’은 유선전화와 인터넷 계정뿐이다. 유선전화 이용이 갈수록 줄고 있는 현실을 고려할 때 수사·정보기관의 감청 욕망은 인터넷 계정을 향할 수밖에 없다. 이런 상황에서 카카오가 감청 영장에 대한 협조를 재개했다. 지난해 10월 사찰 파문이 일자 ‘감청 영장 협조 중단’을 선언했다가 1년 만에 백기를 든 것이다. 표면적으로는 검찰이 나섰지만 정작 검찰은 올해 상반기에 단 한건의 감청도 요청하지 않았다.

논란의 핵심은 국정원이 국민 대다수가 일상적으로 사용하는 카카오톡과 같은 인터넷 계정을 감청한다는 문제다. 국정원은 지난해 이탈리아 해킹팀에 “카카오톡을 해킹해달라”고 요청했던 사실이 발각되기도 했다.

고려대 공익법률상담소의 ‘한국 인터넷 투명성 보고 연구’를 보면, 국정원이 2011년부터 지난해까지 4년 동안 감청한 인터넷 계정 수는 6405개에 이른다. 같은 기간 검찰은 단 1건, 경찰은 한 해 85~250개를 들여다봤다. 올해 상반기 영장 한 건당 감청 대상 수는 경찰과 국정원이 각각 평균 2개와 15.3개였다.

‘한국 인터넷 투명성 보고 연구’를 주도한 손지원 변호사는 “감청의 대부분을 국정원이 요구하고, 국정원 감청 영장의 대부분이 국가보안법 관련이라 사실상 국내 감청은 국가보안법을 위해 작동하는 셈”이라고 지적했다.

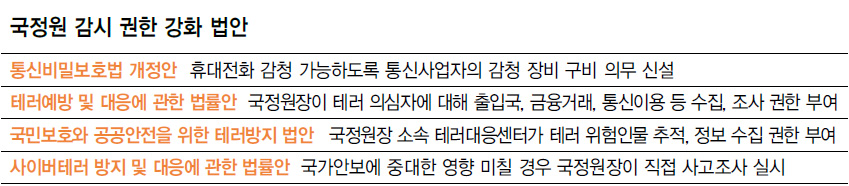

프랑스 파리 테러 이후 테러 방지의 명분으로 휴대전화 감청이 가능하도록 통신사가 감청 설비를 갖추도록 하고 국정원의 조사권을 확대해야 한다는 주장이 나오면서 국정원의 권한이 더 비대해질 조짐을 보이고 있다. 장여경 진보넷 활동가는 “국정원의 감청에 대해 국민들의 불신이 깊은데 국가보안법으로도 부족해 테러방지법 등을 도입한다는 것은 위험한 발상”이라고 지적했다.

임지선 기자 sun21@hani.co.kr

관련영상 : 테러방지법, 박유하 〈제국의 위안부〉

논란의 핵심은 국정원이 국민 대다수가 일상적으로 사용하는 카카오톡과 같은 인터넷 계정을 감청한다는 문제다. 국정원은 지난해 이탈리아 해킹팀에 “카카오톡을 해킹해달라”고 요청했던 사실이 발각되기도 했다.

고려대 공익법률상담소의 ‘한국 인터넷 투명성 보고 연구’를 보면, 국정원이 2011년부터 지난해까지 4년 동안 감청한 인터넷 계정 수는 6405개에 이른다. 같은 기간 검찰은 단 1건, 경찰은 한 해 85~250개를 들여다봤다. 올해 상반기 영장 한 건당 감청 대상 수는 경찰과 국정원이 각각 평균 2개와 15.3개였다.

‘한국 인터넷 투명성 보고 연구’를 주도한 손지원 변호사는 “감청의 대부분을 국정원이 요구하고, 국정원 감청 영장의 대부분이 국가보안법 관련이라 사실상 국내 감청은 국가보안법을 위해 작동하는 셈”이라고 지적했다.

프랑스 파리 테러 이후 테러 방지의 명분으로 휴대전화 감청이 가능하도록 통신사가 감청 설비를 갖추도록 하고 국정원의 조사권을 확대해야 한다는 주장이 나오면서 국정원의 권한이 더 비대해질 조짐을 보이고 있다. 장여경 진보넷 활동가는 “국정원의 감청에 대해 국민들의 불신이 깊은데 국가보안법으로도 부족해 테러방지법 등을 도입한다는 것은 위험한 발상”이라고 지적했다.

임지선 기자 sun21@hani.co.kr

관련영상 : 테러방지법, 박유하 〈제국의 위안부〉

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![이재명, 연설 중 국힘 소리 지르자 “들을게요, 말씀하세요” [현장] 이재명, 연설 중 국힘 소리 지르자 “들을게요, 말씀하세요” [현장]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0210/581739172611582.webp)