꽃가루 속에 있는 생식세포인 1개의 정핵(정자)에서 세포분열이 일어나 2개의 쌍둥이 정자가 생성된다. 쌍둥이 정자를 지닌 꽃가루가 암술머리에 앉으면, 꽃가루에 있는 화분관핵이 앞장서 긴 관을 이룬 암술대를 뚫고 난세포(난자)가 있는 배낭까지 정자들이 갈 길을 닦는다. 배낭에 이른 쌍둥이 정자 중 하나는 난세포와 수정해 배가 되고, 다른 하나는 2개의 극핵과 결합해 영양분인 배젖으로 자란다.

남홍길 교수팀 ‘세포분열 스위치’ 단백질 찾아내

“쌍둥이정자 분화 놀라워”…암술·수술 비밀 여전

“쌍둥이정자 분화 놀라워”…암술·수술 비밀 여전

수술에 매달린 꽃가루들이 바람에 날린다. 벌과 나비의 몸에도 달라붙는다. 이윽고 암술머리에 닿는다. 꽃가루 속의 화분관핵이 먼저 암술대를 뚫고 길을 내어 닦는다. 뒤를 따라 정핵(정자)이 난세포가 있는 곳을 향해 나아가는데, 하나가 아니라 둘이다. 정자 하나는 난세포와 수정해 장차 식물체로 자라날 ‘배’가 되고, 다른 정자 하나는 두 개의 극핵과 만나 영양곳간인 ‘배젖’이 된다. 식물학자들은 이런 ‘쌍둥이 정자’의 중복수정이 지상 식물계를 대표하는 속씨식물의 중요한 생식 특징이자 성공적 번식 전략이라고 말하곤 한다.

꽃가루 속에서 본래 하나이던 정자의 세포분열을 촉진해 쌍둥이 정자를 만드는 ‘세포분열 스위치’ 단백질(‘SCF_FBL17’)을 찾아낸 포스텍 연구팀의 남홍길 교수(생명과학)는 “식물한테 배젖은 동물 배아에 영양을 공급하는 알이나 자궁 같은 존재”라며 “쌍둥이 정자의 생식 방식은 식물이 최적의 진화를 하며 생겨난 놀라운 산물”이라고 말했다. 영국 레스터대학 연구팀과 공동 으로 벌인 이 연구는 과학저널 <네이처> 최신호에 발표됐다. 이로써 남 교수는 국내에선 보기 드물게 세계 3대 과학저널 <사이언스>, <셀>, <네이처>에 모두 논문을 발표한 ‘그랜드슬램’ 기록도 세웠다.

■ 우연히 시작된 수수께끼 풀이

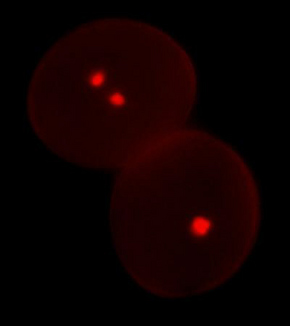

26일 포스텍 생명과학동 연구실에서 만난 남 교수는 이번 연구가 우연한 계기로 시작됐다고 말했다. “애초 식물의 노화에 관여하는 단백질들을 분해하는 다른 단백질 조각을 연구 중이었지요. 그런데 수정이 되지 않은 ‘웅성불임’ 돌연변이 식물체들이 만들어졌어요. 노화 연구로 보면 거의 쓸모없는 결과물이었는데 생각을 달리했죠. 꽃가루를 현미경으로 관찰하니 정자가 하나만 있는 거예요. 이게 쌍둥이 정자의 생성 과정을 풀 열쇠가 될 수도 있겠다 하는 생각이 퍼뜩 들더군요.” 이어 꽃가루 연구가 새로 시작됐다. 꽃가루 분야의 권위자인 영국 연구팀이 합세했다. 남 교수는 “같은 데이터를 어떻게 해석하고 활용하느냐에 따라 연구 결과가 얼마나 달라질 수 있는지 절감했다”고 말했다.

연구팀은 쌍둥이 정자를 만드는 데 ‘세포분열 스위치’ 구실을 하는 단백질을 찾아나섰고, 결국 찾아냈다. 그러자 쌍둥이 정자의 생성 과정도 분명해졌다. 본래 정자에는 세포분열을 막는 단백질들이 작동하지만, 수정할 때가 되면 이 단백질들을 골라 분해하는 또다른 단백질들의 활동이 왕성해진다. 남 교수는 “쌍둥이 정자가 만들어진 뒤 ‘스위치’는 꺼지고 세포분열을 막는 단백질의 활동도 재개돼 세포분열은 더 일어나지 않게 된다”고 설명했다. ‘제때 단 한 번의 작동’이 무수한 속씨식물들의 꽃가루 안에서 1억년 이상 되풀이되며 유전돼 왔던 것이다.

■ “동식물, 유전자 같아도 쓰임새 달라”

그런데 궁금증이 남는다. 세포분열은 속씨식물 정자에서만 일어나는 게 아니지 않은가. 동식물이 성장할 때나 상처에 새살이 돋을 때에나 세포분열은 흔히 일어난다. 다르다면, 세포분열 스위치가 동물의 정자에선 켜지지 않지만 속씨식물의 정자에선 작동한다는 점이다.

“동물과 식물은 크게 다르지만 유전자와 단백질의 분자 메커니즘은 비슷한 원리로 작동합니다. 동식물의 차이는 유전자와 단백질이 언제 어디서 어떤 조건에서 발현하느냐 하는 쓰임새가 다르다는 점입니다. 이런 차이가 식물의 독특한 생존과 번식 전략을 만들고, 동물과 엄청 다른 모습으로 식물을 진화하게 했다고 볼 수 있겠지요.”

남 교수는 “동물과 식물은 다르다고 말할 수 있지만 어느 게 더 고등하다고는 결코 말할 수 없다”고 강조했다. “식물은 생존과 생식을 한자리에서 모두 해결해야 합니다. 그래서 환경에 민감하게 반응해 자신을 변화하는 어떤 능력이 뛰어납니다. 콩 씨앗에 빛을 쪼이면 콩 식물이 되지만, 빛을 쪼이지 않으면 콩나물이 되지요. 환경 변화에 따라 완전히 다른 모양으로 ‘극적 변신’을 하는 게 식물입니다. 외부 환경이 아무리 나빠도 배는 배젖이라는 곳간에서 충분한 영양을 얻을 수 있지요.”

속씨식물의 암술과 수술엔 여전히 수수께끼가 많다. 세포분열 스위치를 켜는 스위치는 무얼까? 쌍둥이 정자는 완전히 같을까, 배와 배젖의 다른 운명을 타고날까? 남 교수는 “게다가 암술에선 정자를 맞을 준비가 어떻게 이뤄지는지 그 분자 메커니즘에 관해선 모르는 게 더 많다”고 말했다.

포항/오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

■ “동식물, 유전자 같아도 쓰임새 달라”

그런데 궁금증이 남는다. 세포분열은 속씨식물 정자에서만 일어나는 게 아니지 않은가. 동식물이 성장할 때나 상처에 새살이 돋을 때에나 세포분열은 흔히 일어난다. 다르다면, 세포분열 스위치가 동물의 정자에선 켜지지 않지만 속씨식물의 정자에선 작동한다는 점이다.

“동물과 식물은 크게 다르지만 유전자와 단백질의 분자 메커니즘은 비슷한 원리로 작동합니다. 동식물의 차이는 유전자와 단백질이 언제 어디서 어떤 조건에서 발현하느냐 하는 쓰임새가 다르다는 점입니다. 이런 차이가 식물의 독특한 생존과 번식 전략을 만들고, 동물과 엄청 다른 모습으로 식물을 진화하게 했다고 볼 수 있겠지요.”

남 교수는 “동물과 식물은 다르다고 말할 수 있지만 어느 게 더 고등하다고는 결코 말할 수 없다”고 강조했다. “식물은 생존과 생식을 한자리에서 모두 해결해야 합니다. 그래서 환경에 민감하게 반응해 자신을 변화하는 어떤 능력이 뛰어납니다. 콩 씨앗에 빛을 쪼이면 콩 식물이 되지만, 빛을 쪼이지 않으면 콩나물이 되지요. 환경 변화에 따라 완전히 다른 모양으로 ‘극적 변신’을 하는 게 식물입니다. 외부 환경이 아무리 나빠도 배는 배젖이라는 곳간에서 충분한 영양을 얻을 수 있지요.”

속씨식물의 암술과 수술엔 여전히 수수께끼가 많다. 세포분열 스위치를 켜는 스위치는 무얼까? 쌍둥이 정자는 완전히 같을까, 배와 배젖의 다른 운명을 타고날까? 남 교수는 “게다가 암술에선 정자를 맞을 준비가 어떻게 이뤄지는지 그 분자 메커니즘에 관해선 모르는 게 더 많다”고 말했다.

포항/오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

자외선 아래서 붉은빛을 내도록 시료를 처리한 뒤 형광현미경을 통해 본 꽃가루의 내부. 정상의 꽃가루(위) 속엔 정자가 2개 있으나, 아래쪽의 돌연변이체 꽃가루에선 정자가 하나만 보인다.

영국 레스터대학 데이비드 트웰 교수 연구팀 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)