종양 억제 단백질 ‘p53'이 유전자와 결합할 때의 3차원 구조 그림. p53(청록색)이 유전자의 디엔에이(주황색 이중나선)에 결합할 때엔 3개의 아미노산(노란 막대기 모양)이 주된 역할을 하는데, 이 아미노산에 변이가 생기면 p53과 유전자의 결합이 이뤄지지 못해 결국 암이 생길 확률도 높아진다. 이 3개의 아미노산 외에도 p53 안쪽의 아미노산(안쪽의 노란 막대기)에도 변이가 생기면 p53 구조가 망가져 종양 억제 기능을 행하지 못하게 된다. 조윤제 교수 연구팀 제공

암 억제 작용 발견 20년…관련 논문 5만여편

“10년 안에 신약 나올 것”

“10년 안에 신약 나올 것”

실험실의 암 연구 성과가 언론에 보도될 때마다 단골로 등장하는 유전자(단백질)가 하나 있다. 종양 억제 유전자 ‘피(p)53'이다. p53을 조절해 항암 효과를 얻으려는 신약 개발도 한창이다. 김성훈 서울대 교수(약학)는 “p53에 관한 논문이 한 해에 천 단위 편수로 쏟아질 정도로 p53은 암 연구의 중심이자 기준이 된 지 오래”라고 말했다.

p53의 존재는 꼭 20년 전인 1989년 4월14일 처음 알려졌다. 당시 미국 과학저널 <사이언스>에 발표된 미국 존스홉킨스대학 연구팀의 논문으로 세계는 ‘암도 정복할 수 있다'는 기대로 달아올랐다. 한편에서 p53은 ‘발암 유전자'라는 누명을 벗었다. 조윤제 포스텍 교수(생명과학)는 “그때까지 p53은 발암 유전자로 잘못 알려졌는데 정상 상태에선 p53이 종양을 억제한다는 사실이 밝혀져 세상을 놀라게 했다”고 회고했다. 이후 20년 동안 p53에 관한 논문만 5만편 이상 쌓이며 암 연구 프로젝트는 계속돼왔다.

■ “수호천사 유전자” “게놈의 수호자”

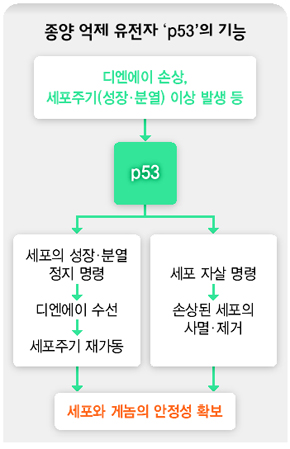

p53은 왜 이리 주목받았을까? 무엇보다 p53이 세포의 성장·분열(즉 ‘세포주기')을 조절하는 중요 유전자이기 때문이다. 조 교수는 “어떤 유전자에 손상이 생겼는데도 세포 분열이 계속된다면 손상된 유전자가 계속 복제돼 우리몸 세포들이 조절 불가능한 상태에 빠질 것”이라며 “이때 p53이 세포주기를 정지시켜 이런 혼란을 막는 구실을 한다”고 말했다. 그러고는 ‘디엔에이 수선공' 유전자를 깨워 망가진 유전자를 고치도록 지휘하는 구실을 한다. 물론 수선이 끝난 뒤 세포주기를 다시 가동하라는 신호를 내리는 것도 p53이다. 유전자가 고치기 힘들 정도로 손상됐다면 망가진 세포를 사멸시켜 세포의 건강을 유지하는 구실도 한다.

이처럼 암으로 나아갈 수 있는 망가진 유전자를 고치거나 폐기해 게놈(유전체)을 안정된 상태로 지키기 때문에, p53은 그동안 암 연구 분야에서 “수호천사 유전자” “게놈의 수호자” 같은 별명으로 불리기도 했다. 실제 암 환자의 절반 이상에서 p53이 망가져 종양 억제 기능을 상실한 사실이 보고됐다. 하지만 수만 편의 논문이 쌓였지만 p53의 항암 기능을 이용한 신약은 아직 개발되지 못했다. 김 교수는 “그만큼 생명 현상이 매우 복잡한 네트워크이며 신약 개발이 만만찮은 여정임을 보여주는 것”이라고 말했다.

p53은 왜 이리 주목받았을까? 무엇보다 p53이 세포의 성장·분열(즉 ‘세포주기')을 조절하는 중요 유전자이기 때문이다. 조 교수는 “어떤 유전자에 손상이 생겼는데도 세포 분열이 계속된다면 손상된 유전자가 계속 복제돼 우리몸 세포들이 조절 불가능한 상태에 빠질 것”이라며 “이때 p53이 세포주기를 정지시켜 이런 혼란을 막는 구실을 한다”고 말했다. 그러고는 ‘디엔에이 수선공' 유전자를 깨워 망가진 유전자를 고치도록 지휘하는 구실을 한다. 물론 수선이 끝난 뒤 세포주기를 다시 가동하라는 신호를 내리는 것도 p53이다. 유전자가 고치기 힘들 정도로 손상됐다면 망가진 세포를 사멸시켜 세포의 건강을 유지하는 구실도 한다.

이처럼 암으로 나아갈 수 있는 망가진 유전자를 고치거나 폐기해 게놈(유전체)을 안정된 상태로 지키기 때문에, p53은 그동안 암 연구 분야에서 “수호천사 유전자” “게놈의 수호자” 같은 별명으로 불리기도 했다. 실제 암 환자의 절반 이상에서 p53이 망가져 종양 억제 기능을 상실한 사실이 보고됐다. 하지만 수만 편의 논문이 쌓였지만 p53의 항암 기능을 이용한 신약은 아직 개발되지 못했다. 김 교수는 “그만큼 생명 현상이 매우 복잡한 네트워크이며 신약 개발이 만만찮은 여정임을 보여주는 것”이라고 말했다.

■ ‘p53 단백질 구조' 한국인이 첫 규명 1994년 p53 단백질의 구조를 밝히는 연구가 세계의 주목을 끌었다. 유전자와 결합해 있는 p53 단백질의 3차원 분자 구조를 처음 밝힌 논문이 <사이언스> 표지논문으로 실렸는데, 이는 p53 단백질이 유전자에 어떻게 작용해 암 억제 기능을 발휘하는지 보여주는 중요 단서를 제공했다. 뜻밖에 논문의 제1저자는 한국인이었다. 조윤제 교수가 미국 메모리얼 슬론케터링 암센터 연구원으로 p53을 한창 연구하던 시절에 낸 논문이었다. 조 교수는 “p53 단백질은 393개 아미노산의 연쇄사슬로 이뤄졌는데 분자 구조가 밝혀지면서 항암 효과를 일으키는 p53의 결합 부위가 어디인지, 또 어느 부위에 이상이 생길 때 암 억제 기능을 잃는지 이해하는 실마리를 제공했던 연구”라며 “몇몇 학술지들이 이 연구 성과를 후속으로 다룰 정도로 주목받았다”고 말했다. ■ “암 관리하는 p53 신약 기대” 분자 구조도 중요하지만 p53을 움직이는 여러 효소·단백질의 상호작용을 밝히려는 연구도 주목받아 왔다. 국내에서도 관련 연구들이 빛을 내고 있다. 김성훈 교수는 기능이 알려지지 않은 ‘무명'의 유전자들에도 암 억제 기능이 있음을 잇따라 찾아내 <셀> 등 여러 학술지에 발표해왔다. p53에 붙어 항암 기능을 조절하는 p18을 비롯해 p38, p43이라는 또다른 암 관련 유전자(단백질)의 기능을 규명했다. 이 발견은 “아시아에서 발굴된 첫번째 암 관련 유전자”라는 평을 받았다. 배용수 성균관대 교수(생명과학)도 p53의 조절물질인 ‘피케이아르(PKR)' 효소의 새 작용 과정을 밝혀 국제 학술지에 발표할 예정이다. 국내에선 30여명의 주요 연구자들이 p53을 연구 중인 것으로 알려졌다. 김 교수는 “완전 치유는 아니라도 암 진행을 관리할 수 있는 신약이 10년 안에 등장할 것”이라고 말했다. 조 교수는 “세계 제약사들이 임상시험 중이라 조만간 신약이 나올 것”으로 기대했다. p53의 암 억제 기능 발견 ‘30돌' 이전에 암 진행을 관리하는 약물이 선을 보일 것으로 연구자들은 내다보고 있다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

■ ‘p53 단백질 구조' 한국인이 첫 규명 1994년 p53 단백질의 구조를 밝히는 연구가 세계의 주목을 끌었다. 유전자와 결합해 있는 p53 단백질의 3차원 분자 구조를 처음 밝힌 논문이 <사이언스> 표지논문으로 실렸는데, 이는 p53 단백질이 유전자에 어떻게 작용해 암 억제 기능을 발휘하는지 보여주는 중요 단서를 제공했다. 뜻밖에 논문의 제1저자는 한국인이었다. 조윤제 교수가 미국 메모리얼 슬론케터링 암센터 연구원으로 p53을 한창 연구하던 시절에 낸 논문이었다. 조 교수는 “p53 단백질은 393개 아미노산의 연쇄사슬로 이뤄졌는데 분자 구조가 밝혀지면서 항암 효과를 일으키는 p53의 결합 부위가 어디인지, 또 어느 부위에 이상이 생길 때 암 억제 기능을 잃는지 이해하는 실마리를 제공했던 연구”라며 “몇몇 학술지들이 이 연구 성과를 후속으로 다룰 정도로 주목받았다”고 말했다. ■ “암 관리하는 p53 신약 기대” 분자 구조도 중요하지만 p53을 움직이는 여러 효소·단백질의 상호작용을 밝히려는 연구도 주목받아 왔다. 국내에서도 관련 연구들이 빛을 내고 있다. 김성훈 교수는 기능이 알려지지 않은 ‘무명'의 유전자들에도 암 억제 기능이 있음을 잇따라 찾아내 <셀> 등 여러 학술지에 발표해왔다. p53에 붙어 항암 기능을 조절하는 p18을 비롯해 p38, p43이라는 또다른 암 관련 유전자(단백질)의 기능을 규명했다. 이 발견은 “아시아에서 발굴된 첫번째 암 관련 유전자”라는 평을 받았다. 배용수 성균관대 교수(생명과학)도 p53의 조절물질인 ‘피케이아르(PKR)' 효소의 새 작용 과정을 밝혀 국제 학술지에 발표할 예정이다. 국내에선 30여명의 주요 연구자들이 p53을 연구 중인 것으로 알려졌다. 김 교수는 “완전 치유는 아니라도 암 진행을 관리할 수 있는 신약이 10년 안에 등장할 것”이라고 말했다. 조 교수는 “세계 제약사들이 임상시험 중이라 조만간 신약이 나올 것”으로 기대했다. p53의 암 억제 기능 발견 ‘30돌' 이전에 암 진행을 관리하는 약물이 선을 보일 것으로 연구자들은 내다보고 있다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)