지난해 4월 낙동강 하굿둑 인근에서 확인된 뱀장어의 모습. 환경부 제공

정부가 낙동강 하구 기수 생태계를 복원하기 위해 하굿둑 개방 시기를 연 4개월에서 매월 보름·그믐 무렵인 대조기마다로 늘린다. 낙동강 하구 기수역은 바닷물과 강물이 만나 생물다양성이 풍부해지는 구역으로, 그동안 하굿둑 수문에 가로막혀 생태계가 파괴되었다는 우려를 샀다.

대통령 직속 국가물관리위원회 산하 낙동강유역물관리위원회는 지난달 28일부터 지난 9일까지 서면 심의를 거쳐 ‘낙동강 하구 기수 생태계 복원방안’을 의결했다. 이 지역은 우리나라의 대표적인 철새 도래지이자 기수 생태계이다. 1987년 하굿둑 건설 이후 출현 어종이 단순화하고 철새가 감소하는 등 생태적 가치가 훼손되었다. 이에 마련된 복원방안에는 바닷물과 민물이 다시 통하도록 하굿둑 개방 시기를 늘리고 이 과정에서 염분이 농업용수에 유입돼 피해를 입히는 일이 없도록 방지하겠다는 내용이 담겼다.

낙동강 하구 안쪽으로 바닷물이 유입되는 기간은 지난해 연 4개월에서 매월 대조기마다로 늘어났다. 대조기는 음력 보름·그믐 무렵으로 바다 수위가 하천 수위보다 높아지는 시기다. 이 때문에 대조기에 하굿둑 수문을 열면 바닷물 유입이 가능하다. 환경부 수생태보전과 담당자는 “매월 대조기 때마다, 최대 11개월가량 하굿둑 수문을 여는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다. 이와 함께 하굿둑 건설 이전 생태계의 기후·환경 여건을 고려해 생태 복원을 추진한다.

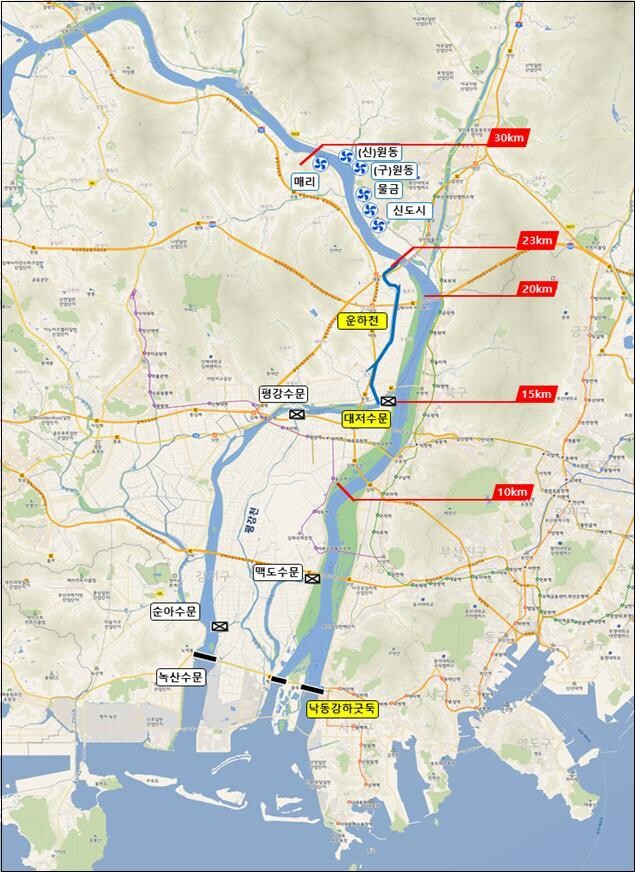

바닷물 유입으로 농업용수가 염분피해를 입지 않도록 방지하는 내용도 복원방안에 포함됐다. 하굿둑으로부터 15㎞ 이내로 기수역을 조성하고, 염분이 10~12㎞ 지점에 도달하면 바닷물 유입을 중단한다. 또 경남 김해 부근 서낙동강 유역 앞에 놓인 수문인 대저수문도 강화해 운영한다. 서낙동강 유역은 낙동강 하굿둑 상류 15㎞ 지점에서 갈라지는 지류로 이 강물은 인근 주민들의 농업용수로 활용된다. 이 때문에 바닷물의 염분이 흘러들어가는 것을 막기 위해 대저수문이 설치되어 있는데, 이 시설의 안전도를 더 올리겠다는 계획이다.

이 밖에도 낙동강 하구 기수 생태계의 복원 성과를 확산할 방안도 모색하기로 했다. 지역사회 중심의 ‘낙동강 하구 포럼’(가칭)을 구성해 기수 생태계 복원 방향, 하구 생태관광 활성화 방안, 농어민 상생 및 소득 지원 방안 등 다양한 주제를 논의할 예정이다.

전문가들은 낙동강 하굿둑 개방이 확대되면 강물과 바닷물 간 단절이 개선되고 기수 생태계의 종 다양성이 확대될 수 있다고 내다봤다. 채병수 담수생태연구소 박사는 <한겨레>와의 통화에서 “기수역을 다니던 망둥어, 연어 같은 어류들이 낙동강에서 급감했고, 베스나 블루길 등 외래종, 강준치 같은 특정 어류가 지나치게 많아졌다. 이들이 바다의 청소부 역할을 하는 민물새우를 잡아먹어 수 생태계에 악영향을 미치기도 했다”고 돌아봤다. 이어 “닫힌 하굿둑이 열리면 낙동강 하류의 염분 농도가 변화하고, 이 농도에 맞는 어류가 다시 등장하게 된다. 종 다양성이 확대되면 포식성이 강한 외래종도 힘이 약해질 것”이라고 말했다.

김민제 기자

summer@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] “대답하라고 악쓴 윤석열…총 쏴서라도 끌어낼 수 있나? 어? 어?” [단독] “대답하라고 악쓴 윤석열…총 쏴서라도 끌어낼 수 있나? 어? 어?”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0205/17387323600959_20250205501763.webp)

![[단독] 여인형, 계엄해제 전 “자료 잘 지우라”…불법인지 정황 [단독] 여인형, 계엄해제 전 “자료 잘 지우라”…불법인지 정황](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0205/5217387386644705.webp)