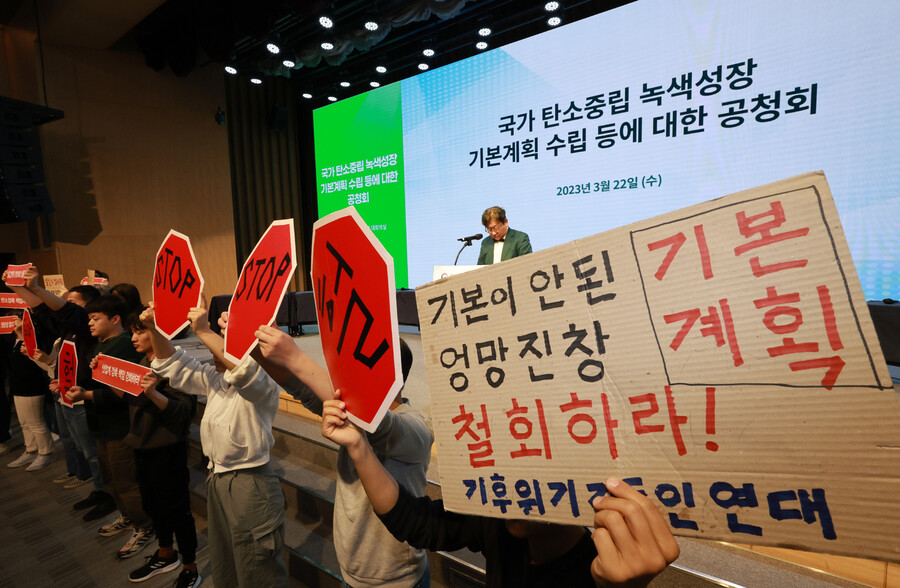

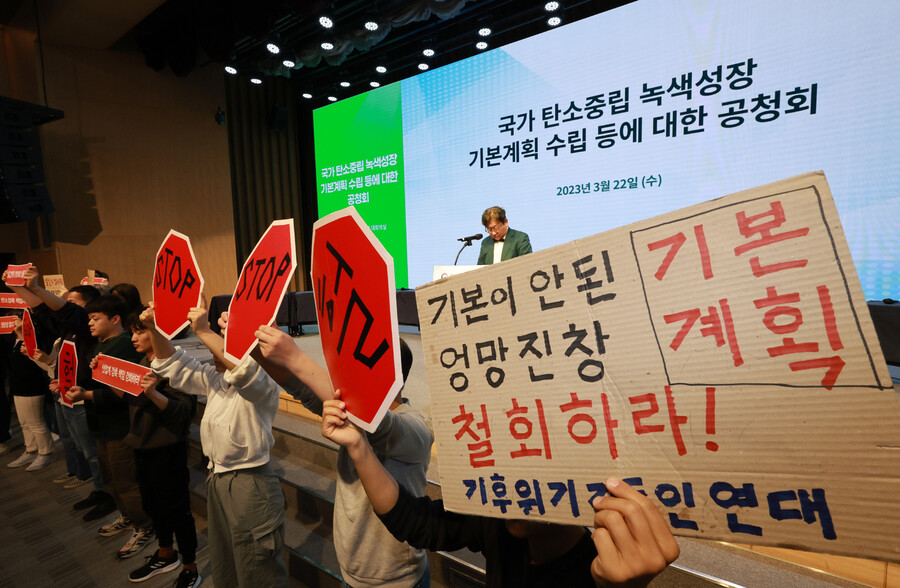

기후위기비상행동을 비롯한 환경단체 회원들이 22일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 탄소중립녹색성장위원회와 환경부의 ‘국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 정부안’ 첫 공청회에 참석해 김상협 탄소중립녹색성장위원회 민간위원장의 인사말 때 기습 손팻말·펼침막 시위를 벌이고 있다. 연합뉴스

정부는 지난 21일 ‘탄소중립 녹색성장 기본계획’을 발표하면서 탄소발생 기여도가 높은

‘산업 부문’의 감축량을 3.1%포인트(2018년 대비 14.5%→11.4%)나 줄여줬다. 글로벌 경제 상황이 악화하는 가운데 “(탈탄소를 위한) 원료 수급과 기술 전망 등 현실적인 국내 여건을 고려해 목표를 완화했다”는 게 이유였다. 하지만 대규모 투자로 도리어 배출량이 늘어나게 된 ‘석유화학 업종’을 배려한 것이라는 시각이 많다.

석유화학 업종의 경우, 문재인 정부 때 수립된 기존 계획에서는 2018년 대비 온실가스 배출량을 950만톤 줄이게 돼 있었지만 목표 달성은커녕 배출량이 오히려 늘어날 상황에 직면해 있다. 지난해 사우디아라비아 아람코의 자회사인 에쓰오일이 9조원을 투자해 대규모 플라스틱 원료 공장을 증설하는 ‘샤힌 프로젝트’에 나서면서, 생산 규모가 커지게 됐기 때문이다.

에너지·환경 싱크탱크 ‘넥스트’의 윤지로 미디어총괄은 26일 “샤힌 프로젝트 하나만으로 적게는 300만톤, 많게는 1천만톤 이상의 온실가스가 배출될 것으로 추정된다”며 “이번에 줄여준 2018년 대비 2030년 산업 부문 배출량이 810만톤이니,

샤힌 프로젝트의 영향이 없었다고 볼 수 없다”고 말했다.

‘현실’적 어려움이 있지만, 기업들은 어느 정도 탈탄소 대비책을 마련하고 있던 터였다. 유럽연합이 2026년부터 생산 과정에서 적정한 탄소 가격을 반영하지 않는 상품에 대해 관세 성격의 부과금을 물리는 ‘탄소국경조정제도’(CBAM) 등을 도입하겠다고 벼르는 등 세계 경제가 급속하게 탈탄소 체제로 재편되고 있어서다. 지난해 9월 ‘신환경 경영 전략’을 선언한 삼성전자를 비롯해 국내 기업 27곳이 제품 생산 과정에 필요한 전기를 100% 재생에너지로만 충당하자는 국제 캠페인 ‘아르이(RE)100’에 동참 뜻을 밝혔고, 석유화학 기업인 엘지화학과 한화토탈이 ‘2050년 탄소중립’을 선언했다. 에쓰오일조차 지난해 11월 투자자 설명회에서 ‘2030년 예상배출량(BAU) 대비 35% 감축’과 ‘2050년 탄소중립’을 밝힌 바 있다. 대한상공회의소가 지난달 온실가스 배출권거래제·목표관리제 대상 1천곳 가운데 400곳을 대상으로 시행한

설문조사 결과를 보면, 응답 기업의 68.8%가 ‘탄소중립 추진이 기업 경쟁력에 긍정적인 영향을 줄 것’이라고 평가했다. 지난해 조사보다 2배 늘어난 수치다.

기업이 ‘단기적 수익 확보’와 ‘탈탄소를 향한 기업 구조 개편’이라는 모순적인 두 목표 사이에서 균형점을 찾고 있을 때, 정부의 이번 계획은 ‘탈탄소가 급하지 않다’는 신호를 줬다고 볼 수 있다는 지적이 나온다. 기후환경단체 ‘플랜 1.5’의 박지혜 변호사는 “여러 기업이 적극적으로 탈탄소를 선언하는 상황에서 산업계의 감축 여력이 없다는 정부 진단이 정확한지 의구심이 든다”며 “오히려 이번 계획은 개별 기업의 감축 목표를 후퇴시켜 자발적 행동을 되돌리는 결과를 낳을 것”이라고 말했다.

남종영 기자

fandg@hani.co.kr