코로나19 신규 확진자가 34만명을 넘어 역대 최다를 기록한 9일 오전 선별진료소가 마련된 서울 송파구 보건소(위 사진)부터 인근 지하도까지 검사를 받으려는 시민들이 장사진을 이루고 있다. 윤운식 선임기자 yws@hani.co.kr

9일 하루 34만명의 신규 확진자가 나오면서, 방역당국이 예측한 코로나19 유행의 ‘정점’에 다가서고 있다. 정부 예측보다 빠른 속도인데, 전문가들은 이달 안에 감소세로 전환될 수 있다고 본다. 다만 선거나 코로나19 오미크론 ‘BA.2’ 변이(스텔스 변이) 등 변수가 정점의 시기와 규모에 일부 영향을 줄 가능성도 있다는 분석이 나온다.

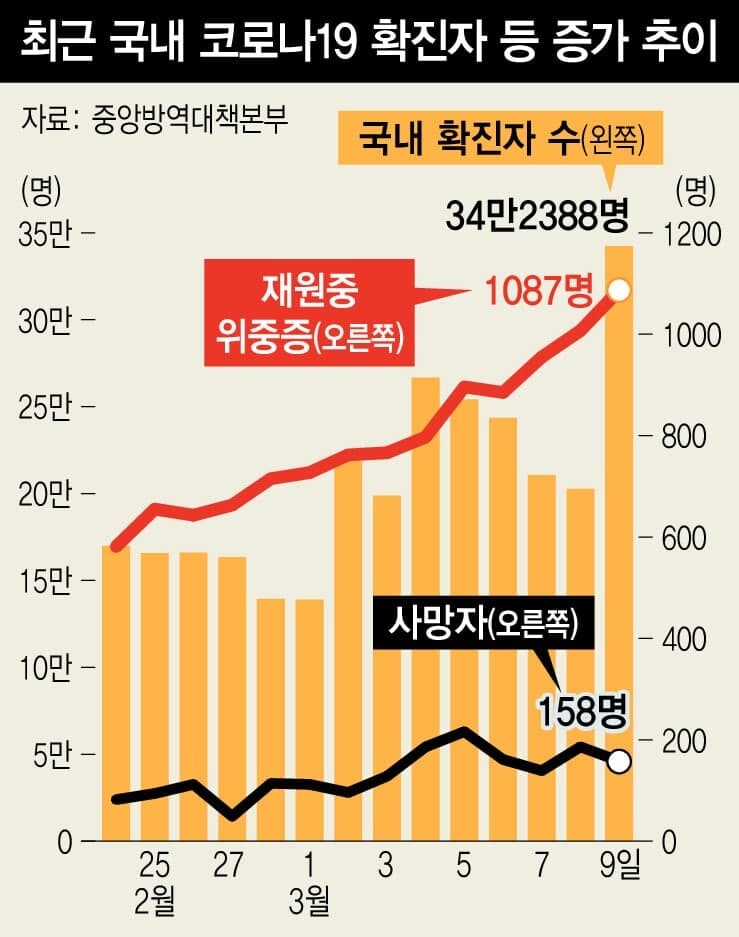

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 코로나19 하루 확진자가 34만2446명이라고 밝혔다. 하루 확진자가 30만명을 넘은 것은 처음이다. 지난달 23일 국내외 연구진들은 이날(3월9일) 하루 23만명 이상, 12~15일 26만5000~35만4000명이 발생한다고 했는데, 기존 예측보다 빠른 속도다. 방역당국은 정점 시기에 최대 35만명의 하루 확진자가 발생한다고 밝힌 바 있는데, 이 정점에도 사실상 도달한 모양새다.

이를 두고 유행의 ‘정점구간’으로 돌입했고, 향후 2주간 증가세가 둔화된 채로 정점 규모의 확진자가 이어질 것이라는 분석이 나온다. 정재훈 가천대 의대 교수(예방의학과)는 “이날부터 2주간 유행의 정점을 지날 것으로 보이는데, 요일 기준으로는 확진자 규모가 조금 더 올라갈 수도 있다. 일주일 평균값으로 봐야 한다”며 “증가세가 둔화된 채로 2주가량 지속될 것”이라고 봤다. 정 교수는 “(2주가 지나면) 하루 확진자 수가 더 이상 증가하지 않고, 점차 내려가는 것까지 기대할 수 있다. 여러 예측 모형 대부분이 3월 중순 정점을 찍고 고원처럼 유지되다가, 2주가 지나면 점차 내려가는 것으로 보고 있다”고 짚었다. 다만 정확한 예측은 쉽지 않다. 김우주 고려대구로병원 감염내과 교수는 “3월 중 정점은 올 것이지만 현재 나온 34만명도 검사가 안되거나 늦게 나온 결과일 수 있어 확진 규모는 더 올라갈 수 있다”면서 “확진자는 실제 발생하는 환자를 얼마나 (검사해 집계에) 반영하느냐에 따라 다를 것”이라고 언급했다.

대선 전후로 다양한 변수들이 존재하는 탓에 ‘정점’ 예측에는 변동이 있을 가능성도 있다. 식당·카페 등 영업시간을 오후 11시로 연장한 거리두기 완화나 BA.2 변이 등도 정점에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 김 교수는 “정부가 방역정책을 계속 풀면서 변수가 됐다. 거리두기도 사실상 95% 이상 풀려서, 사람들의 경각심도 떨어진 상태”라면서 “스텔스 변이 검출률이 2월 넷째주 10%에서 3월 첫째주 22.9%까지 올라간 점도 확진자 증가가 가속도를 낼 수 있는 요인”이라고 말했다. 앞서 덴마크에서는 BA.2 변이가 기존 오미크론 변이보다 30%가량 전파력이 강한 것으로 분석된 바 있다.

대규모 이동이 발생하는 선거가 확진자 규모에 영향을 줄 수도 있다. 장영욱 대외경제정책연구원 부연구위원은 “해외 사례로 보면, 선거가 없을 때와 비교해 선거가 있을 때 확진자 증가에 영향이 있었다”고 말했다. 장 연구위원은 지난 2020년 체코 상원 선거 과정에서 유의미한 확진자 증가가 있었다는 연구결과를 예로 들었다. 프랑스와 이탈리아에서도 선거가 감염 규모를 일정 부분 키운 것으로 나타난 바 있다. 그는 “투표도 있지만 선거 유세과정에서 일어나는 접촉들도 영향을 줄 것”이라면서 “다만 유행이 정점에 다다른 상황에서 (선거가) 확진자 증가의 (그래프)기울기를 가파르게 할 정도의 영향을 줄 수 있을지는 확실하지 않다”고 말했다.

한편, 이날 의료기관에 재원 중인 위중증 환자는 전날 1007명보다 80명 많은 1087명으로, 이틀째 1000명대를 나타냈다. 중환자가 점차 늘어 이달 말에서 내달 초 의료체계의 고비가 올 수 있다는 게 전문가들의 분석이다. 정점구간에서 생긴 환자들의 증상이 악화한 뒤 중환자가 되는 데 3~4주 정도가 더 걸린다는 점을 감안해서다. 정 교수는 “우리나라 오미크론 유행의 마지막 위기는 중증환자가 차는 3월 말에서 4월 초 정도로 예상된다. 중환자 병상이 80% 정도 차면 지역간 불균형 생기고, 갈 병상이 없는 상황이 생겨 위험할 수 있다”고 말했다.

박준용 기자

juneyong@hani.co.kr 임재희 기자

limj@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 헌재, ‘마은혁 불임명’ 헌법소원 선고 연기…10일 변론 [속보] 헌재, ‘마은혁 불임명’ 헌법소원 선고 연기…10일 변론](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0203/20250203501527.webp)

![[단독] 윤석열 쪽, ‘계엄 폭로’ 홍장원 통화기록 조회 요청 [단독] 윤석열 쪽, ‘계엄 폭로’ 홍장원 통화기록 조회 요청](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0203/53_17385510933557_20250203501433.webp)

![[속보] ‘이재용 불법승계’ 2심도 무죄…검찰 증거 또 불인정 [속보] ‘이재용 불법승계’ 2심도 무죄…검찰 증거 또 불인정](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0203/53_17385632207118_20250203502316.webp)