흔히 고통은 무뎌진다고 생각하지만,

고통은 받을수록 점점 심해지고 예민해진다.

어떤 탄생은 죽음과 함께 온다. ‘죽을 운명을 안고 태어난 아기를 바라볼 수밖에 없는, 살리지 못하는 의사가 될 때’의 경험은 아무리 반복해도 익숙해지지 않았다.

레지던트 시절 생후 14개월 아이에게 떨리는 목소리로 첫 사망선고를 해야 했던 기억, 가족이 떠난 병실에서 손바닥만 한 미숙아가 죽어갈 때 숨죽여 흐느꼈던 기억.

스텔라 황 미국 캘리포니아주립대학병원 소아과 신생아분과 교수는 어느 순간 깨달았다. “어느 순간, 제가 부분부분 떨어져나가고 있다고 느꼈어요. 그래서 글을 쓰기 시작했어요.”

2023년 10월16일 낮 서울 마포구 한겨레신문사 옥상정원에서 스텔라 황 미국 캘리포니아주립대학병원 소아과 신생아분과 교수가 웃고 있다. 류우종 기자

■ 신생아중환자실 의사가 글쓰기 시작한 이유

<한겨레21>에 ‘신생아중환자실’ 이야기를 연재하는 스텔라 황 교수가 <사랑은 시간과 비례하지 않는다>

(그래도봄 펴냄) 출간을 앞두고 한국을 찾았다. 2023년 10월16일 서울 마포구 한겨레신문사에서 만난 그는 지레짐작한 이미지와 달리, 목소리가 밝고 쾌활했다.

–신생아중환자실 의사는 일반 소아과 의사와 어떻게 다른 일을 하는지 설명해달라.

“초미숙아로 태어난 아기들은 몸무게가 300g, 500g 이렇다. 그럼 기도가 정말 너무 작다. 그 작은 입을 열어 후두경을 넣고 삽관하는 건 일반 소아과 의사들이 하기 어렵다. 탯줄을 잘라서 관을 넣기도 하고, 그 작은 심장을 압박하기도 하고, 가슴에 바늘이나 관을 넣어 공기나 물을 빼기도 하고. 안타까운 점은 다 나 혼자 못하는 일이라는 것이다. 일분일초

에 생사가 걸린 상황이라 여러 의사와 간호사 등 아이를 살리는 데 특화된 의료진이 필요하다.”

–의사에게는 무수한 환자 중 한 명이지만, 가족에겐 단 한 사람의 의사라 더 긴장될 것 같다.

“정말 많을 땐 하룻밤 담당 환자가 80명이 될 때도 있다. 무척 많은 수다. 그런데 이런 얘길 어디서 들은 적이 있다. 동료 의사가 자기 아이에게 경련이 갑자기 와 응급실에 갔는데 소아중환자실까지 올라가는 과정에서 만난 의사들의 표정, 순간순간을 다 기억한다는 거다. 아이가 아프다는 건 이 가족에게 평생 기억될 순간이다. 아픔에 공감하고 말을 조심하려 노력한다.”

–신생아중환자실이지만, 행복한 기억도 있지 않나.

“22주에, 최악의 조건으로 태어난 아기가 있었다. 합병증이란 합병증, 신생아분과의 모든 합병증을 다 겪었다. 다들 ‘저

아이는 못 걸어’ ‘발달이 너무 지연돼 의미 있는 삶을 살기 힘들 거다’ 그랬다. 그런데 그 아이가 너무나 운 좋게 합병증을 다 이겨내고 퇴원하더니, 잘 자라 안경을 끼고 저 멀리서 나한테 막 뛰어오는 거다. 그 자리에서 엉엉 울어버렸다.”

미국 일리노이에서 태어난 저체중 아기 다리 밑으로 한 의사가 손을 대보고 있다. REUTERS 연합

■ 의사는 환자뿐 아니라 ‘환자 가족’ 위해야

–연재글을 보면 1년도 채 살지 못하는 삼염색체증후군을 가진 아이를 낳아 행복한 시간을 보낸 부모 얘기가 나온다.(제1472호 ‘생후 99일 떠난 엘리엇, 부모는 장례식에서 99개 풍선을 띄웠다’ 참조) 심장병에 걸린 아기의 생존율과 24주 미숙아의 생존율이 비슷한데, 누구도 미숙아를 낳은 산모에게 아기를 보내줄지 묻지 않지만 심장병 아기의 죽음은 당연하게 받아들인다는 내용도 인상적이었다. 미국은 질환, 장애를 가지고 태어난 아기를 키우며 살기에 좀더 나은 환경인가.

“스무 살 때까지만 한국에 살아 사실 한국

상황을 잘 몰랐는데, 관심이 생기자 찾아보게 되더라. 미국은 의료비가 비싸다고 흔히 생각하지만 소득이 일정 수준이 안 되면 보험을 들게 해서 돈을 아예 안 낸다. 또 미국 학교에선 장애 있는 아이에게 특수교육을 지원해주는 문화가 자연스럽다. 미국도 완벽하진 않지만 한국은 사비를 들여 발달치료를 하는 부모가 많은 것 같더라. 미국이 다양성을 기반으로 한 문화가 강해서 더 그런 경향이 있지 않나 싶다.”

–연재하면서 고통에 대한 글을 많이 쓰셨다.

“나에겐 고통이 엄청 중요한 주제다. 흔히 의사들은 ‘사람을 살리는 사람’이라고 교육받는데 죽음에 대한 것, 환자 입장에 대한 것을 가르쳐야 한다는 생각이 든다. 가끔 환자뿐만 아니라 ‘환자 가족’을 위하는 게 의사의 일 아닌가 싶을 때도 있다. 우리는 환자라 부르지 않고 ‘스텔라, 네 아이가 지금 많이 아파’ 이런 식으로 말하는데, 고통 속에 있는 아이를 바라볼 때면 ‘이타심을 가장한 이기심’ 같은 순간도 있다. 현대의학이 아니었다면 이미 죽었을 아기에게 너무 오랫동안 고통을 줄 때, 어렵다. 아기들 목에, 배에 구멍을 뚫으면 아이들은 아파서 몸부림친다. 흔히 고통은 무뎌진다고 생각하지만, 고통은 받을수록 점점 심해지고 예민해진다.”

–자연스레 평소 안락사에 대한 고민도 할 것 같다.

“캘리포니아는 안락사 관련법이 통과돼 말기 환자들은 테스트받을 수 있다. 우울증이 아닌, 정상적 인지 과정을 통한 결정이라면 약을 먹고 세상을 떠날 수 있게 하는 법이다. 개인적으론 아버지가 고등학교 때 돌아가시면서 그런 생각을 했다. 인공호흡기에 의지해 그냥 살아만 계셔도 좋겠다는 이기적인 생각. 삶이 삶이 아니더라도. 물론 ‘이렇게 생각했는데, 사실 그 사람이 세상에서 제일 행복한 사람이면 어쩌지’ 싶은 순간도 있다. 그러나 아이가 살아날 희망이 전혀 없고 고통만 남은 경우, 가족에게 멈추는 선택을 권할 때도 있다. 사실 부모에게 멈출 거냐 말 거냐를 선택하라는 것 자체가 말이 안 된다. 의학 발전으로 너무 어려운 결정을 부모가 하게 됐다.”

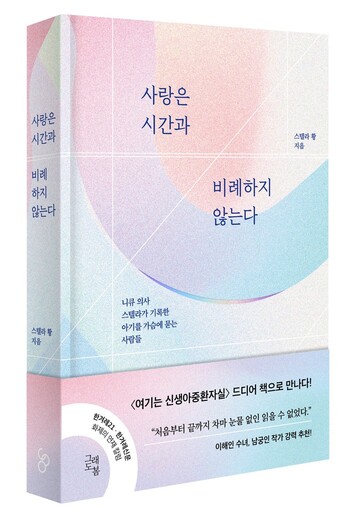

스텔라 황 교수의 <한겨레21> 연재 칼럼을 엮은 신간 <사랑은 시간과 비례하지 않는다> 표지. 그래도봄 제공

■ 괴로움은 ‘선택’할 수 있다는 걸 이젠 안다

–독자 댓글을 보면 “눈물 나도록 아프다” “차마 말할 수 없게 먹먹하다” 등 반응이 많다. 이런 아픈 상황을 지켜보면서 어떻게 견디는 편인가.

“어느 순간부터 겪었던 사건이 재생되고, 또 재생되고 반복됐다. 돌이켜보면 트라우마였던 거 같다. 너무 쌓이니까 어느 순간 ‘이러다 내가 정말 아프겠다’는 생각이 들었다. 글을 쓰기 시작했다. 글을 쓰기 위해 여러 책을 읽으면서 많이 배우고 마음을 회복할 수 있었다.”

–글을 읽고 쓰는 과정에서 어떤 생각을 하게 됐나.

“공감 연구의 권위자 자밀 자키 미국 스탠퍼드대학 심리학과 교수가 쓴 <공감은 지능이다>란 책이 있다. 아기가 출산 중 뇌졸중을 겪으면서 신생아중환자실에 있었던 경험이 나온다. ‘슬픔이 빛이라면 우주에서도 신생아중환자실 있는 곳이 단번에 보일 거’란 내용이 있다. 그곳이 내가 있는 곳이다. 아기는 죽어가는데 엄마 아빠가 아기를 놓고 담담하게 집으로 돌아가서 의료진이 아기 곁을 지키며 울었던 때도 있다.

(제1445호 ‘누구도 혼자 죽어서는 안 되잖아요’ 참조)

예전엔 계속 생각하고 괴로워해야 그게 진정한 공감이고, 진정한 아픔을 나누는 거라고 생각했다. 자책하면서 자신을 괴롭혔다. 이제는 괴로움은 ‘선택’할 수 있음을 깨달았다. 공감하더라도 나를 괴롭히진 말자고 생각한다. 이 책에서 영감받아 두 번째 책 <나는 죽음 앞에 매번 우는 의사입니다>도 집필했다. 2024년 5월에 나올 예정이다. 첫 책과 두 번째 책의 인세는 모두 다 초록우산 어린이재단에 기부할 예정이다.”

손고운 기자

songon11@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![휴일 없이 하루 15시간씩, 내 살을 뜯어먹으며 일했다 [.txt] 휴일 없이 하루 15시간씩, 내 살을 뜯어먹으며 일했다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124503087.webp)