언론인 청암 송건호(1926~2001)

송건호 선생 10주기 지인들이 말하는 언론인 송건호

“독재세력에 저항 몸소 실천

한국현대사 관련 노작들도

학계서 선구적 업적 재평가”

“독재세력에 저항 몸소 실천

한국현대사 관련 노작들도

학계서 선구적 업적 재평가”

“나는 글을 쓸 때마다 항상 30년, 40년 후에 과연 이 글이 어떤 평가를 받을 것인가라는 생각과 먼 훗날 욕을 먹지 않는 글을 쓰겠다는 마음을 다짐하곤 한다.”

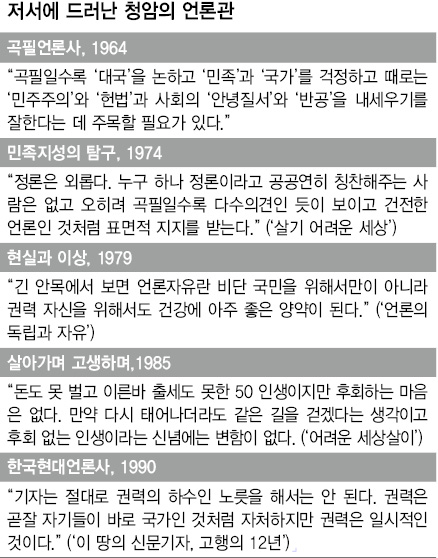

역사 앞에 떳떳하고 싶었던 언론인 청암 송건호(1926~2001·사진) 선생의 ‘좌우명’이다. 다짐대로 30, 40년 뒤 그는 부끄러운 이름으로 남지 않았다. 그의 이름은 뭇 언론인의 사표가 되었다.

한국 언론자유 운동의 상징적 존재이자 현대사 연구에도 큰 족적을 남긴 청암이 75살을 일기로 세상을 떠난 지 21일로 10년을 맞는다.

그와 함께 엄혹한 시대를 건넌 지인들은 “고문 후유증만 아니었으면 지금도 한국 언론의 나침반 역할을 하셨을 거다”(성유보 전 방송위 상임위원) , “권력과 유착해 거대한 사회악이 터져도 눈감고 마는 오늘날의 언론 현실이 안타깝다”(김삼웅 전 독립기념관장)며 한평생 언론의 독립과 자유를 위해 싸운 청암의 빈자리를 기렸다.

1953년 대한통신사 외신부 기자로 언론인의 첫발을 뗀 그는 <조선일보>, <한국일보>, <경향신문> 등을 거치며 민족의 역사를 탐구하는 실천적 지성인으로 안목을 키워갔다. “조선일보 외신부 시절 4년간 청암과 조그만 방에 앉아 역사와 시국 얘기를 나눴다”는 김자동 대한민국임시정부기념사업회장은 “송 선생은 도통 잡기를 몰라 책만 많이 봤다”고 기억했다.

이런 “속절없는 독서인을 거리의 사람으로”(고은 <만인보>) 내몬 계기는 1975년 <동아일보> 기자들이 ‘자유언론실천선언’을 했다가 대거 쫓겨난 일이다. 그는 해직기자들의 복직을 요구하며 편집국장직을 내던졌다. 그가 아끼던 후배인 성유보 전 위원은 “진실왜곡을 묵과하지 않았고, 또 이를 억압했던 독재세력에 저항함으로써 언론자유 운동의 두가지 명제를 몸으로 실천한 분”이라고 말했다. 박정희 정권은 그의 구직을 방해하는 한편, 장관과 청와대 공보비서로 와달라는 제안을 수차례 했다. 전두환 정권도 수차례 회유했으나 모두 거절했다.

대신 그는 민족사 탐구의 길로 나아갔다. 야인 시절인 1975년부터 80년대 후반까지 <해방전후사의 인식> <한국민족주의의 탐구> <분단과 민족> <민주언론 민족언론> 등 한국 현대사 관련 노작을 잇따라 상재했다. <동아일보> 해직기자로 청암의 책을 다수 펴낸 김언호 한길사 대표는 “청암은 민중과 민족의 관점에서 살아 움직이는 역사를 썼다. 최근 학계에서 현대사의 선구적 업적으로 재평가하고 있다”고 말했다. 서중석 성균관대 사학과 교수는 “60년대 이미 분단을 비판적으로 인식한 현대사 개척자”라며 “이승만·박정희 독재 미화나 역사교과서 문제를 정치논쟁으로 끌고 가는 언론을 보면서 청암 같은 언론인의 역사의식이 얼마나 중요한가 생각한다”고 말했다.

대신 그는 민족사 탐구의 길로 나아갔다. 야인 시절인 1975년부터 80년대 후반까지 <해방전후사의 인식> <한국민족주의의 탐구> <분단과 민족> <민주언론 민족언론> 등 한국 현대사 관련 노작을 잇따라 상재했다. <동아일보> 해직기자로 청암의 책을 다수 펴낸 김언호 한길사 대표는 “청암은 민중과 민족의 관점에서 살아 움직이는 역사를 썼다. 최근 학계에서 현대사의 선구적 업적으로 재평가하고 있다”고 말했다. 서중석 성균관대 사학과 교수는 “60년대 이미 분단을 비판적으로 인식한 현대사 개척자”라며 “이승만·박정희 독재 미화나 역사교과서 문제를 정치논쟁으로 끌고 가는 언론을 보면서 청암 같은 언론인의 역사의식이 얼마나 중요한가 생각한다”고 말했다.

청암은 1980년 5·17 쿠데타가 나자 ‘134인 지식인 시국선언’을 주도했다. 그와 함께 시국선언 공동대표를 맡았던 임재경 전 <한겨레> 부사장은 “선언문에 보안사령관이 민간인이 맡아야 할 중앙정보부장을 겸하는 건 법 위반임을 지적한 내용이 있었다. 이 때문에 전두환한테 미움을 톡톡히 샀다”며 “정치인과 가깝지도 않은 송 선생이 김대중 내란음모에 엮인 것도 이 때문”이라고 증언했다. 두 사건으로 독재정권으로부터 혹독한 고문을 받은 그는 훗날 파킨슨병 등 후유증으로 고생했다. 80년대 중반엔 해직언론인이 중심이 된 민주언론운동협의회를 발족해 독재권력과 그에 유착한 제도언론과 싸우며 독립언론의 맹아를 틔웠다. 그는 1988년 5월 창간호를 낸 국민주 신문 <한겨레신문>의 초대 사장을 지냈다. <송건호 평전>(2011)을 쓴 김삼웅 전 독립기념관장은 “언론인이 수만명이지만 정론을 쓰는 사람은 오래 남고 바람부는 대로 곡필하는 언론인은 쓰레기통으로 간다”며 “청암은 지조와 직필로 ‘20세기 최고 언론인’(1999년 기자협회보 선정)에 새김됐다”고 말했다. 권귀순 기자 gskwon@hani.co.kr

청암은 1980년 5·17 쿠데타가 나자 ‘134인 지식인 시국선언’을 주도했다. 그와 함께 시국선언 공동대표를 맡았던 임재경 전 <한겨레> 부사장은 “선언문에 보안사령관이 민간인이 맡아야 할 중앙정보부장을 겸하는 건 법 위반임을 지적한 내용이 있었다. 이 때문에 전두환한테 미움을 톡톡히 샀다”며 “정치인과 가깝지도 않은 송 선생이 김대중 내란음모에 엮인 것도 이 때문”이라고 증언했다. 두 사건으로 독재정권으로부터 혹독한 고문을 받은 그는 훗날 파킨슨병 등 후유증으로 고생했다. 80년대 중반엔 해직언론인이 중심이 된 민주언론운동협의회를 발족해 독재권력과 그에 유착한 제도언론과 싸우며 독립언론의 맹아를 틔웠다. 그는 1988년 5월 창간호를 낸 국민주 신문 <한겨레신문>의 초대 사장을 지냈다. <송건호 평전>(2011)을 쓴 김삼웅 전 독립기념관장은 “언론인이 수만명이지만 정론을 쓰는 사람은 오래 남고 바람부는 대로 곡필하는 언론인은 쓰레기통으로 간다”며 “청암은 지조와 직필로 ‘20세기 최고 언론인’(1999년 기자협회보 선정)에 새김됐다”고 말했다. 권귀순 기자 gskwon@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)