[기억합니다] 조모 하기순님 추모하는 손자의 글

고교시절의 필자 형광석(왼쪽)씨와 할머니 하기순(오른쪽)씨. 할머니는 중학교에 진학하는 맏손자를 따라 고향 화순에서 광주로 와서 함께 살며 내내 뒷바라지를 해주었다. 형광석 주주통신원 제공

큰아들 앞세우고 셋째 딸은 유복자로

재혼 뿌리치고 아픈 시모 지극 봉양

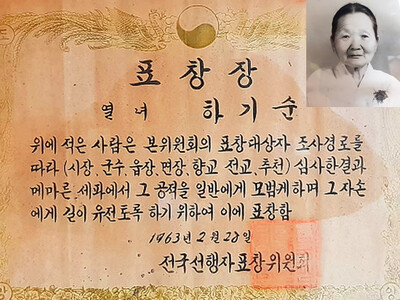

1963년 전국선행자표창위원회 ‘열녀상’ ‘할머니’, 생각만 스쳐도 나는 울컥한다. 전남 화순에서 광주로 유학해 중학교에 입학한 1971년 3월부터 1987년 11월 장가가는 날 아침까지, 나는 할머니께서 지어주신 밥을 먹고 자랐다. 그 이전 화순시절, 초등학교 4학년 때인 1968년 어느 추운 날, 약 3km를 걸어 집에 돌아오니, 할머니는 버선발로 달려오셔서 내 언 손을 볼에 갖다 대셨다. 그 부드러운 감촉을 어디서 다시 느끼랴. ‘할아버지’, 어려서 가장 늦게 배운 말이다. 부를 기회가 없었던 탓이다. 할머니는 1909년생으로 동갑인 할아버지와 만 15살 갓 넘긴 1924년 12월 혼인하셨다. 친정에서 3년을 머물다가 1927년 어느 좋은 날에 시집으로 옮겨 오셨다. 친정에서는 2남3녀 중 막내였으나 이제 맏며느리로 살아야 했다. 할아버지는 민족민립학교인 고창고보(현 고창고교)에서 공부하다가 병을 얻으셨다. 추운 방에서 지낸 탓이 컸다고 한다. 첫째 아들은 4살 무렵 홍역을 앓다가 하늘로 갔다. 1932년 4월 태어난 나의 부친 둘째 아들(형선기)은 외아들이 되었다. 셋째 아이의 출산을 한 달 앞둔 1937년 7월 할아버지는 ‘우리 부모를 잘 봉양해달라’는 말만 남기고 홀연히 눈을 감으셨다. 그뒤 태어난 딸은 아버지 얼굴조차 모르는 유복자가 되었다. 뒤따른 파도가 앞 파도를 덮치듯, 세상은 할머니를 ‘청상과부’로 불렀다. 어찌 유혹이 없으랴. 할머니는 용모가 깔끔하고 키도 훤칠하셨다. 재혼하라는 권유도 몇 번 받았다고 말씀하셨다. “조금도 개가하고 싶은 생각은 없었다.” 할머니는 정절을 지키셨다. 주위 여러분의 추천으로 1963년 2월 전국선행자표창위원회로부터 표창장(열녀)을 받으셨다. 안방에 걸린 그 표창장은 내내 나의 삿된 언행을 제어하는 균형추가 되었다. 할머니의 온갖 풍상을 기억하는 고을인 전남 화순군 도암면 도장 마을은 기묘사화가 일어난 1519년 진주형씨가 터를 잡은 마을이다. 500년 역사를 자랑한다. 1997년 5월 마을의 비석거리에 세워진 ‘유인진주하씨효열비’(孺人晉州河氏孝烈碑)는 할머니의 효행을 전한다. “시모 또한 병 드시매 매양 꿩고기를 원하시더니 하루는 솔개가 문득 꿩을 몰아 집에 들어오니 이를 잡아 드려서 병이 나으니 사람들이 다 말하기를 하늘이 부인의 효성에 감동된 소치라고 하였다.”

필자의 할머니 하기순님의 ‘열녀 표창장’. 형광석 주주통신원 제공

필자의 부친인 형선기(오른쪽)씨와 모친 정기순(왼쪽). 형광석 주주통신원 제공

■ 원고를 기다립니다

<한겨레>가 어언 33살 청년기를 맞았습니다. 1988년 5월15일 창간에 힘과 뜻을 모아주었던 주주와 독자들도 세월만큼 나이를 먹었습니다. 새로 맺는 인연보다 떠나보내는 이들이 늘어나는 시절입니다. 지난해부터 코로나19 탓에 이별의 의식조차 제대로 하지 못하고 있습니다. ‘기억합니다’는 떠나는 이들에게 직접 전하지 못한 마지막 인사이자 소중한 추억이 될 것입니다. 부모는 물론 가족, 친척, 지인, 이웃 누구에게나 추모의 글을 띄울 수 있습니다. 사진과 함께 전자우편으로 보내주시면 됩니다.

한겨레 주주통신원(mkyoung60@hanmail.net 또는 cshim777@gmail.com), 인물팀(People@hani.co.kr).

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)