2021년 5월 볕 좋은 날, 겨리 기자가 평소 좋아하는 노란색 컵을 들고 잠시 생각에 잠겼다.

안녕하세요. 겨리입니다. 2020년 가을 만리재 은행나무가 노래질 때 한겨레에 입사했어요. 노란색은 겨리가 제일 좋아하는 색이에요. 입사하자마자 노란색 컵, 노란색 노트, 노란색 담요로 자리를 꾸몄어요. 요즘

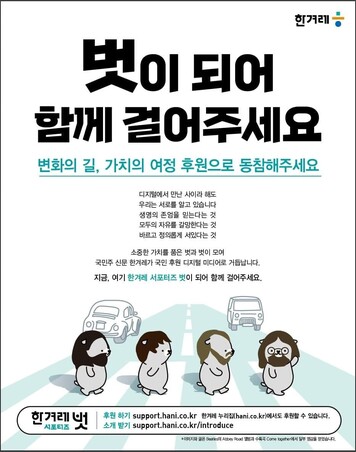

‘한겨레 서포터즈 벗’ 광고(아래 그림)도 찍고, 담당 기자도 하느라 정신이 없어요. 입사 반년 만에 하늘도 노래졌네요. 그래도 좋아하는 노란색을 많이 볼 수 있어서 겨리는 요즘 꽤 행복해요.

겨리가 비틀즈 멤버들로 변장해 한겨레 서포터즈 벗 광고에 출연했다.

한겨리다. 한겨레 아니다.

한겨레의 겨리… 그래서 한겨리라고들 부르는데요. 사람들이 이름부터 한겨레스럽다고 막 그러지만, 아니거든요! 연결의 '결' 할 때 '결' 자 써서 겨리예요. 소 두 마리가 함께 끄는 쟁기도 '겨리'래요. 어쨌든, '같이 있는 것, 함께하는 것 참 좋아하는구나' 싶은 이름이잖아요. 그건 맞아요.

"쟁기? 그럼 겨리는 소니?" 글쎄요. "그럼 곰이지?"(한겨레 고객센터로 들어온 어느 벗의 물음) 글쎄요. "설마 두더지?"(한겨레 어느 선배의 물음) 몰라요. 겨리는 그냥 겨리라서 겨리인 건데 소냐고 곰이냐고 두더지냐고 물으신다면 ‘겨리’라고 밖에….

뭐가 겨리야? 모두 겨리야

취미는 변장이에요. 변장하면은요. 정체성이 많아지고, 정체성이 많아지면 세상이 풍성해지잖아요. 서포터즈 벗 광고에서는 겨리틀즈(겨리 비틀즈)로 변장했고, 벗 전용 뉴스레터를 쓸 때는 겨리포터(겨리 해리포터)로 변장해요. 이렇게 또 하나의 겨리버스(겨리 유니버스)를 창조한 나란 겨리, 훗. 다양하고 풍성한 세상은 겨리의 꿈 같은 것이에요. 변장은, 풍성한 세계를 만드는 겨리 일상의 작은 실천이랄까요.

후원회원 전용 뉴스레터인 ’한겨-레터’ 속 겨리포터의 모습.

후원회원 공덕으로 공덕에 살리랏다

겨리도 나름 사명감이 있어요. 매일 아침 공덕역에 내리며 다짐해요. “후원회원들의 공덕으로

내가 공덕에 있다! 세상을 나아가게 하는 끝내주는 저널리즘이 뭔지, 오늘 나 겨리가 보여줄 테다!” 지금은 한겨레 서포터즈 벗 얘기를 전하는 일을 주로 해요. 벗을 위해 벗 전용 뉴스레터도 쓰고, 벗이 되고 싶은 독자를 위해 신문 기사도 써요.

겨리 일이 회사에서 가장 중요한 일이라고 선배들도 그랬어요.

한겨레는 벗 때문에 존재하고, 벗 덕분에 해야 할 일을 찾아 내는 언론사니까. 야망이 차오릅니다. 잘하고 싶어요. 잘할 수 있어요. 그런데… 겨리는 신입사원이잖아요. 실수를 자꾸 하네요. 그런 날은 겨무룩한 채 퇴근해요. 걱정돼요. 포근한 노란 이불을 덮고서도 잠을 설쳐요. 야망과 소심함 사이에서 혼란스러워요. 겨리, 이대로 괜찮은 걸까요?

겨리가 졸고 있는 모습을 포착했다. 겨리는 요즘 잠을 잘 이루지 못한다고 호소한 바 있다.

토닥토닥은 겨리의 힘

그런데 말했잖아요. 제 이름은 연결 할 때, 결! 같이 끄는 쟁기, 겨리! 벗이 같이 있으면 용기 나요. 쑥스러움이 많아서 쭈뼛대고 낯을 가리는 것처럼 보여도 막상 벗만 만나면 신이 나서 하고 싶은 말이 많아져요. 수다겨리로 변신한달까요. 사실 자기소개도 토닥여준 벗들 덕분에 용기 내서 하고 있는 거예요.

이렇게 하나하나 해나가면 될 것 같아요. 그러니까 겨리가 불안해 보이고 어깨를 축 늘어트리고 있다면 토닥여주세요. 용기 낼게요. 조금 느리고 당장 답답해도 해야 될 말은 끝내 당당히 해내는 한겨리가 되겠습니다! 출근길의 야망을 잃지 않겠습니다!

소리를 지르고 나니 조금 창피하고, 그래서 이제 얼른 마무리를 해야 할 것 같아요. 음…그러니까…겨리가 진짜 하고 싶은 말은요.

겨리는 “후원회원의 공덕으로 공덕에서 매일 용기를 낸다”고 말하며 혼자 웃었다.

“겨리랑 친구가 되어주세요.”(겨리 기자 구독하기)

겨리 기자

supporters@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 헌재 ‘윤 탄핵심판’ 첫 증인신문, 1월23일 김용현 [속보] 헌재 ‘윤 탄핵심판’ 첫 증인신문, 1월23일 김용현](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0117/20250117501902.webp)

![[단독] 강정혜 인권위원도 ‘윤석열 방어권 보장’ 안건 철회 [단독] 강정혜 인권위원도 ‘윤석열 방어권 보장’ 안건 철회](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0117/20250117501277.webp)