학벌사회와 동전의 양면을 이루는 대학 서열화는 우리나라 교육 문제의 근본 원인으로 꼽힌다. 대학 서열의 정점에 위치한 서울대 들머리에서 학생들이 오가고 있다. 김진수 기자 jsk@hani.co.kr

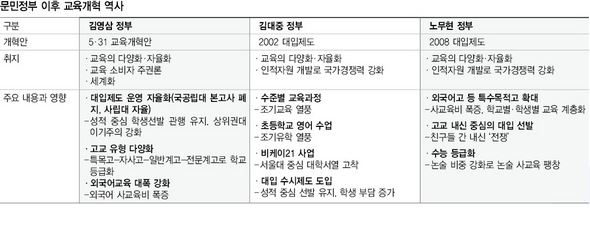

YS, 고교다양화·대입자율화

사교육·대학서열화 부추겨

사교육·대학서열화 부추겨

한국 학생들은 단 한번도 자신들의 처지에서 교육을 받아본 적이 없다. 교육은 늘 학생들을 ‘올바르게’ 훈육해 국가성장의 원동력이 되는 인적자원으로 키워야 한다는 논리로만 기능했다. 불안정 노동 환경과 미비한 복지 체계는 학부모에게 교육을 자녀의 생존에 필요한 도구로만 인식하게 했다.

사정이 이렇다 보니, 대다수 국민들은 교육에서 ‘희망’을 보는 것이 아니라 ‘절망’을 느낀다. 아이들뿐만 아니라 부모들도 교육 문제로 고통스러워한다. ‘더 이상 이대로는 안 된다’는 공감대도 어느 정도 형성돼 있고, 실제 역대 정부에서 거듭 ‘교육개혁’을 시도했지만 나아진 것은 없다. 여러 사회구조적 문제가 복잡하게 얽히고설켜 있는 탓에 해결책을 찾기가 좀처럼 쉽지 않은 탓이다.

창간 22돌을 맞아 지난 5월부터 연중기획으로 ‘한국 사회의 미래를 말하다’를 연재해온 <한겨레>는 3부 ‘정책을 말하다’의 첫 주제로 우리 사회의 ‘난제 중의 난제’인 교육을 다룬다. 제도 몇 개를 손보는 것으로는 교육 문제를 풀기가 어렵다는 판단 아래, 3차례에 걸쳐 다소 근본적이고 도발적인 문제제기를 하고자 한다.

우선 첫회에서는 교육개혁 실패의 역사와 교육 문제의 근원을 짚어본다. 이어 2회와 3회에선 진보정당과 진보적 시민단체가 제안하는 교육 문제의 대안을 소개하고, 그에 대한 전문가들의 분석과 조언도 들어본다. 정책 대안에 대한 평가를 위해 ‘한겨레’는 교육학과 교수 등 7명의 교육 전문가들로 평가위원단을 구성했다.

교육대책 실패의 역사

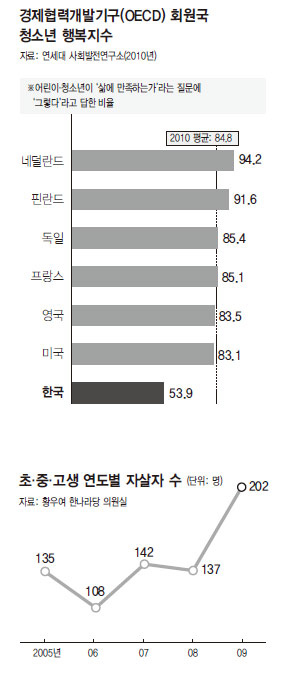

한국의 초·중·고 학생의 절반가량(46.1%)은 “삶에 만족하는가”란 질문에 “그렇지 않다”고 답하고 있다. 연세대 사회발전연구소가 지난 5월 5437명을 설문한 결과다. 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 낮다. 네덜란드는 94.2%, 핀란드는 91.6%의 학생들이 “삶에 만족한다”고 답했다. 오이시디 국가 평균은 84.8%였다.

교육대책 실패의 역사

한국의 초·중·고 학생의 절반가량(46.1%)은 “삶에 만족하는가”란 질문에 “그렇지 않다”고 답하고 있다. 연세대 사회발전연구소가 지난 5월 5437명을 설문한 결과다. 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 낮다. 네덜란드는 94.2%, 핀란드는 91.6%의 학생들이 “삶에 만족한다”고 답했다. 오이시디 국가 평균은 84.8%였다.

지난해 전국에서 초·중·고생 202명이 스스로 목숨을 끊었다. 자살한 학생 수는 2004년 101명, 2005년 135명, 2006년 108명, 2007년 142명, 2008년 137명이었다. 자살에 이르게 되는 까닭은 복합적이겠지만, 어찌됐든 한국 사회는 이틀에 1명 이상의 학생들을 삶의 공간에서 밀어내고, 아무렇지도 않은 듯 제 갈 길을 간다. 한국 학생들의 현주소다. 행복하지도 않고, 삶의 의욕도 약하다. 그래서 모두가 교육제도를 바꿔 ‘입시지옥’이란 족쇄를 풀어줘야 한다고 말한다. 보수든 진보든 정권이 바뀔 때마다 교육개혁안이 나왔고, 입시제도가 바뀌었다. 하지만 학생과 학부모는 “차라리 정부가 교육대책을 내놓지 않았으면 좋겠다”고 말한다. 무엇이 문제일까. #1 1998년 최초의 정권 교체로 등장한 김대중 정부는 민주 세력의 열망을 등에 업고 개혁적인 교육 정책을 추진할 것이란 기대를 받았다. 김대중 정부는 학력중심사회에서 능력중심사회라는 가치를 내걸었다. 하지만 현실은 달랐다. 사교육비를 줄이겠다며 7차 교육과정을 통해 도입된 수준별 교육과정은 우열반 편성에 따른 우려를 낳아, 초등학생부터 국·영·수 조기교육 열풍을 불렀고, 사교육 시장은 되레 팽창했다. 초·중학교에서 영어 수업을 영어로만 진행하겠다고 발표하면서 영어 열풍이 불어, 정권 말기인 2002년 한해 동안 초·중·고 조기유학생은 1만132명에 달했다. 국제 경쟁력을 높이겠다며 1999년부터 2005년까지 1조4000억원을 들여 추진한 비케이(BK)21사업은 서울대와 카이스트 등 ‘상위권’ 대학이 연구비를 집중 지원받으면서, 서울대 중심의 대학서열화를 더욱 고착화했다. 학교 다양화 정책에 따라 자립형사립고 시범 도입을 추진해 참여정부의 자립형사립고 확대에 단초를 제공했다. 입시 제도도 파행했다. 이해찬 당시 교육부 장관은 1998년 수시 제도를 도입하고 ‘한 가지만 잘하면 대학에 갈 수 있다’며 수능과 학생부, 입상실적과 추천서 등 다양한 전형 자료를 통해 학생들을 뽑게 하는 2002 대입제도 개선안을 내놨다. 하지만 자율화 기조에 따라 대학의 ‘선의’만 믿고 아무런 규제책을 마련치 않은 게 문제였다. 대학들은 ‘상위권 대학’을 정점으로 하는 서열 구조를 유지하기 위해 학생들의 잠재능력보단, 수치로 된 성적과 그 성적을 낼 수 있는 가정배경을 보고 신입생을 뽑았다. 학생들은 수능 외에도 다양한 입시전형 준비에 시달려야 했다. DJ때 실시한 7차교육과정 조기교육·영어 열풍 낳아 #2 노무현 정부 역시 진보의 열망을 안고 출범했지만, 교육 문제에 있어선 자율화와 다양화 흐름을 거스르지 못했다. 노무현 정부의 가장 큰 패착은 ‘평준화를 보완’하겠다며 외국어고 등 특수목적고를 대폭 확대해 사교육비가 폭증하게 했다는 점이다. 교육부는 2004~2006년에만 11곳의 외국어고를 신설했다. 현재 전국 외고 30곳 가운데 36.6%에 이른다. 김대중 정부에서 설립이 결정된 민족사관고와 상산고 등 자립형사립고도 사교육비를 폭증시켰지만, 대책을 내놓지 않았다. 이는 이명박 정부의 자율형사립고 확대로 이어졌고, 특목고-자사고-일반계고-전문계고로 학생들의 계층화·서열화가 발생하는 시발점이 됐다. 2004년 발표한 2008 대입제도 개선안도 수험생들을 혼란에 빠뜨렸다. 교육부는 수능을 9등급제로 만들고 학생부를 강화해, 학생부 중심으로 학생을 선발하도록 하겠다고 발표했다. 하지만 친구들 간의 내신 ‘전쟁’이 벌어졌고, 학교는 ‘정글’이 됐다. 대학은 이번에도 교육부 방침에 아랑곳하지 않고, 수능의 변별력을 문제 삼으며 논술의 난도를 대폭 올렸다. 이번에는 논술 사교육 시장이 급증했다. 하지만 정부는 자율화에 근거해 대입 논술 비중을 규제하지 않았다. 결국 학생들은 내신과 수능, 논술 ‘본고사’ 등 ‘죽음의 트라이앵글’에 시달렸다. <학벌사회>의 저자 김상봉 전남대 교수(철학과)는 “김대중 정부는 김영삼 정부의 교육시장화 정책을 그대로 계승하면서 교육 자율화 정책을 가파르게 추진했다”며 “아쉬운 건 노무현 대통령이 역대 어느 대통령보다 학벌사회와 대학서열 문제에 대한 인식이 분명했지만, 교육행정정보시스템 논란 이후 진보 교육정책에 등을 돌리고 문제 해결을 위해 아무것도 하지 않았다는 점”이라고 말했다. 노무현 정부때 특목고 ‘폭증’ 대학 이어 고교까지 서열화

#3 김대중·노무현 정부가 신자유주의 정책을 추진하며 진보적 교육정책을 외면한 배경에는 김영삼 정부가 만든 5·31 교육개혁안이 배경에 자리잡고 있다.

1995년 발표된 5·31 교육개혁안은 학력고사로 대표되는 획일적 암기교육에서 벗어나 다양성과 자율성을 중시하겠다는 취지로 기획됐다. 학교와 교사 등 교육 ‘공급자’ 중심에서 학부모와 학생 등 ‘소비자’의 선택 주권을 존중하겠다며, 고등학교 유형을 다양화하고 사립대학에 학생 선발 자율권을 부여했다. 세계화 교육을 하겠다며 외국어 교육도 대폭 강화했다. 개혁안을 주도한 사람이 박세일 서울대 교수와 그의 제자인 이주호 현 교육과학기술부 장관이다.

하지만 학교를 다양화해 소비자 선택권을 존중하겠다는 정책은 특목고와 자사고 등 특권층 학교가 생기는 뿌리가 됐고, 이는 고스란히 학부모와 학생들의 사교육 부담으로 옮아갔다. 대학 입시 자율화 역시 서열화한 대학의 무분별한 ‘성적 우수 학생’ 선발로 귀결됐다.

결국 본질적 문제는 대학 서열화로 공고하게 짜인 승자 독식 문화와 학벌 중심 노동환경이지만, 김영삼 정부가 기획하고 김대중 정부가 무비판적으로 계승했으며 노무현 정부가 중심을 잃고 휘둘린 신자유주의 교육시장화와 무한경쟁 정책의 틀에서 벗어나지 못한 것이 실패의 원인으로 지적된다. 정진상 경상대 교수(사회학)는 “5·31 교육개혁안은 국민의 교육받을 권리를 충족해야 하는 교육철학은 외면한 채 학생들을 인적자원으로 보고, 지배계급을 위해 국가경쟁력을 키우는 수단으로서의 교육으로 정책을 다뤘다”며 “본질은 대학 서열화와 학벌 사회인데 5·31 교육개혁안의 시장 논리로는 이를 해결할 수 없다”고 지적했다. 이재훈 기자 nang@hani.co.kr

#3 김대중·노무현 정부가 신자유주의 정책을 추진하며 진보적 교육정책을 외면한 배경에는 김영삼 정부가 만든 5·31 교육개혁안이 배경에 자리잡고 있다.

1995년 발표된 5·31 교육개혁안은 학력고사로 대표되는 획일적 암기교육에서 벗어나 다양성과 자율성을 중시하겠다는 취지로 기획됐다. 학교와 교사 등 교육 ‘공급자’ 중심에서 학부모와 학생 등 ‘소비자’의 선택 주권을 존중하겠다며, 고등학교 유형을 다양화하고 사립대학에 학생 선발 자율권을 부여했다. 세계화 교육을 하겠다며 외국어 교육도 대폭 강화했다. 개혁안을 주도한 사람이 박세일 서울대 교수와 그의 제자인 이주호 현 교육과학기술부 장관이다.

하지만 학교를 다양화해 소비자 선택권을 존중하겠다는 정책은 특목고와 자사고 등 특권층 학교가 생기는 뿌리가 됐고, 이는 고스란히 학부모와 학생들의 사교육 부담으로 옮아갔다. 대학 입시 자율화 역시 서열화한 대학의 무분별한 ‘성적 우수 학생’ 선발로 귀결됐다.

결국 본질적 문제는 대학 서열화로 공고하게 짜인 승자 독식 문화와 학벌 중심 노동환경이지만, 김영삼 정부가 기획하고 김대중 정부가 무비판적으로 계승했으며 노무현 정부가 중심을 잃고 휘둘린 신자유주의 교육시장화와 무한경쟁 정책의 틀에서 벗어나지 못한 것이 실패의 원인으로 지적된다. 정진상 경상대 교수(사회학)는 “5·31 교육개혁안은 국민의 교육받을 권리를 충족해야 하는 교육철학은 외면한 채 학생들을 인적자원으로 보고, 지배계급을 위해 국가경쟁력을 키우는 수단으로서의 교육으로 정책을 다뤘다”며 “본질은 대학 서열화와 학벌 사회인데 5·31 교육개혁안의 시장 논리로는 이를 해결할 수 없다”고 지적했다. 이재훈 기자 nang@hani.co.kr

지난해 전국에서 초·중·고생 202명이 스스로 목숨을 끊었다. 자살한 학생 수는 2004년 101명, 2005년 135명, 2006년 108명, 2007년 142명, 2008년 137명이었다. 자살에 이르게 되는 까닭은 복합적이겠지만, 어찌됐든 한국 사회는 이틀에 1명 이상의 학생들을 삶의 공간에서 밀어내고, 아무렇지도 않은 듯 제 갈 길을 간다. 한국 학생들의 현주소다. 행복하지도 않고, 삶의 의욕도 약하다. 그래서 모두가 교육제도를 바꿔 ‘입시지옥’이란 족쇄를 풀어줘야 한다고 말한다. 보수든 진보든 정권이 바뀔 때마다 교육개혁안이 나왔고, 입시제도가 바뀌었다. 하지만 학생과 학부모는 “차라리 정부가 교육대책을 내놓지 않았으면 좋겠다”고 말한다. 무엇이 문제일까. #1 1998년 최초의 정권 교체로 등장한 김대중 정부는 민주 세력의 열망을 등에 업고 개혁적인 교육 정책을 추진할 것이란 기대를 받았다. 김대중 정부는 학력중심사회에서 능력중심사회라는 가치를 내걸었다. 하지만 현실은 달랐다. 사교육비를 줄이겠다며 7차 교육과정을 통해 도입된 수준별 교육과정은 우열반 편성에 따른 우려를 낳아, 초등학생부터 국·영·수 조기교육 열풍을 불렀고, 사교육 시장은 되레 팽창했다. 초·중학교에서 영어 수업을 영어로만 진행하겠다고 발표하면서 영어 열풍이 불어, 정권 말기인 2002년 한해 동안 초·중·고 조기유학생은 1만132명에 달했다. 국제 경쟁력을 높이겠다며 1999년부터 2005년까지 1조4000억원을 들여 추진한 비케이(BK)21사업은 서울대와 카이스트 등 ‘상위권’ 대학이 연구비를 집중 지원받으면서, 서울대 중심의 대학서열화를 더욱 고착화했다. 학교 다양화 정책에 따라 자립형사립고 시범 도입을 추진해 참여정부의 자립형사립고 확대에 단초를 제공했다. 입시 제도도 파행했다. 이해찬 당시 교육부 장관은 1998년 수시 제도를 도입하고 ‘한 가지만 잘하면 대학에 갈 수 있다’며 수능과 학생부, 입상실적과 추천서 등 다양한 전형 자료를 통해 학생들을 뽑게 하는 2002 대입제도 개선안을 내놨다. 하지만 자율화 기조에 따라 대학의 ‘선의’만 믿고 아무런 규제책을 마련치 않은 게 문제였다. 대학들은 ‘상위권 대학’을 정점으로 하는 서열 구조를 유지하기 위해 학생들의 잠재능력보단, 수치로 된 성적과 그 성적을 낼 수 있는 가정배경을 보고 신입생을 뽑았다. 학생들은 수능 외에도 다양한 입시전형 준비에 시달려야 했다. DJ때 실시한 7차교육과정 조기교육·영어 열풍 낳아 #2 노무현 정부 역시 진보의 열망을 안고 출범했지만, 교육 문제에 있어선 자율화와 다양화 흐름을 거스르지 못했다. 노무현 정부의 가장 큰 패착은 ‘평준화를 보완’하겠다며 외국어고 등 특수목적고를 대폭 확대해 사교육비가 폭증하게 했다는 점이다. 교육부는 2004~2006년에만 11곳의 외국어고를 신설했다. 현재 전국 외고 30곳 가운데 36.6%에 이른다. 김대중 정부에서 설립이 결정된 민족사관고와 상산고 등 자립형사립고도 사교육비를 폭증시켰지만, 대책을 내놓지 않았다. 이는 이명박 정부의 자율형사립고 확대로 이어졌고, 특목고-자사고-일반계고-전문계고로 학생들의 계층화·서열화가 발생하는 시발점이 됐다. 2004년 발표한 2008 대입제도 개선안도 수험생들을 혼란에 빠뜨렸다. 교육부는 수능을 9등급제로 만들고 학생부를 강화해, 학생부 중심으로 학생을 선발하도록 하겠다고 발표했다. 하지만 친구들 간의 내신 ‘전쟁’이 벌어졌고, 학교는 ‘정글’이 됐다. 대학은 이번에도 교육부 방침에 아랑곳하지 않고, 수능의 변별력을 문제 삼으며 논술의 난도를 대폭 올렸다. 이번에는 논술 사교육 시장이 급증했다. 하지만 정부는 자율화에 근거해 대입 논술 비중을 규제하지 않았다. 결국 학생들은 내신과 수능, 논술 ‘본고사’ 등 ‘죽음의 트라이앵글’에 시달렸다. <학벌사회>의 저자 김상봉 전남대 교수(철학과)는 “김대중 정부는 김영삼 정부의 교육시장화 정책을 그대로 계승하면서 교육 자율화 정책을 가파르게 추진했다”며 “아쉬운 건 노무현 대통령이 역대 어느 대통령보다 학벌사회와 대학서열 문제에 대한 인식이 분명했지만, 교육행정정보시스템 논란 이후 진보 교육정책에 등을 돌리고 문제 해결을 위해 아무것도 하지 않았다는 점”이라고 말했다. 노무현 정부때 특목고 ‘폭증’ 대학 이어 고교까지 서열화

청소년 행복지수

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 윤석열 쪽 증인 국정원 3차장 “선관위, 서버 점검 불응 안했다” [속보] 윤석열 쪽 증인 국정원 3차장 “선관위, 서버 점검 불응 안했다”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503422.webp)