이코노미 인사이트 _ Economy insight

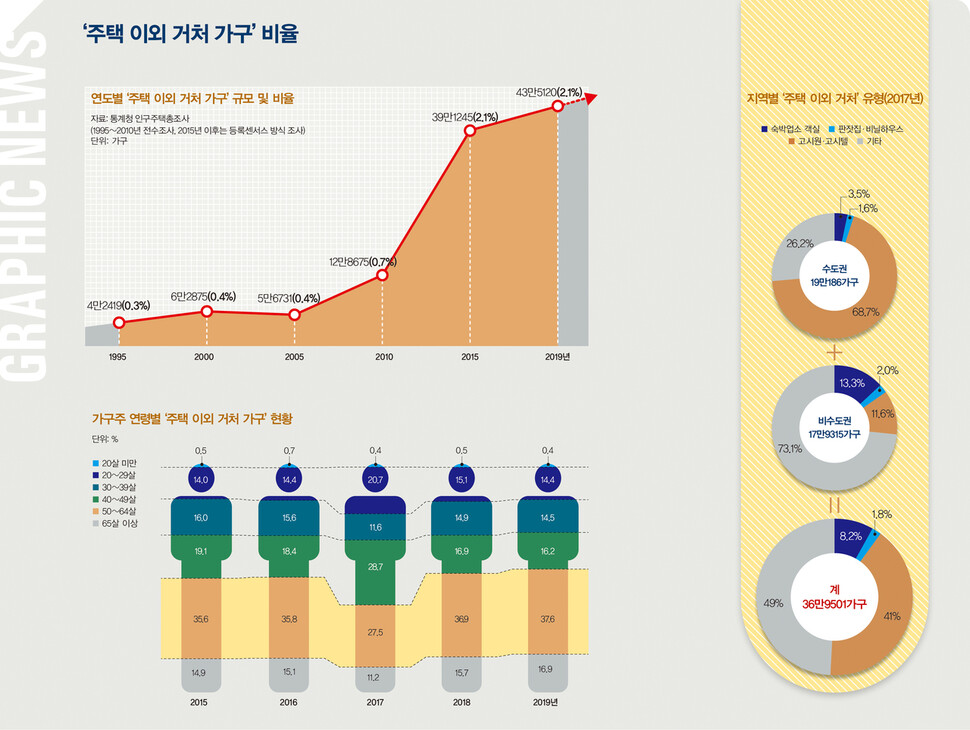

그래픽 뉴스 l ‘주택 이외 거처 가구’ 비율

그래픽 뉴스 l ‘주택 이외 거처 가구’ 비율

집은 사람이 살아가는 데 필수적인 조건 중 하나다. 그래서 누구나 내 집을 갖고 싶어 한다. 집을 소유하지 않더라도 월세나 전세 등 일정한 값을 치르고 빌려 살 수도 있다. 그런데 매일 밥먹고 잠자며 생활하는 거주공간이지만 ‘집’이라고 부를 수 없는 곳에 거처하는 이들이 있다. 통계청은 이들을 가구 단위로 분류해 “독립적인 생활이 가능한 거처가 있으나 주택으로 보기 어려운 곳에 거주하는 가구”라고 규정하며, ‘주택 이외 거처 가구’로 칭한다. 바로 여관 등 숙박시설, 판잣집이나 비닐하우스 같은 무허가 불량 건축물에 거처를 두며 사는 가구를 가리킨다. 오피스텔이나 기숙사, 특수사회시설에 사는 이들은 포함하지 않는다.

문제는 집이 아닌 집에 사는 가구, 즉 ‘주택 이외 거처 가구’가 근년 들어 크게 늘어난 추세라는 점이다. 통계청의 인구주택총조사를 보면, 1995년만 해도 이 가구 수는 4만여 가구로 전체 가구의 0.3%에 불과했다. 그런데 2000년에 6여 가구로 늘더니 2010년에는 12만 가구로 늘었다. 2015년 이후에는 통계청의 인구주택총조사 방식이 바뀌었다. 현장 전수조사가 아닌 20% 표본 조사와 등록센서스를 이용한 조사 등 두 방식을 병행한다. 이 결과 2015년엔 무려 ‘주택 이외 거처 가구’ 수가 3배가 넘는 39만에 이르렀다. 전체 가구 대비 비율이 2%가 넘은 수치다. 조사 방법의 차이에 따른 변화를 고려해도 급증 추세는 다르지 않다. 2019년 조사에서 이 가구 수는 43만5120가구를 기록해 전체 가구 대비 비율은 여전히 2%대를 보였다.

유형별(2017년 기준)로 가장 많은 가구가 거주하는 곳은 고시원∙고시텔이었다. 전체의 41%이다. 수도권만 따로 보면 68.7%가 고시원과 고시텔에서 거주한다. 다음으로 여관 등 숙박업소 객실이 8.2%를 차지하고, 판잣집∙비닐하우스는 1.8%이다.

전체의 절반에 가까운 나머지 49%는 ‘기타’로 분류된다. 여기엔 숙식을 제공하는 공장 , 상점 ( 식당이나 주유소 등 ), 농장, 어장, 요양병원, 신문보급소 등 일터의 일부 공간이 포함된다. 이곳에서 지내는 이들은 일자리를 잃으면 ‘집’도 같이 잃는다. 피시방, 만화방, 기원, 찜질방 등 비숙박용 다중이용업소, 컨테이너, 패널 또는 조립식 건물·창고 , 마을회관 , 종교시설 등에 거주하는 가구도 ‘기타’에 속한다.

부동산 가격 폭등으로 나라가 들썩이는 가운데 주택 이외 거처에 사는 이들은 건강과 안전 , 때로는 생명까지 위협받으며 하루하루 힘겹게 살고 있다.

이창곤 부편집장 goni@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] ‘체포 시도’ 여인형 메모에 ‘디올백 최재영’ 있었다 [단독] ‘체포 시도’ 여인형 메모에 ‘디올백 최재영’ 있었다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2024/0603/6517174085880818.webp)

![[단독] 여인형, 계엄해제 전 “자료 잘 지우라”…불법인지 정황 [단독] 여인형, 계엄해제 전 “자료 잘 지우라”…불법인지 정황](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0205/5217387386644705.webp)

![[단독] 대답하라고 ‘악쓴’ 윤석열…“총 쏴서라도 끌어낼 수 있나? 어? 어?” [단독] 대답하라고 ‘악쓴’ 윤석열…“총 쏴서라도 끌어낼 수 있나? 어? 어?”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0205/17387323600959_20250205501763.webp)