서울 종로구 숭인동 서울어머니학교에서 10일 오후 한글 수업이 진행되고 있다. 윤운식 선임기자 yws@hani.co.kr

“우리 어머님들 좋은 소식이 있어요. 우리 장필녀 선생님께서 전국 성인문해교육 시화전에서 서울특별시진흥원장상을 받게 되셨습니다.” (전경희 서울어머니학교 교장)

지난 10일 오후 5시 서울 종로구 숭인동 서울어머니학교는 2주간의 방학을 마친 뒤 다시 문을 열었다. 주름진 손에 연필을 쥔 채 글씨를 꾹꾹 눌러쓰던 장필녀(82)씨는 자신의 수상 소식을 듣고 함박웃음을 지으며 박수를 쳤다. “어머, 정말이요?” 3년 전 ‘한글 한번 배워보는 게 어떻겠냐’는 딸의 권유로 서울어머니학교에 입학한 장씨는 뒤늦게 공부를 시작한 지금이 “가장 마음이 편하고 좋다”고 말한다. 백반집과 백화점 식당 등 한평생 일을 하며 자식들을 공부시킨 그는 자식들이 모두 사회에서 자리 잡은 뒤 ‘자기 이름 석 자’를 스스로 쓰기 위해 학교를 찾았다. 장씨는 “나이 먹고 공부하는 게 힘들어도 이렇게 나와서 공부하는 게 집에 가만히 있는 것보다는 훨씬 낫다”고 웃었다.

1993년 문을 연 서울어머니학교는 전쟁이나 가난, 여성이라는 이유로 배움의 기회를 가져 보지 못하신 어머니, 아버지 세대 어르신들이 한글을 중심으로 다양한 시민교육과 공동체 문화를 배우는 공간이다. 서울어머니학교에는 현재 아침·점심·저녁반 모두 합쳐서 50∼80대 어르신 50여명이 다니고 있다.

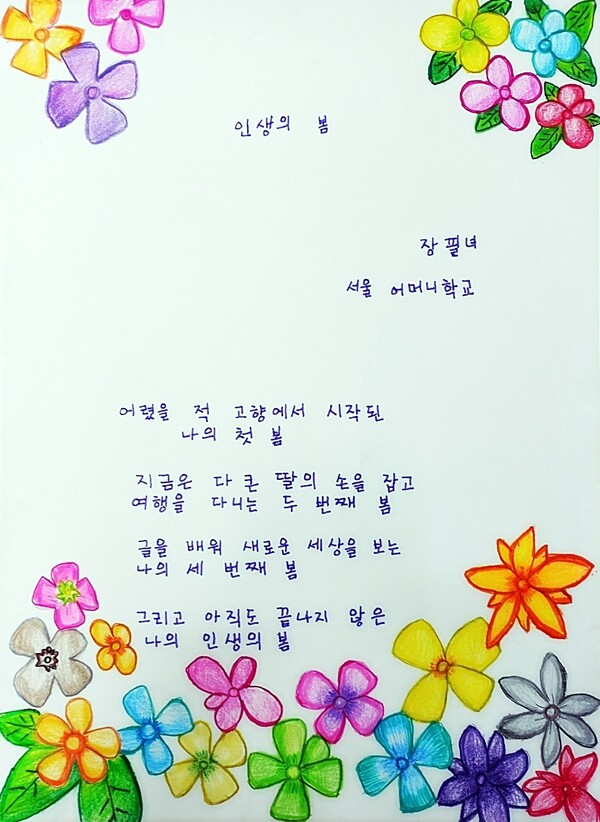

전국 성인문해교육 시화전에서 서울특별시진흥원장상을 받은 장필녀(82)씨의 작품 ‘인생의 봄’. 서울어머니학교 제공

장씨 바로 옆에 앉은 이매실(75)씨도 “젊었을 적 철 따라서 안 팔아 본 물건이 없다”고 했다. 벨트, 넥타이, 방석 등 온갖 물건을 팔러 다니며 한평생 시부모님을 모신 이씨는 시부모님이 돌아가신 뒤에야 학교 공부를 제대로 시작할 수 있었다. 엘리베이터가 없는 건물 4층에 들어선 학교 계단을 매번 힘들게 오르락내리락해야 하지만, ‘배움’이라는 말은 이씨의 아픈 다리를 움직이게 한다고 한다. 3년 전부터 학교를 다니기 시작한 이씨는 “우리 학생들이 배운 걸 집에만 가면 까먹고, 또 배워도 까먹으니까 선생님께서 ‘

우리가 집에 가면 (그날 가르친 내용을) 계단에서 흘리니 제가 다시 주워 담는다’고 말씀하시더라”며 수줍게 웃었다.

장씨와 이씨가 속한 반의 이름은 ‘샛별반’. 오후 5시부터 저녁 7시까지 수업하는 샛별반은 새벽에 뜬 별을 보며 출근하고, 낮이 되면 퇴근하는 청소노동자 어머님들이 주로 공부하러 온다고 한다. 아침 6시부터 오후 3시까지 건물 청소일을 하며 5년 동안 학교에 다니고 있는 ㄱ씨는 “솔직히 일하고 나서 학교 오면 외우고 공부하는 게 너무 힘들다”고 했다. 8년 전 지하철 청소노동자로 정년퇴직한 뒤 건물 청소일을 계속하고 있는 ㄱ씨는 “일하면서 간판 하나 제대로 읽어보려고 공부 시작했는데 학교 수업 끝나고 집에 가면 어찌나 힘든지 바로 뻗기 바쁘다”고 말했다. “그래도 여기 있는 우리 형님들 얼굴 보려고 (학교)와 내가. 와서 이야기하고 웃고 떠드는 재미에 학교 겨우 오는 거지 뭐.”

서울 종로구 숭인동 서울어머니학교에서 10일 오후 한글 수업이 진행되고 있다. 왼쪽부터 이매실(75)씨, 장필녀(82)씨. 윤운식 선임기자 yws@hani.co.kr

늦깎이 어머니 학생들의 공부 열정으로 30년 가까이 운영해온 서울어머니학교는 3년 전부터 주변 지역에 불어온 재개발 열풍에 불안해 하고 있다. 학교 주변으로 낡은 건물이 헐리고, 새 건물이 하나씩 들어서는 것을 볼 때마다 지금 임대한 건물도 언제 헐릴지 모른다는 걱정을 하고 있는 것이다. 서울어머니학교가 있는 건물 맞은편에는 20여층 규모의 신축 건물 공사가 한창이었고, 새로 지어진 오피스텔과 호텔들이 서울어머니학교를 둘러싸고 있었다.

18년 동안 서울어머니학교에서 학생들을 가르쳐 온 전경희(53) 교장은 “(학교) 후원자 중에 가장 큰 후원자가 건물주분이시다. 처음 계약한 보증금 500만원에 월세 100만원을 지금까지 단 한 번도 올린 적 없었다. 학교를 비우라는 통보도 없었다”면서도 “건물이 낡아서 여기도 헐리는 거 아닌지 걱정된다”고 했다. 그는 “지금 내는 보증금과 월세를 가지고 학교를 옮길 공간을 서울 도심에서 찾기가 힘들다”고 덧붙였다.

샛별반 이금순(76)씨는 “우리들이 새끼들 낳아서 다 사회 발전시켜놨는데, 이제야 한글 좀 배워보려 찾은 이 학교가 없어지면 마음이 아플 것 같다”고 했다. “학교 와서 한글 공부하는 것도 좋지만, 선생님 얼굴 보고 친구들 보는 게 우리들에게는 너무 행복한 일이지. 지금까지 누가 내 ‘이름’을 불러준 적이 없었거든. 여기서는 서로의 이름을 불러주고, 내 이름을 직접 써 보기도 하고. 10년만 더 일찍 이런 학교가 있다는 걸 알았으면 얼마나 좋았을까 싶어.”

문 닫을 위기에 처한 서울 종로구 숭인동 서울어머니학교에서 10일 오후 한글 수업이 진행되고 있다. 윤운식 선임기자 yws@hani.co.kr

박지영 기자

jyp@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 중앙지법, 윤석열 구속 연장 불허…“수사 계속할 이유 없어” [속보] 중앙지법, 윤석열 구속 연장 불허…“수사 계속할 이유 없어”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124502931.webp)

![[속보] 법원, 윤석열 구속 연장 불허…검찰, 26일 내 기소할 듯 [속보] 법원, 윤석열 구속 연장 불허…검찰, 26일 내 기소할 듯](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124502943.webp)