‘오직 한 사람’ 시 쓰는 섬마을 황화자 할머니

황화자 할머니가 1월 30일자 <한겨레> 14면 ‘이 순간’ 지면을 찬찬히 살펴보고 있다. 박남수 고금비전한글학교 교장 제공

“노인네 시에 눈물이 나네. 나도 우리 집사람한테 좋은 사람으로 기억될 수 있으려나.” “시가 너무 감동이에요. 버스에서 읽다가 훌쩍거립니다. 할머님 건강하세요.” “우리 할머니도 한글 문법 잘 모르셔도 임영웅 노래 가사 받아 쓰고 노래 폰에 넣어달라고 하셨는데 그립네요.” “할아버지가 할머니를 많이 사랑하셨나보네요. 건강하게 오래오래 사세요.”많은 분들이 황화자 할머니의 시에 위로를 받았다는 댓글을 달아주셨습니다. ‘남편이 있어서 매일 눈물 난다’라는 재치있는 댓글도 있었습니다. 오랜만에 접하는 ‘선플’에 취재를 한 저 역시 마음이 따뜻해졌습니다.

설을 앞둔 지난달 17일 황화자 할머니가 기자를 맞이하고 있다. 완도/박종식 기자

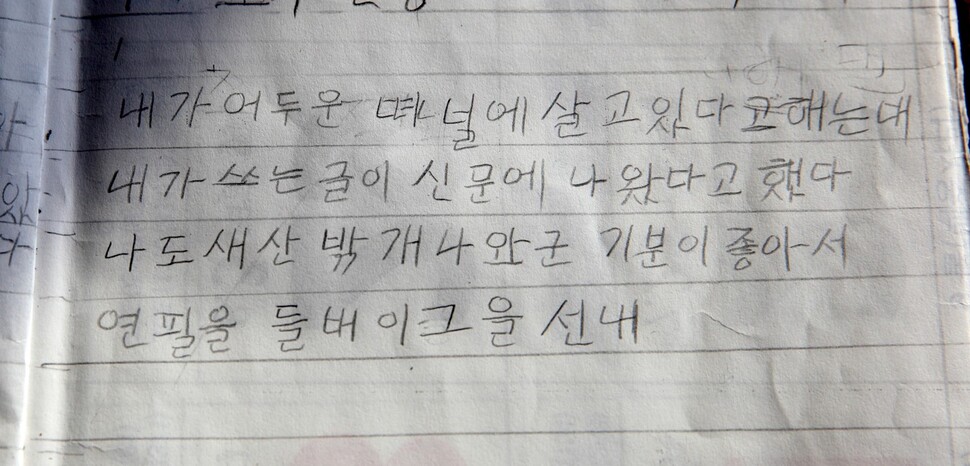

신문을 받은 날 황화자 할머니가 쓴 일기. 박남수 고금비전한글학교 교장 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] ‘윤석열 체포’ 경찰에 넘긴 공수처 “수사는 우리가” [속보] ‘윤석열 체포’ 경찰에 넘긴 공수처 “수사는 우리가”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0106/20250106501055.jpg)