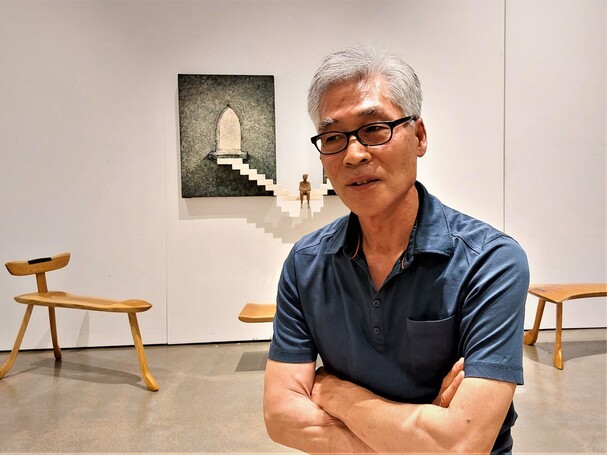

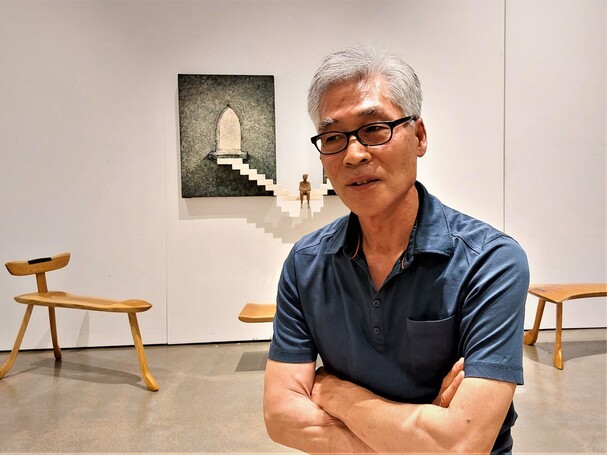

전시장에서 자신이 제작한 의자들과 그림을 배경으로 이야기하고 있는 목수 김진송씨.

“나무를 짜서 가구를 만드는 것과 단어를 모아 글을 쓰는 것이 저는 똑같다고 생각해요. 모두 손을 움직이거나 쓰는 몸의 노동이고 마음도 투시하는 노동이기 때문이죠. 제가 목가구를 만드는 노동은 습관처럼 하는 겁니다. ”

목수이자 인문저술가인 김진송(64)씨는 자신이 만든 목가구들을 내놓은 화랑 전시장에서 담담하게 감회를 말했다. 그는 지난달부터 서울 압구정동 갤러리 씨앤에서 ‘느티나무 의자-열 번째 목수 김 씨’란 제목의 개인전(11일까지)을 열고 있다. 느티나무와 벚나무 등 남도의 나무들로 부드러운 선형과 대화하는 듯한 분위기가 우러나는 의자와 탁자, 콘솔, 함 등을 역시 자신이 그린 구작 그림들과 함께 내놓았다.

김씨는 <서울에 딴스홀을 허하라-근대성의 형성>(1999)란 저술로 20세기 초 한국 근대문화사 연구의 서막을 열었던 문화사가이자 거장화가 이쾌대의 작품집을 냈던 미술사연구자였다. 90년대 중반 돌연 나무작업을 하면서 남도 강진에 작업실을 두고 그동안 아홉차례의 목수 개인전을 열면서 저술에도 진력해왔다. 틈틈이 <목수 김씨의 나무 작업실> 같이 목수 생활에 얽힌 책들을 쓰고 이야기와 목물을 결합한 기획전을 열었다. <장미와 시날코>(2006), <가부루의 신화>(2007), <화중선을 찾아서>(2017) 같은 근현대기의 가상역사나 문물을 재조명한 책들을 써서 눈길을 모으기도 했다. 이번 전시는 2013년 이후 10년만에 서울에서 여는 전시다.

그는 출품작들을 두고 “특별한 디자인을 의식한 것이 아니라 나무들이 지닌 고유의 목리와 형태, 물성을 최대한 따라가며 작업한 것들”이라면서 “집에선 모양새가 거의 눈에 띄지 않지만 묵묵히 나무의 물성이 드러나는 가구를 만들려했다”고 털어놓았다.

글 ·사진 노형석 기자

nuge@hani.co.kr