-택배 물류센터 일일 체험 르포-

저녁 8시부터 새벽 6시반까지

레일 위로 쏟아지는 택배 상자

화물칸 안에 2초에 한개씩 올려

작업 1시간만에 온몸에 통증이…

30분 되니 땀범벅…1시간 후 팔 통증

3시간 지나자 몸 말 안듣고 ‘악’소리

한번도 앉지 못하고 쉴새없는 작업

3인1조로 나른 택배상자 7천개 넘어

알바 100여명 장갑 주고 바로 일 시작

레일에 손 끼었지만 “조심해” 주의만

일당 11만원…‘병원비가 더 나와’ 악명

저녁 8시부터 새벽 6시반까지

레일 위로 쏟아지는 택배 상자

화물칸 안에 2초에 한개씩 올려

작업 1시간만에 온몸에 통증이…

30분 되니 땀범벅…1시간 후 팔 통증

3시간 지나자 몸 말 안듣고 ‘악’소리

한번도 앉지 못하고 쉴새없는 작업

3인1조로 나른 택배상자 7천개 넘어

알바 100여명 장갑 주고 바로 일 시작

레일에 손 끼었지만 “조심해” 주의만

일당 11만원…‘병원비가 더 나와’ 악명

크고 작은 택배 상자가 레일 위로 쏟아졌다. “상자 다 붙여! 틈 없이 놔야 돼. 무거운 건 아래로, 가벼운 건 위로!” 양팔로 상자를 낚아채 20톤 트럭 화물칸 구석에 재빠르게 올렸지만 물류센터 직원의 호된 질책이 날아왔다. 직원은 능숙한 솜씨로 2초마다 한개씩 상자를 화물칸 안으로 밀어 넣었다.

지시와 질책이 뒤섞인 말을 따라 레일 위 상자를 옮겼다. 상자의 움직임에 맞춰 팔과 허리를 굽혔다 펴길 반복했다. 10여개의 상자를 급히 치우고 나면 레일 위로 또 10여개가 몰려들었다. 치우면 쌓이고, 치우면 쌓이는 지난한 중노동엔 쉴 틈이 없었다. 저녁 8시 물류 상하차 작업을 시작한 지 6시간 만인 새벽 2시가 돼서야 처음으로 엉덩이를 붙이고 앉을 수 있었다. “이제야 살겠다.” 우즈베키스탄에서 온 청년 ㄱ(30)씨가 곁에서 탄식을 내뱉었다.

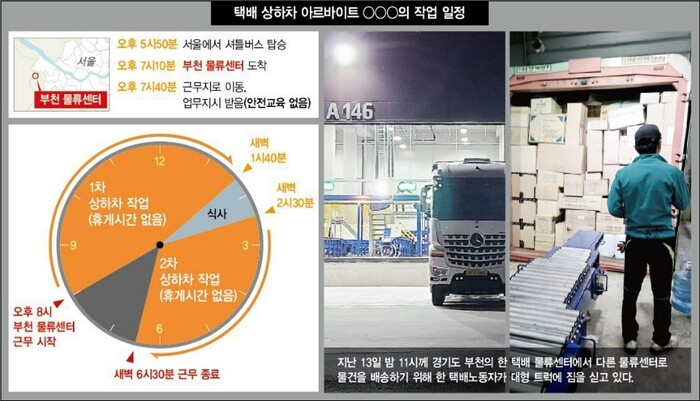

<한겨레>는 13일 저녁 8시부터 이튿날인 14일 새벽 6시30분까지 경기도 부천의 한 택배업체 물류센터에서 상하차 아르바이트(알바)를 하며 물류센터 노동환경을 돌아봤다. 올해만 8명의 택배기사가 근무 중 숨지며 죽음을 부르는 택배노동에 대한 비판 여론이 높은 가운데, 택배노동의 한 축인 물류센터 업무 역시 ‘죽음의 알바’로 불릴 정도로 많은 산재 사고를 낳고 있다. 택배노동자들이 가장 힘든 일로 꼽는 지점에서의 택배 분류 작업과 일의 성격이 비슷한 만큼 물류센터 알바를 하며 택배노동자의 격무를 짐작할 수 있었다.

_______

근로계약·안전교육도 없이 투입…밤샘노동에 휴식 30분뿐 이날 물류센터에는 서울·경기 각지에서 100여명의 알바생이 셔틀버스를 타고 모였다. 대부분은 20~30대였고 외국인도 더러 있었다. 직원 10여명이 알바생들을 상차·하차·분류 작업별로 나눠 배치했다. 저녁 8시부터 새벽 1시40분까지 진행된 1차 작업은 직원 1명과 아르바이트생 2명이 이천 물류센터로 보낼 물건을 20톤 트럭 4대에 올리는 일이었다. 한 명이 트럭 밖에서 레일로 물건을 밀어주면 두 명이 화물칸 안에 물건을 내려놓는 식이다. 길이 10m, 높이 2.5m쯤 되는 대형 화물칸에 의류, 쌀 포대, 모니터, 솥뚜껑, 자전거 타이어, 사과 상자 등 거의 모든 종류의 물건들이 하나둘 쌓였다. 어른 키만큼 상자를 쌓아 올리고, 그 위로는 상자를 던져 올려야 했다. 체력을 자신했지만 1시간 만에 무너졌다. 작업을 시작한 지 30분이 지나자 온몸에서 땀이 흘렀다. 1시간이 지나자 어깨 아래 모든 부위에서 통증이 느껴졌다. 3시간이 지난 뒤엔 팔다리가 온전히 움직이지 않았다. ‘똥짐’(부피가 크고 무거운 화물)을 나를 땐 ‘악’ 소리가 났다. 하마처럼 입을 벌리고 있는 화물칸 하나에 1300여개의 물건이 들어갔다. 작업 도중 높이 쌓은 상자들이 떨어지거나 롤러에 손가락이 끼이는 등 아찔한 상황이 벌어졌지만 “조심하라”는 직원의 주의가 있었을 뿐 작업은 멈출 수 없었다. 5시간40분 남짓한 시간 동안 세 명이 나른 상자는 5천여개다. 부지런히 움직인 덕에 새벽 2시까지 예정됐던 1차 작업을 20여분 일찍 마무리할 수 있었다. 힘껏 몸을 써야 하는 작업인데도 휴식은 턱없이 부족했다. 식사를 포함해 90분의 휴게시간을 보장해야 하지만 근무시간 10시간 반 동안 실제로 쉰 건 작업을 일찍 마쳐 얻은 20분과 30분의 식사시간뿐이었다. 화장실을 가거나 물을 마실 수는 있지만 마음 놓고 앉거나 쉴 수는 없다. 한 사람이 작업에서 빠지면 나머지 두 사람이 쏟아지는 물량을 감당해야 하기 때문이다. 함께 작업한 동료에게 “대체 언제 쉴 수 있는 거냐”고 묻자 “물건이 없거나 차를 바꿀 때 쉬면 된다”고 말했다. 트럭이 교체되는 데 걸리는 시간은 1분이 채 되지 않았다. 열악한 노동환경은 작업 시작 전부터 드러났다. 이날 한 인력업체 소속으로 알바를 했지만 근로계약서는 쓰지 않았다. 인력업체 담당자에게 문의하니 “작성할 필요 없이 현장 직원 안내를 받아 일하면 된다”는 무심한 답변이 돌아왔다. 마땅한 안전교육도 없었다. 화물이 떨어져 다치거나 트럭에 치이거나, 레일에 손가락이 끼일 위험이 상존하지만 안전과 관련한 교육은 없었다. 2018년 한 해에만 물류센터에서 상하차 작업을 하던 노동자 3명이 감전, 트럭 추돌 등으로 숨졌다. 담당 직원에게 들은 설명은 ‘일당은 11만1천원(최저임금 수준, 야간·연장 수당 포함)’, ‘중도 포기 시 임금 없음’이란 안내가 전부였다. 2018년 10월 정의당 청년·노동본부가 발표한 ‘상하차 물류센터 실태조사’ 결과를 보면, 응답자 가운데 사전 안내교육을 받은 경우는 6%에 그쳤다. 물류센터 레일 위에서 도시락을 먹자마자 새벽 2시30분 곧바로 2차 작업이 시작됐다. 경기도 파주에 있는 지점으로 보낼 물건을 트럭에 싣는 일이었다. 지역별 지점으로 물건을 보낸 뒤 하차가 완료되면 택배기사들은 ‘까대기’(간선 차량이 내려놓는 택배를 지역별로 분류하고 트럭에 실어 정리하는 업무)를 진행한다. 2차 작업은 1차와 같았지만 인원이 줄었다. “식사 뒤 도망친 아르바이트생이 있어 인력이 부족하다”고 했다. 홀로 작업을 하니 물건이 밀려 레일 밖으로 계속해서 떨어졌다. 직원은 뒤늦게 다른 아르바이트생을 불러들였다. 새벽 2시 반부터 4시간 동안 2명이서 나른 택배는 20톤 트럭 1.5대 분량(2천여개)이었다. 새벽 6시30분께 먼동이 터오자 작업은 마무리됐다. 화물칸을 가득 채운 트럭도 하나둘 센터를 떠나기 시작했다. 탈진한 얼굴의 알바생들은 터덜터덜 급여를 받는 곳으로 향했다. 다른 알바생에게 내일도 일을 나오는지 물었다. “내일도 나와야죠. 일할 곳이 없잖아요.” 일당 11만원을 움켜쥔 채 그는 무거운 발걸음을 옮겨 사라졌다. 글·사진 강재구 기자 j9@hani.co.kr

근로계약·안전교육도 없이 투입…밤샘노동에 휴식 30분뿐 이날 물류센터에는 서울·경기 각지에서 100여명의 알바생이 셔틀버스를 타고 모였다. 대부분은 20~30대였고 외국인도 더러 있었다. 직원 10여명이 알바생들을 상차·하차·분류 작업별로 나눠 배치했다. 저녁 8시부터 새벽 1시40분까지 진행된 1차 작업은 직원 1명과 아르바이트생 2명이 이천 물류센터로 보낼 물건을 20톤 트럭 4대에 올리는 일이었다. 한 명이 트럭 밖에서 레일로 물건을 밀어주면 두 명이 화물칸 안에 물건을 내려놓는 식이다. 길이 10m, 높이 2.5m쯤 되는 대형 화물칸에 의류, 쌀 포대, 모니터, 솥뚜껑, 자전거 타이어, 사과 상자 등 거의 모든 종류의 물건들이 하나둘 쌓였다. 어른 키만큼 상자를 쌓아 올리고, 그 위로는 상자를 던져 올려야 했다. 체력을 자신했지만 1시간 만에 무너졌다. 작업을 시작한 지 30분이 지나자 온몸에서 땀이 흘렀다. 1시간이 지나자 어깨 아래 모든 부위에서 통증이 느껴졌다. 3시간이 지난 뒤엔 팔다리가 온전히 움직이지 않았다. ‘똥짐’(부피가 크고 무거운 화물)을 나를 땐 ‘악’ 소리가 났다. 하마처럼 입을 벌리고 있는 화물칸 하나에 1300여개의 물건이 들어갔다. 작업 도중 높이 쌓은 상자들이 떨어지거나 롤러에 손가락이 끼이는 등 아찔한 상황이 벌어졌지만 “조심하라”는 직원의 주의가 있었을 뿐 작업은 멈출 수 없었다. 5시간40분 남짓한 시간 동안 세 명이 나른 상자는 5천여개다. 부지런히 움직인 덕에 새벽 2시까지 예정됐던 1차 작업을 20여분 일찍 마무리할 수 있었다. 힘껏 몸을 써야 하는 작업인데도 휴식은 턱없이 부족했다. 식사를 포함해 90분의 휴게시간을 보장해야 하지만 근무시간 10시간 반 동안 실제로 쉰 건 작업을 일찍 마쳐 얻은 20분과 30분의 식사시간뿐이었다. 화장실을 가거나 물을 마실 수는 있지만 마음 놓고 앉거나 쉴 수는 없다. 한 사람이 작업에서 빠지면 나머지 두 사람이 쏟아지는 물량을 감당해야 하기 때문이다. 함께 작업한 동료에게 “대체 언제 쉴 수 있는 거냐”고 묻자 “물건이 없거나 차를 바꿀 때 쉬면 된다”고 말했다. 트럭이 교체되는 데 걸리는 시간은 1분이 채 되지 않았다. 열악한 노동환경은 작업 시작 전부터 드러났다. 이날 한 인력업체 소속으로 알바를 했지만 근로계약서는 쓰지 않았다. 인력업체 담당자에게 문의하니 “작성할 필요 없이 현장 직원 안내를 받아 일하면 된다”는 무심한 답변이 돌아왔다. 마땅한 안전교육도 없었다. 화물이 떨어져 다치거나 트럭에 치이거나, 레일에 손가락이 끼일 위험이 상존하지만 안전과 관련한 교육은 없었다. 2018년 한 해에만 물류센터에서 상하차 작업을 하던 노동자 3명이 감전, 트럭 추돌 등으로 숨졌다. 담당 직원에게 들은 설명은 ‘일당은 11만1천원(최저임금 수준, 야간·연장 수당 포함)’, ‘중도 포기 시 임금 없음’이란 안내가 전부였다. 2018년 10월 정의당 청년·노동본부가 발표한 ‘상하차 물류센터 실태조사’ 결과를 보면, 응답자 가운데 사전 안내교육을 받은 경우는 6%에 그쳤다. 물류센터 레일 위에서 도시락을 먹자마자 새벽 2시30분 곧바로 2차 작업이 시작됐다. 경기도 파주에 있는 지점으로 보낼 물건을 트럭에 싣는 일이었다. 지역별 지점으로 물건을 보낸 뒤 하차가 완료되면 택배기사들은 ‘까대기’(간선 차량이 내려놓는 택배를 지역별로 분류하고 트럭에 실어 정리하는 업무)를 진행한다. 2차 작업은 1차와 같았지만 인원이 줄었다. “식사 뒤 도망친 아르바이트생이 있어 인력이 부족하다”고 했다. 홀로 작업을 하니 물건이 밀려 레일 밖으로 계속해서 떨어졌다. 직원은 뒤늦게 다른 아르바이트생을 불러들였다. 새벽 2시 반부터 4시간 동안 2명이서 나른 택배는 20톤 트럭 1.5대 분량(2천여개)이었다. 새벽 6시30분께 먼동이 터오자 작업은 마무리됐다. 화물칸을 가득 채운 트럭도 하나둘 센터를 떠나기 시작했다. 탈진한 얼굴의 알바생들은 터덜터덜 급여를 받는 곳으로 향했다. 다른 알바생에게 내일도 일을 나오는지 물었다. “내일도 나와야죠. 일할 곳이 없잖아요.” 일당 11만원을 움켜쥔 채 그는 무거운 발걸음을 옮겨 사라졌다. 글·사진 강재구 기자 j9@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[사설] 잇단 ‘택배 과로사’, 정부·업계 대책 너무 더디다 [사설] 잇단 ‘택배 과로사’, 정부·업계 대책 너무 더디다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1011/53_16024113829687_20201011501864.jpg)

![“박근혜보다 죄 큰데 윤석열 탄핵될지 더 불안…그러나” [영상] “박근혜보다 죄 큰데 윤석열 탄핵될지 더 불안…그러나” [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0201/17383957080479_20250201500431.webp)

![응원봉 불빛 8차선 350m 가득…“윤석열을 파면하라” [포토] 응원봉 불빛 8차선 350m 가득…“윤석열을 파면하라” [포토]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0201/20250201500486.webp)