2011년 몽골을 방문한 최아무개씨와 함께 찍은 사진을 들고 있는 발진냠씨. 월드비전 제공

“공부도 중요하지만 네 주변 사람들을 행복하게 해줄 수 있는 사람이 되는 게 더 중요하단다.”(2013년 10월 ‘한국 엄마’)

“요즘은 남을 사랑하는 것이 힘든 것 같아요. 사랑하는 사람에게도 나쁜 행동을 보이는 것 같고요. 하지만 저는 다른 사람을 사랑할래요. 많은 다른 사람과도 친구가 되고 싶어요.”(2013년 12월 ‘몽골 아들’)

‘한국 엄마’ 최아무개씨와 ‘몽골 아들’ 간볼드 발진냠(22)은 2천㎞ 떨어져 있었지만 항상 옆에 있는 듯 했다. 편지가 오고 가는데 두 달이 걸렸지만 두 사람은 일상의 경험과 고민을 담은 편지를 꾸준히 주고 받았다. 2010년부터 최씨는 한국의 봄과 가을을, 발진냠은 자신의 성장 과정과 몽골에서의 하루를 수십통의 편지로 나눴다. 항상 “우리 아들 잘 있었어?”로 시작하던 편지는 2014년 11월 멈췄다. 최씨의 연락이 갑자기 두절됐기 때문이다.

최씨는 2008년부터 월드비전을 통해 당시 9살이던 발진냠을 후원했다. 발진냠은 경찰인 아버지와, 가정주부인 엄마, 두 명의 동생과 함께 살았다. 몽골에서는 상대적으로 적은 경찰 공무원 월급으로 발진냠이 제대로 교육을 받고 생활하기 어려웠다고 한다. 최씨는 옷과 장난감, 돈을 계속해서 부쳤다. 2011년에는 직접 몽골을 찾아 발진냠과 만남을 가졌다. 발진냠의 집 근처 강가에서 캠핑을 하고, 시장에가서 옷도 사입으며 꿈 같은 이틀을 보냈다.

이후에도 계속되는 편지는 발진냠에게 위로가 되고, 가르침이 됐다. “엄마의 편지를 읽으면 힘이 나요. 슬플 때 엄마의 편지를 찾아서 읽었어요.” “아들아 나는 남을 사랑하는 것은 자기 자신으로부터 출발한다고 생각해”, “자기 자신을 사랑하지 않는 사람은 다른 사람을 사랑할 수 없지” 등의 조언이 담긴 엄마의 편지를 발진냠은 특히 좋아한다.

2014년 말부터 최씨와 연락이 끊겼지만, 발진냠의 한국에 대한 관심과 사랑은 계속됐다. ‘엄마’ 덕분이다. 2016년부터 한국어를 본격적으로 공부하기 시작했다. 발진냠은 “항상 한국 엄마와 편지를 주고받을 때부터 한국어를 배워야겠다고 생각했다. 제가 한국말을 알아듣지 못해 통역을 거쳐 소통하는 게 아쉬웠다”라고 말했다.

발진냠은 몽골의 대학교에서 국제관계학을 전공하고, 마침내 지난 2019년 인하대학교 한국언어문화학과 3학년으로 편입하며 ‘한국 엄마’의 나라에 왔다. “엄마가 늘 편지로 소개하고 자랑하던 한국어와 한국문화에 관심이 생겼어요. 편지에 한국 역사와 문화를 종종 써주셨는데, 읽으면서 자연스럽게 흥미가 생겼던 것 같아요.” 발진냠은 최씨의 가르침 대로 ‘주변 사람을 행복하게 해줄 수 있는’ 국제기구에서 일하는 것이 꿈이다.

발진냠은 따뜻하게 사랑으로 대해 줬던 한국 엄마를 다시 만나고 싶다. 그러나 6월 대학교를 졸업하고 10월이면 비자가 만료돼 몽골로 돌아가야 한다. “몽골로 돌아가기 전 꼭 엄마를 만나 은혜를 갚고 싶어요. 엄마와 엄마의 자녀인 ‘한국 형제’와 함께 야구장에 가는 게 소원입니다.”

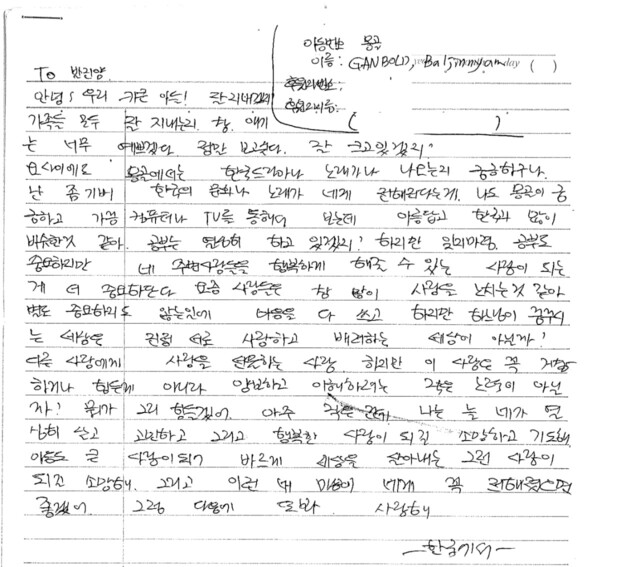

최씨가 발진냠에게 2013년 10월 보낸 편지. 월드비전 제공

채윤태 기자

chai@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 검찰, ‘타지마할 외유성 출장’ 의혹 김정숙 여사 무혐의 [속보] 검찰, ‘타지마할 외유성 출장’ 의혹 김정숙 여사 무혐의](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0619/53_17187607955788_20240619500973.webp)