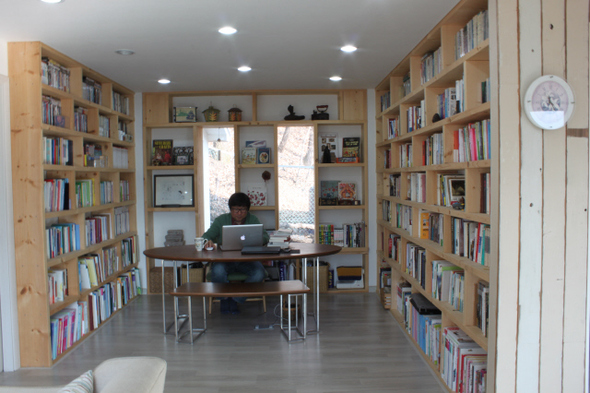

양평 산수유마을 첫 집 2층에는 다락방처럼 마련된 도서관이 있다. 낮게 파인 책 보는 자리를 뻐꾸기 창으로 들어오는 햇살이 비춘다.

[매거진 esc] 살고 싶은 집

위압적인 거실 서재 줄이고 계단 등 틈새 공간을 책장으로 활용한 집 3곳

위압적인 거실 서재 줄이고 계단 등 틈새 공간을 책장으로 활용한 집 3곳

책이 있을 곳은 어디일까. 몇년 전부터 ‘거실을 서재로 꾸미기’가 유행처럼 번지면서 책이 서재를 벗어나 거실로 나왔더니 어찌된 일인지 쉴 자리가 부족해 보인다. 집집마다 가족마다 머물고 싶은 자리가 다른데 거대한 책장이 그 자리를 차지한 격이다. 집안 곳곳 사는 이에게 틈새를 내주는 서재, 개성을 담은 책장을 갖춘 집 3곳을 찾아봤다.

양평 산수유마을 주택

경기도 양평군 산수유마을로 들어서는 첫번째 집은 올해 3월 출판사를 운영하는 주인이 집들이를 마친 곳이다. 책이 많은 집주인은 오래전부터 바닥에서 천장까지 넓고도 높은 서가가 있는 집이 참 부러웠다. 집을 지은 건축가 김창균씨는 책이 너무 많으면 위압적이라고 생각했다. 서재가 곳곳에 흩뿌려져 있는 느낌이었으면, 구석구석 숨어 있으면 좋겠다고 생각했다. 집주인은 땅을 정해놓고 마을의 잔잔한 모습이 좋아 주변을 거스르지 않는 집을 지어달라고 부탁했다. 건축가는 땅을 보러 갔다가 “이 집은 느리게 살아도 좋은 집”이라며 군데군데 책을 보며 쉬거나 기댈 곳이 있는 집을 계획했다. 1년 정도 머리를 맞댄 끝에 다락까지 합쳐 148㎡ 넓이의 집이 지어졌다.

산수유마을 첫 집에 들어와 현관을 지나면 거실과 식당, 안방으로 가는 길을 만나게 된다. 거실창과 마주 보고 큰 책장이 서 있다. 집주인이 ‘작은 도서관’이라고 부르는 이곳은 온 가족이 함께 읽을 만한 책들, 손님들에게 권하고 싶은 책들을 꽂아두었다. 작은 도서관에 들르는 사람들은 보고 싶은 책을 찾아 책장을 등지고 거실창을 바라보며 책을 읽는다. 눈에 보이는 서재만 있는 게 아니다. 2층으로 올라가는 계단 뒤에는 숨어 있는 서재도 있다. 이곳에는 한 면은 책장, 다른 한쪽은 청소기 같은 짐을 넣을 수 있는 수납공간이 있어서 책장 반 창고 반으로 쓰고 있다.

양평 산수유마을 주택

경기도 양평군 산수유마을로 들어서는 첫번째 집은 올해 3월 출판사를 운영하는 주인이 집들이를 마친 곳이다. 책이 많은 집주인은 오래전부터 바닥에서 천장까지 넓고도 높은 서가가 있는 집이 참 부러웠다. 집을 지은 건축가 김창균씨는 책이 너무 많으면 위압적이라고 생각했다. 서재가 곳곳에 흩뿌려져 있는 느낌이었으면, 구석구석 숨어 있으면 좋겠다고 생각했다. 집주인은 땅을 정해놓고 마을의 잔잔한 모습이 좋아 주변을 거스르지 않는 집을 지어달라고 부탁했다. 건축가는 땅을 보러 갔다가 “이 집은 느리게 살아도 좋은 집”이라며 군데군데 책을 보며 쉬거나 기댈 곳이 있는 집을 계획했다. 1년 정도 머리를 맞댄 끝에 다락까지 합쳐 148㎡ 넓이의 집이 지어졌다.

산수유마을 첫 집에 들어와 현관을 지나면 거실과 식당, 안방으로 가는 길을 만나게 된다. 거실창과 마주 보고 큰 책장이 서 있다. 집주인이 ‘작은 도서관’이라고 부르는 이곳은 온 가족이 함께 읽을 만한 책들, 손님들에게 권하고 싶은 책들을 꽂아두었다. 작은 도서관에 들르는 사람들은 보고 싶은 책을 찾아 책장을 등지고 거실창을 바라보며 책을 읽는다. 눈에 보이는 서재만 있는 게 아니다. 2층으로 올라가는 계단 뒤에는 숨어 있는 서재도 있다. 이곳에는 한 면은 책장, 다른 한쪽은 청소기 같은 짐을 넣을 수 있는 수납공간이 있어서 책장 반 창고 반으로 쓰고 있다.

2층 계단을 오르면 주인 부부가 가장 좋아하는 공간인 다락 도서관이 있다. 오랜 세월 출판사를 경영하며 소중히 모아온 귀한 책과 자료들을 모두 여기에 꽂아두었다. 서재에 앉으면 마을 앞쪽 논밭과 건너편 추읍산 봉우리가 내다보인다. 주인은 밖이 훤히 보이는 창을 원했다. 건축가는 지붕창을 밖으로 튀어나오게 해서 창을 만들고 ‘뻐꾸기 창’이라고 불렀다. 뻐꾸기 창으로 들어오는 햇살을 받으며 가족들은 서재에 둘러앉는다. 서재는 일식집처럼 한가운데 바닥을 파서 책상을 놓은 덕에 바닥에 앉아도 다리를 펼 수 있다.

계단에도 통로에도 서 있는 책장들

2층 계단을 오르면 주인 부부가 가장 좋아하는 공간인 다락 도서관이 있다. 오랜 세월 출판사를 경영하며 소중히 모아온 귀한 책과 자료들을 모두 여기에 꽂아두었다. 서재에 앉으면 마을 앞쪽 논밭과 건너편 추읍산 봉우리가 내다보인다. 주인은 밖이 훤히 보이는 창을 원했다. 건축가는 지붕창을 밖으로 튀어나오게 해서 창을 만들고 ‘뻐꾸기 창’이라고 불렀다. 뻐꾸기 창으로 들어오는 햇살을 받으며 가족들은 서재에 둘러앉는다. 서재는 일식집처럼 한가운데 바닥을 파서 책상을 놓은 덕에 바닥에 앉아도 다리를 펼 수 있다.

계단에도 통로에도 서 있는 책장들

읽고 싶은 장소에서 편하게

책 읽을 수 있도록 흩뿌려 놓았다

다락도, 창턱도 도서관이 된다 서재에서 아들방으로 가는 통로에도 책장이 서 있다. 이곳에는 가벼운 읽을거리를 놓아두었다. 집은 도서관이 아니다. 한곳에서 정숙하게 책을 읽어야 할 이유는 없다. 읽고 싶은 장소에서 편하게 책을 읽을 수 있도록 하는 것이 서재를 흩뿌리는 이유다. 다락방이 있는 아들방에는 큰 책장 옆에 사다리가 놓여 있다. 좋아하는 책을 가지고 다락으로 올라가서 읽을 수도 있고, 창턱에 앉을 수도 있겠다. 집주인 김경수(49)씨는 “집 안 어디서나 잠깐 틈이 있는 곳이면 책을 볼 수 있도록 꾸미고 싶었다”고 했다. 집안 곳곳 책자리를 마련한 주인은 책벌레다. 김씨는 “책은 아직도 모으는 중이다. 잘 빌려주지도 않는다. 평소 잘 안 보던 책도 없어지면 빈자리가 눈에 확 들어오더라”고 했다.

용인 ‘책의 집’

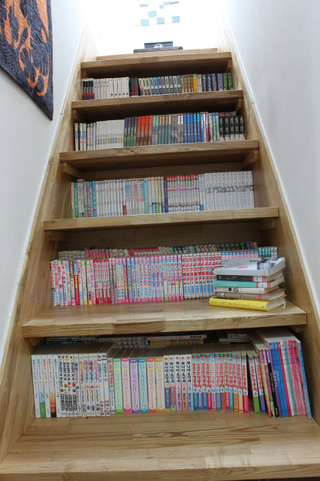

경기도 용인 ‘언덕 위의 하얀 집’에도 소문난 책벌레가 산다. 박인하(42) 청강문화산업대 교수는 넘쳐나는 책들이 제자리를 찾는 집을 계획했다. 이 집은 우선 거실 한켠에 열린 서재가 있다. 2층으로 올라가는 한쪽 벽에는 7m 높이의 서가가 있다. 2층에서 다락으로 올라가는 계단은 책장으로 만들었다. 책을 밟고 계단을 오르는 셈이다. 건축회사 홈포인트코리아는 곳곳에 서가를 품은 집을 짓고 ‘책의 집’이라고 이름붙였다.

용인 ‘책의 집’

경기도 용인 ‘언덕 위의 하얀 집’에도 소문난 책벌레가 산다. 박인하(42) 청강문화산업대 교수는 넘쳐나는 책들이 제자리를 찾는 집을 계획했다. 이 집은 우선 거실 한켠에 열린 서재가 있다. 2층으로 올라가는 한쪽 벽에는 7m 높이의 서가가 있다. 2층에서 다락으로 올라가는 계단은 책장으로 만들었다. 책을 밟고 계단을 오르는 셈이다. 건축회사 홈포인트코리아는 곳곳에 서가를 품은 집을 짓고 ‘책의 집’이라고 이름붙였다.

박인하씨 가족은 새로 짓기 전에도 오랫동안 이 자리에서 살았다. 오래된 주택이 자꾸 무너져가는 기색을 보이자 아예 헐고 책을 위한 집을 새로 짓기를 계획했다. “따로 또 같이, 가족들이 각자 자기 공간에 들어가면 분리될 수도 있고, 다른 한편으로는 같이 생활할 수 있는 공간이 있는 집이었으면 했다”는 박씨 가족은 1층은 열린 서재, 주방, 넓은 식탁으로 함께 하는 공간으로 삼았다. 2층엔 안방과 아이들 방, 두 딸이 잠만 자는 침실이 있다. 지은 지 1년쯤 되었다는데 이 집의 나이를 짐작하기 쉽지 않다. 커튼 하나 없는, 넓고 깨끗한 남쪽 창으로 들어오는 햇살이 빛바랜 듯 오래된 가구를 비춘다. 안방에는 일본에 살 때 샀던, 50년은 더 된 오랜 일본식 옷장이, 거실 한켠에는 부인 채송화씨 할머니가 물려주신 옛날 인두가 놓여 있다. 주방 앞에 있는 커다란 12인용 식탁은 새로 맞췄다는데 오래된 나무를 이은 듯 낡은 느낌이다.

박인하씨 가족은 새로 짓기 전에도 오랫동안 이 자리에서 살았다. 오래된 주택이 자꾸 무너져가는 기색을 보이자 아예 헐고 책을 위한 집을 새로 짓기를 계획했다. “따로 또 같이, 가족들이 각자 자기 공간에 들어가면 분리될 수도 있고, 다른 한편으로는 같이 생활할 수 있는 공간이 있는 집이었으면 했다”는 박씨 가족은 1층은 열린 서재, 주방, 넓은 식탁으로 함께 하는 공간으로 삼았다. 2층엔 안방과 아이들 방, 두 딸이 잠만 자는 침실이 있다. 지은 지 1년쯤 되었다는데 이 집의 나이를 짐작하기 쉽지 않다. 커튼 하나 없는, 넓고 깨끗한 남쪽 창으로 들어오는 햇살이 빛바랜 듯 오래된 가구를 비춘다. 안방에는 일본에 살 때 샀던, 50년은 더 된 오랜 일본식 옷장이, 거실 한켠에는 부인 채송화씨 할머니가 물려주신 옛날 인두가 놓여 있다. 주방 앞에 있는 커다란 12인용 식탁은 새로 맞췄다는데 오래된 나무를 이은 듯 낡은 느낌이다.

책도 마찬가지다. 주인이 부지런히 닦고 매만진 듯 깨끗하고 정갈하게 꽂혀 있지만 책표지를 들여다보면 옛날 책이 수두룩하다. 만화평론을 하는 박인하씨는 만화 애호가들이 침 흘릴 만한 책들을 잔뜩 갖고 있었다. “시중에 1980년대 만화가 남아 있질 않아요. 김동화 작가의 <아카시아>는 지금은 찾아보기 어려운 귀한 책일걸요. 같은 작가의 <목마의 시>는 제가 중학교 2학년 때 보던 책인데 오래 싸들고 다녔죠.” “우리나라에서 만화는 한번 나오면 그걸로 끝이고 곧 없어져 버리기 때문에 누군가 싸짊어지고 다닐 수밖에 없다”는 박인하씨는 고우영 <삼국지>, 강경옥 <이 카드입니까> 등은 만화방을 돌며 모으기도 했다. 그래도 부족하다. 애들 책, 어른 책 일상적으로 볼 수 있는 책들을 함께 모은 1층 서재 맨 위칸에는 1977년에 나온 동화 <엄마 거위의 노래>와 1954년 일본에서 나온 <알프스의 형제>가 나란히 누워 있었다. “옛날 책에만 있는 낭만 같은 게 있어요. 책은 기억을 남기고 과거와 지금을 이어주잖아요. 기억이 담긴 집을 만들었으면 해요.”

책도 마찬가지다. 주인이 부지런히 닦고 매만진 듯 깨끗하고 정갈하게 꽂혀 있지만 책표지를 들여다보면 옛날 책이 수두룩하다. 만화평론을 하는 박인하씨는 만화 애호가들이 침 흘릴 만한 책들을 잔뜩 갖고 있었다. “시중에 1980년대 만화가 남아 있질 않아요. 김동화 작가의 <아카시아>는 지금은 찾아보기 어려운 귀한 책일걸요. 같은 작가의 <목마의 시>는 제가 중학교 2학년 때 보던 책인데 오래 싸들고 다녔죠.” “우리나라에서 만화는 한번 나오면 그걸로 끝이고 곧 없어져 버리기 때문에 누군가 싸짊어지고 다닐 수밖에 없다”는 박인하씨는 고우영 <삼국지>, 강경옥 <이 카드입니까> 등은 만화방을 돌며 모으기도 했다. 그래도 부족하다. 애들 책, 어른 책 일상적으로 볼 수 있는 책들을 함께 모은 1층 서재 맨 위칸에는 1977년에 나온 동화 <엄마 거위의 노래>와 1954년 일본에서 나온 <알프스의 형제>가 나란히 누워 있었다. “옛날 책에만 있는 낭만 같은 게 있어요. 책은 기억을 남기고 과거와 지금을 이어주잖아요. 기억이 담긴 집을 만들었으면 해요.”

울산 아파트 ‘평상형 서재’

아파트에는 대안이 없을까. 경상남도 울산시에서 고등학교 국어교사로 일하는 손규상(36)씨는 12월1일 새 아파트로 이사를 했다. “책이 너무 많아서 어디에 어떻게 놓을까가 가장 큰 고민이었다. 예전 집에서 거실에 티브이를 치우고 책을 뱅 둘렀더니 집이 너무 무거워졌다”고 했다. 무거워진 거실을 어떻게 할까. 손규상씨 집을 개조한 하우스스타일 김주원 대표는 “거실을 서재로 할 때 보통 거실 가운데 큰 테이블을 놓고 한쪽 벽에 책장을 꽉 채운다, 안락하지 않고 책을 늘 마주 보고 살아야 한다는 부담이 있다. 이 집에선 책을 등 뒤에 두고 싶었다”고 했다. 그래서 거실에 큰 평상을 만들었다. 평상 위엔 여행책이나 잡지처럼 가벼운 읽을거리가 꽂힌 낮은 책장을 두었다. 가족들은 각자 좋아하는 책 한권씩을 들고 평상에 걸터앉기도 하고 주방 식탁에 앉기도 한다. 김주원 대표는 “부엌 탁자와 서재를 연결해서 식탁이 서재 역할을 하도록 했다. 책을 보는 다양한 자세를 수용할 수 있는 방법이라고 생각했다”고 했다.

울산 아파트 ‘평상형 서재’

아파트에는 대안이 없을까. 경상남도 울산시에서 고등학교 국어교사로 일하는 손규상(36)씨는 12월1일 새 아파트로 이사를 했다. “책이 너무 많아서 어디에 어떻게 놓을까가 가장 큰 고민이었다. 예전 집에서 거실에 티브이를 치우고 책을 뱅 둘렀더니 집이 너무 무거워졌다”고 했다. 무거워진 거실을 어떻게 할까. 손규상씨 집을 개조한 하우스스타일 김주원 대표는 “거실을 서재로 할 때 보통 거실 가운데 큰 테이블을 놓고 한쪽 벽에 책장을 꽉 채운다, 안락하지 않고 책을 늘 마주 보고 살아야 한다는 부담이 있다. 이 집에선 책을 등 뒤에 두고 싶었다”고 했다. 그래서 거실에 큰 평상을 만들었다. 평상 위엔 여행책이나 잡지처럼 가벼운 읽을거리가 꽂힌 낮은 책장을 두었다. 가족들은 각자 좋아하는 책 한권씩을 들고 평상에 걸터앉기도 하고 주방 식탁에 앉기도 한다. 김주원 대표는 “부엌 탁자와 서재를 연결해서 식탁이 서재 역할을 하도록 했다. 책을 보는 다양한 자세를 수용할 수 있는 방법이라고 생각했다”고 했다.

가족은 자기 방에서는 각자 좋아하는 책장을 가진다. 2살 딸아이 방에는 다락 침대를 만들고 아이가 들어가서 놀 수 있는 숨은 공간을 만들었다. 아이가 숨을 수 있도록 아이의 작은 책장이 침대를 막아섰다. 5000권 넘는 책이 꽉 채운 서재는 손규상씨가 공부하는 방이다. 부인은 화장대 밑에 작은 책장을 두어 좋아하는 책을 꽂아뒀다.

서재를 나온 책은 누워서도, 지나가면서도 읽힌다. 집이 서재를 포용하는 자세가 다양해지고 있다.

글 남은주 기자 mifoco@hani.co.kr

사진 진효숙 작가, 하우스스타일, 홈포인트코리아 제공

가족은 자기 방에서는 각자 좋아하는 책장을 가진다. 2살 딸아이 방에는 다락 침대를 만들고 아이가 들어가서 놀 수 있는 숨은 공간을 만들었다. 아이가 숨을 수 있도록 아이의 작은 책장이 침대를 막아섰다. 5000권 넘는 책이 꽉 채운 서재는 손규상씨가 공부하는 방이다. 부인은 화장대 밑에 작은 책장을 두어 좋아하는 책을 꽂아뒀다.

서재를 나온 책은 누워서도, 지나가면서도 읽힌다. 집이 서재를 포용하는 자세가 다양해지고 있다.

글 남은주 기자 mifoco@hani.co.kr

사진 진효숙 작가, 하우스스타일, 홈포인트코리아 제공

거실로 들어오면 보이는 작은 도서관.

아들방의 책장과 다락으로 올라가는 사다리

읽고 싶은 장소에서 편하게

책 읽을 수 있도록 흩뿌려 놓았다

다락도, 창턱도 도서관이 된다 서재에서 아들방으로 가는 통로에도 책장이 서 있다. 이곳에는 가벼운 읽을거리를 놓아두었다. 집은 도서관이 아니다. 한곳에서 정숙하게 책을 읽어야 할 이유는 없다. 읽고 싶은 장소에서 편하게 책을 읽을 수 있도록 하는 것이 서재를 흩뿌리는 이유다. 다락방이 있는 아들방에는 큰 책장 옆에 사다리가 놓여 있다. 좋아하는 책을 가지고 다락으로 올라가서 읽을 수도 있고, 창턱에 앉을 수도 있겠다. 집주인 김경수(49)씨는 “집 안 어디서나 잠깐 틈이 있는 곳이면 책을 볼 수 있도록 꾸미고 싶었다”고 했다. 집안 곳곳 책자리를 마련한 주인은 책벌레다. 김씨는 “책은 아직도 모으는 중이다. 잘 빌려주지도 않는다. 평소 잘 안 보던 책도 없어지면 빈자리가 눈에 확 들어오더라”고 했다.

통로에도 책장이 설치되어 있다.

밖에서 보는 산수유마을 첫 집의 모습.

1층 거실에 있는 ‘열린 서재’

용인 ‘책의 집’에 설치된 계단 책장.

울산 아파트에는 거실 책장에 커다란 평상과 소파를 두어 가족들이 곳곳에 걸터앉아 책을 읽을 수 있다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[ESC] 문방구, 오락실 채웠던 그 많던 아이들은 어디로 갔을까? [ESC] 문방구, 오락실 채웠던 그 많던 아이들은 어디로 갔을까?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/112/imgdb/original/2020/1105/20201105500158.jpg)

![[ESC] 사랑·섹스…‘초딩’이라고 무시하지 마세요 [ESC] 사랑·섹스…‘초딩’이라고 무시하지 마세요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/resize/2017/1123/00500858_20171123.webp)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)