[하늘이 감춘 땅] 대구 팔공산 오도암

신라 원효가 6년간 머물며 깨달음 얻은 곳

흔적조차 희미했던 천년 고찰 10년전 복원

길(道)은 없었습니다. 팔공산 청운대 아래 오도암으로 통하는 길은 없었습니다.

정상 부근은 공군부대가 점령해 등산로로 통하는 길은 막혀 있었습니다.

그러나 늘 길은 없는 데서 열립니다. 경북 군위 부계면 팔공산 기슭 개인농장으로 들어갔습니다. 외부 침입자를 아래 위로 훑어보던 농장주는 차를 그곳에 주차시키고 가도록 배려해주었습니다. 그래서 그 농장을 관통해 산을 올랐습니다. 숲 속에 들어가기 전에 기슭에서 아래를 내려다보니 온 산하가 파도처럼 밀려왔습니다. 반대로 산 정상 쪽으로 보니 비로봉 청운대의 두 암벽 봉오리가 하늘을 떠받치고 있었습니다.

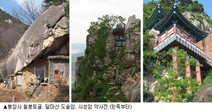

인적이 없는 계곡은 선녀를 위해 남겨둔 것일까요. 백옥 같은 너럭바위는 선녀의 옷을 널기에 그만이었습니다. 계곡 너머 산에 오르길 40분. 막다른 길인가 싶더니 왼쪽에 천길 절벽이 가로막고 서 있었습니다. 비로봉 인근 청운대였습니다. 기암절벽 아래 지어진 토담집 하나와 천막법당이 지상에선 볼 수 없는 듯한 속의 풍경이었습니다. 오도암이었습니다. 오도(悟道)암은 해동성자 원효가 깨달음을 얻은 곳입니다. 해발 1050미터 청운대 정상 부근엔 원효가 6년간 수도했던 서당굴이 있다고 합니다. 서당은 원효의 다른 이름입니다. 사람은커녕 다람쥐도 오르기 어려운 곳입니다. 거기에 있는 10여명이 앉을 만한 공간의 굴엔 마실 수 있는 샘물까지 있다고 합니다. 그 서당굴에선 원효보다 22년 연상인 김유신 장군이 수도하기도 했다고 전합니다.

객이 찾아온다는 소리에 자취 감춰버린 수도승

길(道)은 없었습니다. 팔공산 청운대 아래 오도암으로 통하는 길은 없었습니다.

정상 부근은 공군부대가 점령해 등산로로 통하는 길은 막혀 있었습니다.

그러나 늘 길은 없는 데서 열립니다. 경북 군위 부계면 팔공산 기슭 개인농장으로 들어갔습니다. 외부 침입자를 아래 위로 훑어보던 농장주는 차를 그곳에 주차시키고 가도록 배려해주었습니다. 그래서 그 농장을 관통해 산을 올랐습니다. 숲 속에 들어가기 전에 기슭에서 아래를 내려다보니 온 산하가 파도처럼 밀려왔습니다. 반대로 산 정상 쪽으로 보니 비로봉 청운대의 두 암벽 봉오리가 하늘을 떠받치고 있었습니다.

인적이 없는 계곡은 선녀를 위해 남겨둔 것일까요. 백옥 같은 너럭바위는 선녀의 옷을 널기에 그만이었습니다. 계곡 너머 산에 오르길 40분. 막다른 길인가 싶더니 왼쪽에 천길 절벽이 가로막고 서 있었습니다. 비로봉 인근 청운대였습니다. 기암절벽 아래 지어진 토담집 하나와 천막법당이 지상에선 볼 수 없는 듯한 속의 풍경이었습니다. 오도암이었습니다. 오도(悟道)암은 해동성자 원효가 깨달음을 얻은 곳입니다. 해발 1050미터 청운대 정상 부근엔 원효가 6년간 수도했던 서당굴이 있다고 합니다. 서당은 원효의 다른 이름입니다. 사람은커녕 다람쥐도 오르기 어려운 곳입니다. 거기에 있는 10여명이 앉을 만한 공간의 굴엔 마실 수 있는 샘물까지 있다고 합니다. 그 서당굴에선 원효보다 22년 연상인 김유신 장군이 수도하기도 했다고 전합니다.

객이 찾아온다는 소리에 자취 감춰버린 수도승

암자엔 인기척이 없었습니다. 불러도 대답이 없었습니다. 오도암 주인 금모 스님에게 전화를 하고 왔지만, 아무도 없었습니다. 금모 스님은 팔공산 운부암 선원을 책임진 선원장이어서 운부암으로 가 있고 다른 선승이 오도암에서 수행 중인데, 객이 온다는 소문을 듣고 자취를 감춰버린 것입니다. 한창 공부하는 중엔 부모상을 당해도 하산하거나 사람을 만나지 않는 것이 수도승의 길이니 어찌 세간의 도리로만 서운하다 할 것입니까.

수도승 대신 객을 반기는 이가 있었습니다. 독사 한 마리였습니다. 암자를 지키고 있던 독사 한 마리가 고개를 내밀었습니다. 그러다가 외부인을 보고 놀랐는지 천막 법당 안으로 몸을 숨겼습니다. 독사를 따라 천막 법당 안으로 들어가 보니, 약사여래불상이 모셔져 있었습니다. 짧은 목, 뭉툭한 코가 투박하기 그지없는 불상입니다.

암주가 써놓은 공고문 따라 밥 해먹고 설거지

암자엔 인기척이 없었습니다. 불러도 대답이 없었습니다. 오도암 주인 금모 스님에게 전화를 하고 왔지만, 아무도 없었습니다. 금모 스님은 팔공산 운부암 선원을 책임진 선원장이어서 운부암으로 가 있고 다른 선승이 오도암에서 수행 중인데, 객이 온다는 소문을 듣고 자취를 감춰버린 것입니다. 한창 공부하는 중엔 부모상을 당해도 하산하거나 사람을 만나지 않는 것이 수도승의 길이니 어찌 세간의 도리로만 서운하다 할 것입니까.

수도승 대신 객을 반기는 이가 있었습니다. 독사 한 마리였습니다. 암자를 지키고 있던 독사 한 마리가 고개를 내밀었습니다. 그러다가 외부인을 보고 놀랐는지 천막 법당 안으로 몸을 숨겼습니다. 독사를 따라 천막 법당 안으로 들어가 보니, 약사여래불상이 모셔져 있었습니다. 짧은 목, 뭉툭한 코가 투박하기 그지없는 불상입니다.

암주가 써놓은 공고문 따라 밥 해먹고 설거지

토담집 문을 열고 들어가 보니 공양간입니다. 무엇하나 흐트러짐 없이 정돈된 공양간 살림살이에서 수도승의 마음 살림살이가 배어 있습니다. 공양간 벽에 오도암주가 쓴 공고문이 붙어 있습니다.

공고

1.모든 물품 아끼기.

1.땔감 때는 만큼 최소한 해놓기.

1.법당, 도량 정리정돈 청소하기.

1.해우소 깔끔하게 청소하기.

1.똥 8할 차면 텃밭에 구덩이 파고 묻거나 적당한 장소에 묻기.

싫으시면 지금 바로 下山하실 것.

점심 때가 지나 배가 고파왔습니다. 이 공고의 뜻을 따르면서 공양간에서 밥을 했습니다. 밥은 아주 맛있게 되었습니다. 텃밭의 상추를 뜯어 된장에 싸먹는 맛이 천하일품이었습니다. 암주의 공고에 따라 정갈하게 설거지와 정리정돈까지 마치고 공양간 위로 다락방처럼 연결된 2층으로 올라가 보았습니다. 2층은 두어평 남짓에 불과한 마루바닥이었는데, 통유리로 돼 있어서 마당과 멀리 산하가 내다보였습니다. 그 가운데 좌복이 놓여있었습니다. 좌복에 앉아 좌선을 하면 절로 금선(부처)임을 확철대오할 것 같았습니다. 조그만 암자에서 선실을 마련한 스님의 안목이 부러웠습니다. 순수 만든 작은 흙집 하나에도 짓는 이의 안목이 그대로 배어 있습니다.

차까지 한 잔 마시고 나니, 암주 금모 스님이 모습을 나타냈습니다. 뒤늦게 소식을 듣고 운부암에서 오도암까지 두 시간 넘게 차를 타고 산길을 걸어 온 것입니다. 그의 손엔 객이 점심을 걸렀으리라 여긴 그의 배려가 담긴 빵 봉지가 들려 있었습니다.

예전에 한 수도승이 만행을 하다가 깊은 산속 암자에 홀로 수행중인 도반을 찾아갔는데, 도반이 잠시 밖에 나갔다 온다더니 3~4시간이 지나서야 애호박 하나를 손에 들고 돌아왔다고 합니다. 멀리서 온 도반에게 아무것도 해줄 게 없던 산승이 도반에게 끓여줄 된장국에 넣을 호박 한 개를 구하기 위해 몇 시간 걸쳐 산을 하산했다가 올라온 것입니다. 세간과 동떨어진 이곳에선 그런 자비와 배려와 정성의 마음이 곧 밥이요, 반찬입니다.

토담집 문을 열고 들어가 보니 공양간입니다. 무엇하나 흐트러짐 없이 정돈된 공양간 살림살이에서 수도승의 마음 살림살이가 배어 있습니다. 공양간 벽에 오도암주가 쓴 공고문이 붙어 있습니다.

공고

1.모든 물품 아끼기.

1.땔감 때는 만큼 최소한 해놓기.

1.법당, 도량 정리정돈 청소하기.

1.해우소 깔끔하게 청소하기.

1.똥 8할 차면 텃밭에 구덩이 파고 묻거나 적당한 장소에 묻기.

싫으시면 지금 바로 下山하실 것.

점심 때가 지나 배가 고파왔습니다. 이 공고의 뜻을 따르면서 공양간에서 밥을 했습니다. 밥은 아주 맛있게 되었습니다. 텃밭의 상추를 뜯어 된장에 싸먹는 맛이 천하일품이었습니다. 암주의 공고에 따라 정갈하게 설거지와 정리정돈까지 마치고 공양간 위로 다락방처럼 연결된 2층으로 올라가 보았습니다. 2층은 두어평 남짓에 불과한 마루바닥이었는데, 통유리로 돼 있어서 마당과 멀리 산하가 내다보였습니다. 그 가운데 좌복이 놓여있었습니다. 좌복에 앉아 좌선을 하면 절로 금선(부처)임을 확철대오할 것 같았습니다. 조그만 암자에서 선실을 마련한 스님의 안목이 부러웠습니다. 순수 만든 작은 흙집 하나에도 짓는 이의 안목이 그대로 배어 있습니다.

차까지 한 잔 마시고 나니, 암주 금모 스님이 모습을 나타냈습니다. 뒤늦게 소식을 듣고 운부암에서 오도암까지 두 시간 넘게 차를 타고 산길을 걸어 온 것입니다. 그의 손엔 객이 점심을 걸렀으리라 여긴 그의 배려가 담긴 빵 봉지가 들려 있었습니다.

예전에 한 수도승이 만행을 하다가 깊은 산속 암자에 홀로 수행중인 도반을 찾아갔는데, 도반이 잠시 밖에 나갔다 온다더니 3~4시간이 지나서야 애호박 하나를 손에 들고 돌아왔다고 합니다. 멀리서 온 도반에게 아무것도 해줄 게 없던 산승이 도반에게 끓여줄 된장국에 넣을 호박 한 개를 구하기 위해 몇 시간 걸쳐 산을 하산했다가 올라온 것입니다. 세간과 동떨어진 이곳에선 그런 자비와 배려와 정성의 마음이 곧 밥이요, 반찬입니다.

팔공산 기운이 한데 모인 곳 달려와보니 바로 ‘오도암’

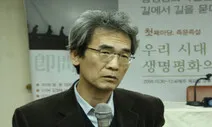

오도암도 그의 정성이 없었다면 이만큼이나마 복원될 수 없었습니다. 금모 스님은 30대 후반에 이미 팔공산 동화사 금당선원의 선원장을 지낼 만큼 일찍부터 선지를 드러낸 수좌입니다. 그가 수도암에서 수도할 때는 거의 잠을 자지 않고 참선하면서 코피가 터지고 항문에서 끝없이 피가 흘러 죽음 직전에 이르기도 했습니다. 그렇게 목숨을 건 정진으로 그는 식(識)이 맑아져 수십리 밖에서 누가 절에 오는 것이 보이는 신통을 지니게 되었습니다. 그런 경계가 열심히 공부하는 과정에서 나타나는 것이긴 하지만, 그런 신통에 빠지면 공부를 망치게 된다는 게 선가의 정설입니다. 그래서 그는 고요함에 빠지지 않고, 좀더 시끄러운 곳에서 부딪치며 공부를 하기 위해 대찰인 해인사로 가서 두 철을 지내면서 정진을 했습니다. 그 때까지만 해도 거의 잠을 자지 않고 정진할 때였습니다. 그런 그가 30대 후반에 동화사 선원장을 맡았습니다. 그는 '남진제 북송담'(남쪽엔 진제 선사, 북쪽엔 송담 선사)로 불리는 진제 스님으로 부터 법호를 받은 최초의 인물입니다. 법호는 스승이 깨달음을 인가하면서 내리는 것입니다.

일타 스님이 “일주일만 살아보고 죽고 싶다”던 곳

팔공산 기운이 한데 모인 곳 달려와보니 바로 ‘오도암’

오도암도 그의 정성이 없었다면 이만큼이나마 복원될 수 없었습니다. 금모 스님은 30대 후반에 이미 팔공산 동화사 금당선원의 선원장을 지낼 만큼 일찍부터 선지를 드러낸 수좌입니다. 그가 수도암에서 수도할 때는 거의 잠을 자지 않고 참선하면서 코피가 터지고 항문에서 끝없이 피가 흘러 죽음 직전에 이르기도 했습니다. 그렇게 목숨을 건 정진으로 그는 식(識)이 맑아져 수십리 밖에서 누가 절에 오는 것이 보이는 신통을 지니게 되었습니다. 그런 경계가 열심히 공부하는 과정에서 나타나는 것이긴 하지만, 그런 신통에 빠지면 공부를 망치게 된다는 게 선가의 정설입니다. 그래서 그는 고요함에 빠지지 않고, 좀더 시끄러운 곳에서 부딪치며 공부를 하기 위해 대찰인 해인사로 가서 두 철을 지내면서 정진을 했습니다. 그 때까지만 해도 거의 잠을 자지 않고 정진할 때였습니다. 그런 그가 30대 후반에 동화사 선원장을 맡았습니다. 그는 '남진제 북송담'(남쪽엔 진제 선사, 북쪽엔 송담 선사)로 불리는 진제 스님으로 부터 법호를 받은 최초의 인물입니다. 법호는 스승이 깨달음을 인가하면서 내리는 것입니다.

일타 스님이 “일주일만 살아보고 죽고 싶다”던 곳

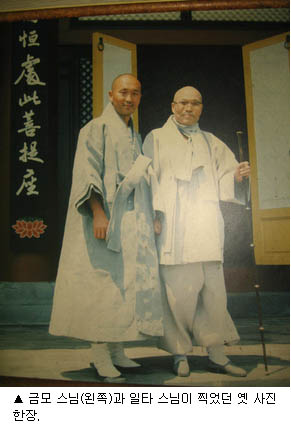

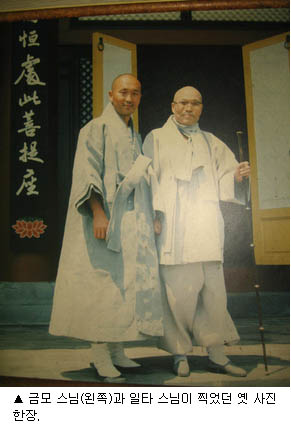

그런 그가 10여년 전 동화사 결제를 마치고 선승들과 함께 팔공산 등산에 나섰다가 멀리서 팔공산의 기운에 한데 모인 곳을 발견하고 한달음에 달려온 곳이 바로 오도암이었습니다. 오도암은 소수의 옛 선승들 사이에서만 알려졌던 터였습니다. 젊은 시절 오도암에 와본 적이 있던 현대의 선지식 일타 스님(1929~99)은 이곳에 한번 일주일만 살아보고 죽는 것이 소원이라고 했습니다. 토담집에 붙여놓은 불인선원(佛印禪院)이란 편액글씨도 일타 스님이 써준 것입니다. 불인선원이란 부처로부터 직접 인가를 받은 곳이란 뜻입니다.

그러나 이곳은 1963년 이래 아무도 살지 않아 토담의 흔적조차 남아있지 않았습니다. 더구나 공군부대 아래 미사일보호구역이어서 풀 한 포기 쉽게 손댈 수 없는 곳이었지만 그의 원력으로 토담집 하나를 세워 원효의 천년 고찰을 되살려냈습니다.

그는 투철한 선승이어서 산신은 믿지 않았습니다. 그러나 이 깊은 팔공산에서 도저히 이루어질 수 없는 오도암 불사가 이루어지기까지 산신의 감응이 없지 않았음을 인정해 산신각을 지었습니다. 조촐한 산신엔 그 나름대로 구상한 탱화를 그리게 해 걸어놓았습니다.

법당 안의 ‘가장 못생긴 불상’은 원효를 보는 듯

넉넉한 미소를 머금은 산신이 있고, 지금은 사라진 호랑이 대신 멧돼지가 등장하며, 지금은 찾아보기 어려운 산삼 대신 더덕을 물고 있습니다. 팔공산의 산신을 인정하면서도, 옛 설화를 그대로 답습하기보다는 현대적이고, 구체적이고, 창조적으로 바꿀 줄 아는 그의 안목은 산신각 안에도 그대로 배어있습니다.

천막 법당 안 투박한 불상도 그가 전국을 돌고 돌아 '가장 못생긴 부처'로 골라 모신 것입니다. 아무도 지키는 이 없는 곳에 모셔져 있어도 누가 훔쳐가고 싶지 않은 부처를 모셔둔 것입니다. '못난이 부처'가 명승의 주인입니다.

신라 최고의 고승이었지만 스스로 파계하고 머리를 길러 광인처럼 누더기를 입고 민중 속에 들어가 민중이 주인되는 현세의 깨침을 일깨웠던 그 못난이 원효가 이렇게 온 것일까요. 천하의 잘난 이 누구며, 세상에 못난 이 그 누군일까요.

청운대 푸른 뜬구름은 부질없이 오가고, 삼독의 물거품처럼 독사가 출몰하는 곳에 오고 감을 그친 못난 주인만이 홀로 웃고 있었습니다.

팔공산/ 조현 명상전문기자 cho@hani.co.kr, 동영상 김도성 피디

[이 기사의 자세한 내용은 <하늘이 감춘 땅>(한겨레출판 펴냄)에 있습니다.]

그런 그가 10여년 전 동화사 결제를 마치고 선승들과 함께 팔공산 등산에 나섰다가 멀리서 팔공산의 기운에 한데 모인 곳을 발견하고 한달음에 달려온 곳이 바로 오도암이었습니다. 오도암은 소수의 옛 선승들 사이에서만 알려졌던 터였습니다. 젊은 시절 오도암에 와본 적이 있던 현대의 선지식 일타 스님(1929~99)은 이곳에 한번 일주일만 살아보고 죽는 것이 소원이라고 했습니다. 토담집에 붙여놓은 불인선원(佛印禪院)이란 편액글씨도 일타 스님이 써준 것입니다. 불인선원이란 부처로부터 직접 인가를 받은 곳이란 뜻입니다.

그러나 이곳은 1963년 이래 아무도 살지 않아 토담의 흔적조차 남아있지 않았습니다. 더구나 공군부대 아래 미사일보호구역이어서 풀 한 포기 쉽게 손댈 수 없는 곳이었지만 그의 원력으로 토담집 하나를 세워 원효의 천년 고찰을 되살려냈습니다.

그는 투철한 선승이어서 산신은 믿지 않았습니다. 그러나 이 깊은 팔공산에서 도저히 이루어질 수 없는 오도암 불사가 이루어지기까지 산신의 감응이 없지 않았음을 인정해 산신각을 지었습니다. 조촐한 산신엔 그 나름대로 구상한 탱화를 그리게 해 걸어놓았습니다.

법당 안의 ‘가장 못생긴 불상’은 원효를 보는 듯

넉넉한 미소를 머금은 산신이 있고, 지금은 사라진 호랑이 대신 멧돼지가 등장하며, 지금은 찾아보기 어려운 산삼 대신 더덕을 물고 있습니다. 팔공산의 산신을 인정하면서도, 옛 설화를 그대로 답습하기보다는 현대적이고, 구체적이고, 창조적으로 바꿀 줄 아는 그의 안목은 산신각 안에도 그대로 배어있습니다.

천막 법당 안 투박한 불상도 그가 전국을 돌고 돌아 '가장 못생긴 부처'로 골라 모신 것입니다. 아무도 지키는 이 없는 곳에 모셔져 있어도 누가 훔쳐가고 싶지 않은 부처를 모셔둔 것입니다. '못난이 부처'가 명승의 주인입니다.

신라 최고의 고승이었지만 스스로 파계하고 머리를 길러 광인처럼 누더기를 입고 민중 속에 들어가 민중이 주인되는 현세의 깨침을 일깨웠던 그 못난이 원효가 이렇게 온 것일까요. 천하의 잘난 이 누구며, 세상에 못난 이 그 누군일까요.

청운대 푸른 뜬구름은 부질없이 오가고, 삼독의 물거품처럼 독사가 출몰하는 곳에 오고 감을 그친 못난 주인만이 홀로 웃고 있었습니다.

팔공산/ 조현 명상전문기자 cho@hani.co.kr, 동영상 김도성 피디

[이 기사의 자세한 내용은 <하늘이 감춘 땅>(한겨레출판 펴냄)에 있습니다.]

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)