선시종가1080/ 2. 세상을 떠나서 따로 진리를 찾지말라

( 본문 )

천지여아동근 ( 天地與我同根 ) 이요

만물여아일체 ( 萬物與我一體 ) 라

하늘과 땅이 나와 같은 뿌리요

만물이 나와 더불어 한 몸이라 .

( 해설 )

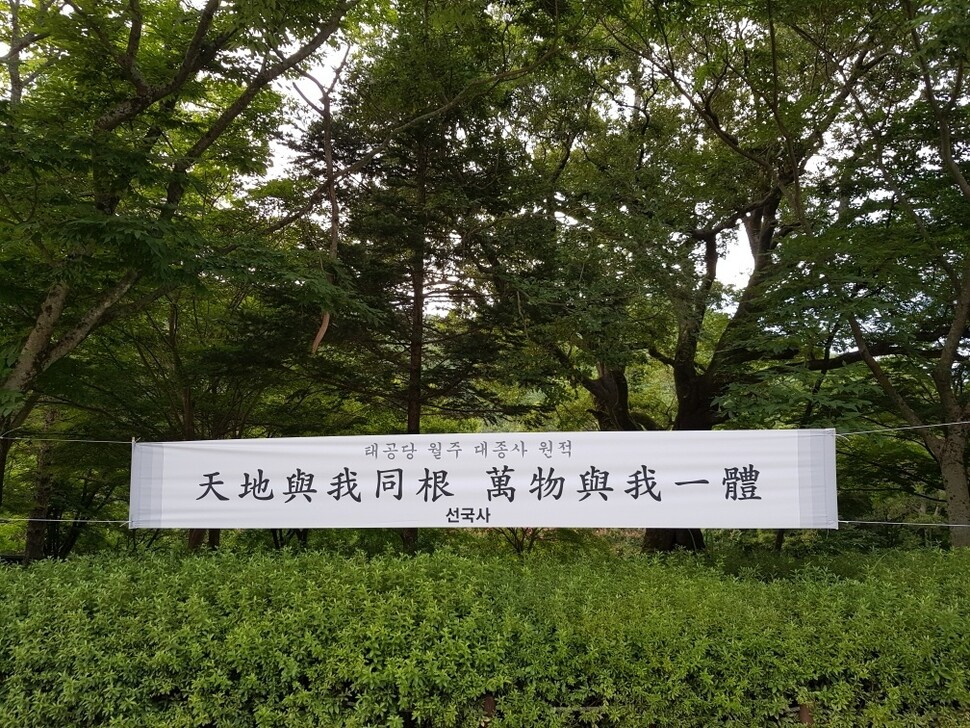

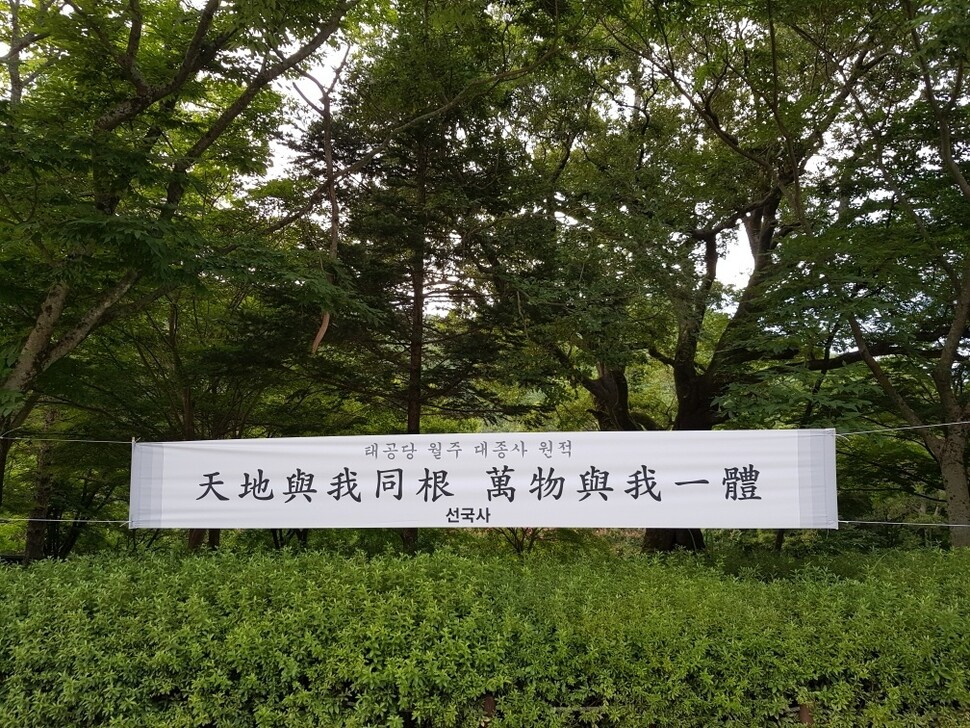

조문 ( 弔問 ) 을 위해 전북 김제 모악산으로 향했다 . 주말임에도 고속도로는 생각보다 덜 붐볐다 . 금산사 인터체인지를 벗어나니 길가에는 현수막을 만장삼아 군데군데 걸어 놓았다 . “ 천지여아동근 ( 天地與我同根 ) 만물여아일체 ( 萬物與我一體 )” 가 적힌 현수막은 열반하신 태공월주 ( 太空月珠 1935~2021) 대종사의 일생을 대변하는 좌우명인지라 절에 도착할 때까지 도로 변 여러 곳에서 심심찮게 만날 수 있었다 .

이 글의 본래주인은 후진 ( 後秦 ) 시대 승조 ( 僧肇 374~414) 법사다 . 그는 몇 편의 논변을 남겼다 . 이를 모아서 한 권으로 묶은 것이 < 조론 ( 肇論 )> 이다 . 마지막 편 ‘ 열반무명론 ( 涅槃無明論 )’ 에 이 구절이 나온다 . 승조는 섬서 ( 陝西 산시 ) 성 서안 ( 西安 시안 . 옛 장안 ) 출신이다 . 책을 서사 ( 書寫 베껴 쓰다 ) 하고 수리 ( 修理 ) 하는 일로 생계를 삼았다 . 금강경에는 경전을 서사하는 공덕이 무엇보다도 크다고 했다 . 인쇄시설이 없던 시절 한 권 책을 두 권으로 만들고 두 권 책을 네 권으로 만든다는 것은 그 책을 많은 이에게 읽힐 수 있는 유일한 수단이었기 때문이다 . 덕분에 승조는 많은 경전과 역사서를 숙독할 수 있었고 더불어 고전에도 능통할 수 있었다 .

그러던 어느 날 장자 ( 莊子 ) 의 ‘ 제물론 ( 齊物論 )’ 을 베끼다가 “ 천지여아병생 ( 天地與我竝生 ) 이요 만물여아위일 ( 萬物與我爲一 ) 이라 . 천지는 나와 함께 살아 있고 만물도 나와 함께 하나가 된다 ” 라는 부분에 이르러 문득 크게 느낀 바가 있었다 . 뒤에 지겸 ( 支謙 ) 이 번역한 < 유마경 > 을 옮겨쓰다가 ‘ 내 갈길을 알았다 ’ 고 하면서 출가를 결행하였다 . 당시 최고의 지성인이자 경전번역가로 이름을 떨치던 구마라집 ( 鳩摩羅什 344~413) 을 찾아갔고 그 문하에서 4 철 ( 四哲 4 대제자 ) 로 불리었다 . 스승이 돌아가신 이듬 해 414 년 조론의 마지막 편 ‘ 열반무명론 ’ 을 완성한 뒤 31 세로 요절했다 . 물론 필이 꽂혔던 장자의 그 말도 당신 것으로 완전히 소화시켜 다시 녹여냈다 . 현대 불교인문학을 개척했다는 평가를 받는 일지 ( 一指 1960~2002) 스님은 ‘ 열반무명론은 스승의 입적을 추도하기 위해서 씌여졌을 뿐만 아니라 승조 그 자신의 고별논문 ’ 이라고 평가했다 . 천재의 요절은 미인의 단명 ( 短命 ) 과 더불어 동아시아 ‘ 미학 ( 美學 )’ 의 또다른 모습이기도 하다 .

종교의 얼굴은 다양하다 . 때로는 초월과 은둔도 필요하다 . 하지만 그 초월과 은둔도 세상에 회향될 때 더 큰 의미를 가진다 . 그래서 장산혜근 ( 蔣山慧懃 1059~1117) 선사는 ‘ 불법즉시세법 ( 佛法卽是世法 ) 이요 세법즉시불법 ( 世法卽是佛法 ) 이라 ’ 고 한 것이다 . 월주 대종사의 걸음걸음 역시 세간법이 곧 불법이요 불법이 곧 세간법이었던 삶이였다 . 세상을 떠나서 따로 깨달음을 찾는 것은 그야말로 이름만 있고 실재하지 않는 ‘ 토끼뿔 ’ 과 ‘ 거북털 ’ 을 찾는 일이라고 일갈했다 . 그래서 “ 내가 살아왔던 모든 생애가 바로 임종게 아니겠는가 ?( 唯我全生涯 卽是臨終偈 )” 라는 마지막 말씀을 남길 수 있었던 것이다 .

( 본문 )

천지여아동근 ( 天地與我同根 ) 이요

만물여아일체 ( 萬物與我一體 ) 라

하늘과 땅이 나와 같은 뿌리요

만물이 나와 더불어 한 몸이라 .

( 해설 )

조문 ( 弔問 ) 을 위해 전북 김제 모악산으로 향했다 . 주말임에도 고속도로는 생각보다 덜 붐볐다 . 금산사 인터체인지를 벗어나니 길가에는 현수막을 만장삼아 군데군데 걸어 놓았다 . “ 천지여아동근 ( 天地與我同根 ) 만물여아일체 ( 萬物與我一體 )” 가 적힌 현수막은 열반하신 태공월주 ( 太空月珠 1935~2021) 대종사의 일생을 대변하는 좌우명인지라 절에 도착할 때까지 도로 변 여러 곳에서 심심찮게 만날 수 있었다 .

이 글의 본래주인은 후진 ( 後秦 ) 시대 승조 ( 僧肇 374~414) 법사다 . 그는 몇 편의 논변을 남겼다 . 이를 모아서 한 권으로 묶은 것이 < 조론 ( 肇論 )> 이다 . 마지막 편 ‘ 열반무명론 ( 涅槃無明論 )’ 에 이 구절이 나온다 . 승조는 섬서 ( 陝西 산시 ) 성 서안 ( 西安 시안 . 옛 장안 ) 출신이다 . 책을 서사 ( 書寫 베껴 쓰다 ) 하고 수리 ( 修理 ) 하는 일로 생계를 삼았다 . 금강경에는 경전을 서사하는 공덕이 무엇보다도 크다고 했다 . 인쇄시설이 없던 시절 한 권 책을 두 권으로 만들고 두 권 책을 네 권으로 만든다는 것은 그 책을 많은 이에게 읽힐 수 있는 유일한 수단이었기 때문이다 . 덕분에 승조는 많은 경전과 역사서를 숙독할 수 있었고 더불어 고전에도 능통할 수 있었다 .

그러던 어느 날 장자 ( 莊子 ) 의 ‘ 제물론 ( 齊物論 )’ 을 베끼다가 “ 천지여아병생 ( 天地與我竝生 ) 이요 만물여아위일 ( 萬物與我爲一 ) 이라 . 천지는 나와 함께 살아 있고 만물도 나와 함께 하나가 된다 ” 라는 부분에 이르러 문득 크게 느낀 바가 있었다 . 뒤에 지겸 ( 支謙 ) 이 번역한 < 유마경 > 을 옮겨쓰다가 ‘ 내 갈길을 알았다 ’ 고 하면서 출가를 결행하였다 . 당시 최고의 지성인이자 경전번역가로 이름을 떨치던 구마라집 ( 鳩摩羅什 344~413) 을 찾아갔고 그 문하에서 4 철 ( 四哲 4 대제자 ) 로 불리었다 . 스승이 돌아가신 이듬 해 414 년 조론의 마지막 편 ‘ 열반무명론 ’ 을 완성한 뒤 31 세로 요절했다 . 물론 필이 꽂혔던 장자의 그 말도 당신 것으로 완전히 소화시켜 다시 녹여냈다 . 현대 불교인문학을 개척했다는 평가를 받는 일지 ( 一指 1960~2002) 스님은 ‘ 열반무명론은 스승의 입적을 추도하기 위해서 씌여졌을 뿐만 아니라 승조 그 자신의 고별논문 ’ 이라고 평가했다 . 천재의 요절은 미인의 단명 ( 短命 ) 과 더불어 동아시아 ‘ 미학 ( 美學 )’ 의 또다른 모습이기도 하다 .

종교의 얼굴은 다양하다 . 때로는 초월과 은둔도 필요하다 . 하지만 그 초월과 은둔도 세상에 회향될 때 더 큰 의미를 가진다 . 그래서 장산혜근 ( 蔣山慧懃 1059~1117) 선사는 ‘ 불법즉시세법 ( 佛法卽是世法 ) 이요 세법즉시불법 ( 世法卽是佛法 ) 이라 ’ 고 한 것이다 . 월주 대종사의 걸음걸음 역시 세간법이 곧 불법이요 불법이 곧 세간법이었던 삶이였다 . 세상을 떠나서 따로 깨달음을 찾는 것은 그야말로 이름만 있고 실재하지 않는 ‘ 토끼뿔 ’ 과 ‘ 거북털 ’ 을 찾는 일이라고 일갈했다 . 그래서 “ 내가 살아왔던 모든 생애가 바로 임종게 아니겠는가 ?( 唯我全生涯 卽是臨終偈 )” 라는 마지막 말씀을 남길 수 있었던 것이다 .

세상사람들이 유언이라고 말하는 것을 절집에서는 임종게라고 부른다 . 괄허취여 ( 括虛取如 1720~1789 조선 ) 는 임귀게 ( 臨歸偈 ) 라고 했다 . 유게 ( 遺偈 ) 혹은 사세게 ( 辭世偈 ) 또는 열반송 ( 涅槃頌 ) 라고도 한다 . 깨침의 순간을 노래한 오도송 ( 悟道頌 ) 그리고 임종을 앞두고 남긴 열반송은 수행자의 내면세계를 압축적으로 보여주기 때문에 선 ( 禪 ) 문학의 백미로 불린다 . 특히 ‘ 문자사리 ’ 의 결정판인 임종게는 떠나는 이보다는 남아있는 사람들을 위한 것이다 . 그래서 남은 이들이 ‘ 멋진 임종게 ’ 에 필요이상으로 집착하는 경향도 나타나기 마련이다 .

송나라 혜홍각범 (1071~1128) 이 편집한 임간록 ( 林間錄 ) 에는 임종을 앞둔 스승 앞에서 제자들이 훌륭한 임종게를 남겨줄 것을 부탁하는 장면을 기록해 두었다 .

영암대본 ( 靈巖大本 ) 선사가 80 세에 임종하려고 하자 제자들이 이구동성으로 청하였다 .

“ 스님의 도는 천하에 두루하니 오늘 게송을 지어 말씀하지 않으면 임종하실 수 없습니다 .”

그 말을 들은 대본스님은 한동안 제자들을 물끄러미 바라보다가 말했다 .

“ 이 어리석은 놈들아 ! 나는 평소에도 게송짓기를 게을리 했는데 오늘이라고 특별히 무엇을 하라는 말이냐 ?”

앞뒤가 딱딱 맞아 떨어지는 절창 ( 絶唱 뛰어난 시 ) 으로 읽는 이의 심금을 울리는 임종게도 많지만 침묵 그 자체를 임종게로 남긴 경우도 부지기수다 . 현대의 봉암사 조실 서암 (1914~2003) 대종사는 ‘ 남길 말씀이 없느냐 ’ 는 제자들의 부탁에 “ 그 노장 그렇게 살다가 그렇게 갔다고 해라 ” 는 한 마디만 남겼다 . 삶도 별 것 아니지만 죽음 역시 별 것 아니라는 뜻일게다 .

어쨋거나 장자와 승조는 당신 삶의 편린을 12 자로 압축한 선시를 남겼다 . 하지만 보통사람까지 공감했던 열두자 명품 시도 외우려고 하니 힘이 들었다 . 그래서 서울 북한산 도선사 ( 道詵寺 ) 입구의 돌기둥에는 여덟자로 ‘ 확 ’ 줄여서 새겼다 .

천지동근 ( 天地同根 ) 이요 만물일체 ( 萬物一體 ) 라

하늘과 땅은 그 뿌리가 같고 세상만물은 하나다 .

글 원철 스님 / 조계종 불교사회연구소장

***이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.

세상사람들이 유언이라고 말하는 것을 절집에서는 임종게라고 부른다 . 괄허취여 ( 括虛取如 1720~1789 조선 ) 는 임귀게 ( 臨歸偈 ) 라고 했다 . 유게 ( 遺偈 ) 혹은 사세게 ( 辭世偈 ) 또는 열반송 ( 涅槃頌 ) 라고도 한다 . 깨침의 순간을 노래한 오도송 ( 悟道頌 ) 그리고 임종을 앞두고 남긴 열반송은 수행자의 내면세계를 압축적으로 보여주기 때문에 선 ( 禪 ) 문학의 백미로 불린다 . 특히 ‘ 문자사리 ’ 의 결정판인 임종게는 떠나는 이보다는 남아있는 사람들을 위한 것이다 . 그래서 남은 이들이 ‘ 멋진 임종게 ’ 에 필요이상으로 집착하는 경향도 나타나기 마련이다 .

송나라 혜홍각범 (1071~1128) 이 편집한 임간록 ( 林間錄 ) 에는 임종을 앞둔 스승 앞에서 제자들이 훌륭한 임종게를 남겨줄 것을 부탁하는 장면을 기록해 두었다 .

영암대본 ( 靈巖大本 ) 선사가 80 세에 임종하려고 하자 제자들이 이구동성으로 청하였다 .

“ 스님의 도는 천하에 두루하니 오늘 게송을 지어 말씀하지 않으면 임종하실 수 없습니다 .”

그 말을 들은 대본스님은 한동안 제자들을 물끄러미 바라보다가 말했다 .

“ 이 어리석은 놈들아 ! 나는 평소에도 게송짓기를 게을리 했는데 오늘이라고 특별히 무엇을 하라는 말이냐 ?”

앞뒤가 딱딱 맞아 떨어지는 절창 ( 絶唱 뛰어난 시 ) 으로 읽는 이의 심금을 울리는 임종게도 많지만 침묵 그 자체를 임종게로 남긴 경우도 부지기수다 . 현대의 봉암사 조실 서암 (1914~2003) 대종사는 ‘ 남길 말씀이 없느냐 ’ 는 제자들의 부탁에 “ 그 노장 그렇게 살다가 그렇게 갔다고 해라 ” 는 한 마디만 남겼다 . 삶도 별 것 아니지만 죽음 역시 별 것 아니라는 뜻일게다 .

어쨋거나 장자와 승조는 당신 삶의 편린을 12 자로 압축한 선시를 남겼다 . 하지만 보통사람까지 공감했던 열두자 명품 시도 외우려고 하니 힘이 들었다 . 그래서 서울 북한산 도선사 ( 道詵寺 ) 입구의 돌기둥에는 여덟자로 ‘ 확 ’ 줄여서 새겼다 .

천지동근 ( 天地同根 ) 이요 만물일체 ( 萬物一體 ) 라

하늘과 땅은 그 뿌리가 같고 세상만물은 하나다 .

글 원철 스님 / 조계종 불교사회연구소장

***이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)