순(舜) 임금이 좋아하는 일

가끔씩 이런 상상을 해본다. 정당과 검찰청 등 공공기관의 대변인이 국민들을 향해 고백을 한다. “우리는 자체 감사를 통해 이러이러한 부정이 있었으며, 우리가 세운 정책이 이러이러한 연유로 실패와 착오가 있었습니다.” 그리고 대변인은 상세하게 그 과정과 대책을 설명한다. 내가 이런 상상을 곁의 사람들에게 말하면 모두가 실소한다. 그게 왜 불가능하냐고 물으면 이렇게 간단하게 말한다. “그놈들에게 뭘 기대해?”

거대한 철옹성의 몸집을 가진 입법·사법·행정부, 대기업, 언론사 등은 자기들의 허물이 드러나면 곧 조직의 보위와 권위가 흔들린다고 생각한다. 그래서 기를 쓰고 감추고 축소하고 왜곡하고 대중의 시선을 돌리려고 교묘한 짓거리를 한다. 절대로 먼저 고백하는 법이 없다. 그러니 대중들이 저놈들은 태생이 그런 놈들이라고 냉소하고 불신한다. 그래서 역사는 할 수 없이 차악(遮惡)의 장치를 마련했다. ‘차악’이란 그들에게 선행은 애초부터 기대할 게 없으니 그나마 허물(惡)을 막아보자(遮)는 뜻이다. 이쯤 되면 인간사가 참 슬프다.

역사는 악을 막기 위하여 감시 기구를 만들었다. 조선시대 사간원과 사헌부가 그런 기구였다. 사간원은 왕에게 충고나 비판을 하는 업무를 담당했다. 사헌부는 관리들의 부정부패를 감시하고 처벌하던 관청이다. 오늘날은 언론과 검찰청과 감사원 등이 그런 취지를 이어오고 있다. 이런 기구들은 어느 곳을 향해 감시와 적발과 처벌을 하는 공통점을 가지고 있다. 자기 조직의 자기 고백은 아닌 것이다. 정직하게 자기 고백을 하지 못하니 외부의 힘을 빌릴 수밖에 없었던 것이다. 이를 우리는 견제와 균형이라는 민주주의의 좋은 제도라고 말한다. 그런데 정말 이게 최선인가? 최선이 아니다. 차선(次善)이다. 그러나 이 차선마저 흔들리고 있다. 언론, 검찰, 경찰, 사법 기관 등이 제 기능을 정직하고 충실하게 하지 못하고 있다. 그래서 다시 감시 기관을 조사하고 적발하는 다른 감시 기구를 만들고자 했고, 만들었다. 고위공직자범죄수사처, 줄여서 ‘공수처’가 탄생했다. 그런데 이게 과연 최선일까? 차악(遮惡)을 담당하는 기구를 감시하기 위해 또 하나의 차선(次善)을 마련한 것이다. 그래서 차차선(次次善)이나마 선택해야만 하는 우리는, ‘도덕과 윤리’에 대해 근원적 질문을 던지지 않을 수 없다. 정녕 민주주의와 도덕은 만날 수 없는 태생적 한계를 가지고 있는 것일까?

길이 막막하면 고전을 살펴야 한다. 고전이란 옛날에 있었던 현재의 거울이기 때문이다. ‘수신제국치국평천하’라는 말을 불러들여보자. 수신과 제가와 치국과 평천하는 단계적이면서도 종합적이다. 수신이 되어야 가족과 국가를 잘 경영할 수 있으며, 인류평화(평천하)의 첫 걸음도 수신이어야 한다는 것이다. ‘수신’(修身)이란 무엇인가? 단지 고요하게 자기의 마음을 살피는 일인가. 수신의 진정한 의미는 자신에게 정직하고 충실하라는 뜻이다. 거짓된 삶을 사는 자는 결코 정치인이나 행정관료가 될 자격이 없다는 뜻이다. 그래서 공자는 <시경> 300편의 뜻을 ‘사무사’(思無邪)로 요약했다. 삿된 생각이 없는 인격을 지향했던 것이다. 여기서 공자와 맹자가 부국강병 약육강식이라는 승자독식의 논리로 득세하던 당대에, 간절하게 도덕정치, 덕화정치, 민본정치를 외쳤던 것이다. 과연 오늘날에 정직과 성찰과 모범의 도덕윤리는 구시대의 아름다운 유물인가?

가끔씩 이런 상상을 해본다. 정당과 검찰청 등 공공기관의 대변인이 국민들을 향해 고백을 한다. “우리는 자체 감사를 통해 이러이러한 부정이 있었으며, 우리가 세운 정책이 이러이러한 연유로 실패와 착오가 있었습니다.” 그리고 대변인은 상세하게 그 과정과 대책을 설명한다. 내가 이런 상상을 곁의 사람들에게 말하면 모두가 실소한다. 그게 왜 불가능하냐고 물으면 이렇게 간단하게 말한다. “그놈들에게 뭘 기대해?”

거대한 철옹성의 몸집을 가진 입법·사법·행정부, 대기업, 언론사 등은 자기들의 허물이 드러나면 곧 조직의 보위와 권위가 흔들린다고 생각한다. 그래서 기를 쓰고 감추고 축소하고 왜곡하고 대중의 시선을 돌리려고 교묘한 짓거리를 한다. 절대로 먼저 고백하는 법이 없다. 그러니 대중들이 저놈들은 태생이 그런 놈들이라고 냉소하고 불신한다. 그래서 역사는 할 수 없이 차악(遮惡)의 장치를 마련했다. ‘차악’이란 그들에게 선행은 애초부터 기대할 게 없으니 그나마 허물(惡)을 막아보자(遮)는 뜻이다. 이쯤 되면 인간사가 참 슬프다.

역사는 악을 막기 위하여 감시 기구를 만들었다. 조선시대 사간원과 사헌부가 그런 기구였다. 사간원은 왕에게 충고나 비판을 하는 업무를 담당했다. 사헌부는 관리들의 부정부패를 감시하고 처벌하던 관청이다. 오늘날은 언론과 검찰청과 감사원 등이 그런 취지를 이어오고 있다. 이런 기구들은 어느 곳을 향해 감시와 적발과 처벌을 하는 공통점을 가지고 있다. 자기 조직의 자기 고백은 아닌 것이다. 정직하게 자기 고백을 하지 못하니 외부의 힘을 빌릴 수밖에 없었던 것이다. 이를 우리는 견제와 균형이라는 민주주의의 좋은 제도라고 말한다. 그런데 정말 이게 최선인가? 최선이 아니다. 차선(次善)이다. 그러나 이 차선마저 흔들리고 있다. 언론, 검찰, 경찰, 사법 기관 등이 제 기능을 정직하고 충실하게 하지 못하고 있다. 그래서 다시 감시 기관을 조사하고 적발하는 다른 감시 기구를 만들고자 했고, 만들었다. 고위공직자범죄수사처, 줄여서 ‘공수처’가 탄생했다. 그런데 이게 과연 최선일까? 차악(遮惡)을 담당하는 기구를 감시하기 위해 또 하나의 차선(次善)을 마련한 것이다. 그래서 차차선(次次善)이나마 선택해야만 하는 우리는, ‘도덕과 윤리’에 대해 근원적 질문을 던지지 않을 수 없다. 정녕 민주주의와 도덕은 만날 수 없는 태생적 한계를 가지고 있는 것일까?

길이 막막하면 고전을 살펴야 한다. 고전이란 옛날에 있었던 현재의 거울이기 때문이다. ‘수신제국치국평천하’라는 말을 불러들여보자. 수신과 제가와 치국과 평천하는 단계적이면서도 종합적이다. 수신이 되어야 가족과 국가를 잘 경영할 수 있으며, 인류평화(평천하)의 첫 걸음도 수신이어야 한다는 것이다. ‘수신’(修身)이란 무엇인가? 단지 고요하게 자기의 마음을 살피는 일인가. 수신의 진정한 의미는 자신에게 정직하고 충실하라는 뜻이다. 거짓된 삶을 사는 자는 결코 정치인이나 행정관료가 될 자격이 없다는 뜻이다. 그래서 공자는 <시경> 300편의 뜻을 ‘사무사’(思無邪)로 요약했다. 삿된 생각이 없는 인격을 지향했던 것이다. 여기서 공자와 맹자가 부국강병 약육강식이라는 승자독식의 논리로 득세하던 당대에, 간절하게 도덕정치, 덕화정치, 민본정치를 외쳤던 것이다. 과연 오늘날에 정직과 성찰과 모범의 도덕윤리는 구시대의 아름다운 유물인가?

정직한 자는 허물을 부끄러워한다. 나아가 자기 허물을 드러내기를 두려워하지 않는다. 그래서 공자가 말했다. 과즉물탄개(過則勿憚改)라고. 허물을 보거든 고치기를 머뭇거리지 말라는 뜻이다. 붓다가 말했다. 사람은 누구나 첫 번째 화살을 맞는다. 그 첫 번째 화살은 허물이다. 그러나 두 번째 화살을 맞는 자는 어리석은 사람이라고 말했다. 두 번째 화살은 허물을 부끄러워하지 않고 고치려고 하지 않는 사람이다.

허물을 대하는 공자의 마음을 읽어보자. “자신을 엄격하게 책망하고 남을 가볍게 책망한다면 원망을 받지 않을 것이다.” “허물을 고치지 않는 것, 이것이 바로 허물이다.” <논어>,‘위령공’. “지위가 없음을 걱정하지 말고 지위에 설 자격이 있는지를 걱정해야 한다.” <논어>,‘이인’. “중요한 것은 허물을 고치는 일이다. 은근하게 충고하는 말을 들으면 기뻐하지 않을 수 있겠는가?” <논어>,‘지한’.

‘충고하는 말을 들으면 기뻐하지 않을 수 있겠는가’라는 말에 눈이 번쩍 뜨이고 가슴이 뜨거워진다. 당연한 말인데 왜 놀라는가? 그만큼 ‘수신’을 염두에 두지 않고 남의 허물만을 보고 살았기 때문은 아닌가? 다시 수신-제국-치국-평천하를 생각하며 정직한 자기 응시와 고백을 생각한다.

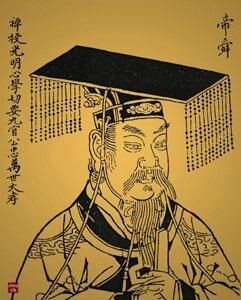

요순시대! 중국에서 정치가의 도덕윤리가 현실에 구현된 시대를 말한다. 그 시대 순 임금은 누가 자신의 허물을 지적해주면 곧 얼굴에 기쁜 빛을 드러냈다고 한다. 그래서 좋은 세상이 열린 것 아닌가? 그런데 지금, 우리는? 정직한 자기 고백은커녕, 그나마 차악(遮惡)을 위하여 차차선(次次善)으로 어렵게 만든 공수처를 흔들려고 한다. 특히 대선을 앞두고 이래저래 염려가 현실이 되지 않겠는가 하는 불안이 든다. 정신줄 바짝 세워야 할 때다. 기어이 두 번째 화살을 맞고 쓰러지려고 하는가? 지극히 어리석지 않는가?

법인 스님/실상사 한주

***이 글은 참여연대가 발행하는 월간 <참여사회>와 함께합니다.

정직한 자는 허물을 부끄러워한다. 나아가 자기 허물을 드러내기를 두려워하지 않는다. 그래서 공자가 말했다. 과즉물탄개(過則勿憚改)라고. 허물을 보거든 고치기를 머뭇거리지 말라는 뜻이다. 붓다가 말했다. 사람은 누구나 첫 번째 화살을 맞는다. 그 첫 번째 화살은 허물이다. 그러나 두 번째 화살을 맞는 자는 어리석은 사람이라고 말했다. 두 번째 화살은 허물을 부끄러워하지 않고 고치려고 하지 않는 사람이다.

허물을 대하는 공자의 마음을 읽어보자. “자신을 엄격하게 책망하고 남을 가볍게 책망한다면 원망을 받지 않을 것이다.” “허물을 고치지 않는 것, 이것이 바로 허물이다.” <논어>,‘위령공’. “지위가 없음을 걱정하지 말고 지위에 설 자격이 있는지를 걱정해야 한다.” <논어>,‘이인’. “중요한 것은 허물을 고치는 일이다. 은근하게 충고하는 말을 들으면 기뻐하지 않을 수 있겠는가?” <논어>,‘지한’.

‘충고하는 말을 들으면 기뻐하지 않을 수 있겠는가’라는 말에 눈이 번쩍 뜨이고 가슴이 뜨거워진다. 당연한 말인데 왜 놀라는가? 그만큼 ‘수신’을 염두에 두지 않고 남의 허물만을 보고 살았기 때문은 아닌가? 다시 수신-제국-치국-평천하를 생각하며 정직한 자기 응시와 고백을 생각한다.

요순시대! 중국에서 정치가의 도덕윤리가 현실에 구현된 시대를 말한다. 그 시대 순 임금은 누가 자신의 허물을 지적해주면 곧 얼굴에 기쁜 빛을 드러냈다고 한다. 그래서 좋은 세상이 열린 것 아닌가? 그런데 지금, 우리는? 정직한 자기 고백은커녕, 그나마 차악(遮惡)을 위하여 차차선(次次善)으로 어렵게 만든 공수처를 흔들려고 한다. 특히 대선을 앞두고 이래저래 염려가 현실이 되지 않겠는가 하는 불안이 든다. 정신줄 바짝 세워야 할 때다. 기어이 두 번째 화살을 맞고 쓰러지려고 하는가? 지극히 어리석지 않는가?

법인 스님/실상사 한주

***이 글은 참여연대가 발행하는 월간 <참여사회>와 함께합니다.

사진 픽사베이

순 임금. 사진 나무위키

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)