2021 도쿄올림픽에서 태극 문양 부채를 들고 가는 한국 선수들. 도쿄올림픽공동취재단

이견대를 아십니까

어느 해 감포 바닷가에서 새해 해돋이를 마중한 적이 있다. 문무대왕 수중릉, 일명 ‘대왕암’이 바라보이는 바로 그곳이다. 수많은 해맞이 인파 사이에서 적잖은 무속인들이 기도를 올리던 모습은 미처 예상치 못한 풍경이었다. 호국의 용이 되어 동해를 지키겠다는 대왕의 염원이 수천년을 넘어 이어지는 현장을 목도하며 역사의 장엄함과 소중함을 생각했다.

감포에는 대왕암 외에도 삼국통일을 이룬 문무왕과 관련된 유적이 또 있다. ‘감은사지’와 ‘이견대’(利見臺)가 그것이다. 감은사(感恩寺)는 애초에 문무왕이 왜구를 진압하겠다는 염원으로 짓기 시작했는데 완공은 그 아들 신문왕대에 이루어졌다. 신문왕은 용이 절에 드나들 수 있도록 동해 쪽으로 통로(구멍)를 뚫어 두었다고 한다. 그리고 후에 용이 나타난 곳을 ‘이견대’라 하였다. ‘이견대’는 현재 감은사지와 대왕암 사이에 위치해 있으며, 그곳에서 대왕암이 건너 보인다. <삼국유사>의 만파식적(萬波息笛) 이야기에서 신문왕이 나뉘었다 합했다 하는 대나무의 진상을 파악하기 위해 거동한 곳이 바로 이곳 ‘이견대’이다.

이 이야기를 길게 늘어놓는 이유는 ‘이견대’가 <주역>과 관련이 있기 때문이다. <주역>을 아는 이라면 ‘이견대’라는 이름에서 건괘(乾卦)에 나오는 ‘이견대인’(利見大人)과 문무왕을 연상하기 마련이다. ‘이견대인’은 ‘대인을 만남이 이롭다’는 뜻으로, 이때의 ‘대인’은 임금 또는 성인(聖人)을 상징한다.

<주역> 건괘, 육룡이 날으샤

잘 알려진 것처럼 <주역>은 모두 64개의 괘(卦)로 구성되어 있다. 여기서 하나의 괘는 모두 여섯 개의 선(line)으로 이루어지는데, 이 선을 가리켜 ‘효’(爻)라고 부른다. 하나의 효는 음 또는 양으로 구성되고, 음과 양은 --

과 −

의 기호로 표시된다. <주역>의 64괘 가운데 처음 만나는 괘는 하늘을 상징하는 건괘(乾卦)이다. 건괘

( ䷀ )는 전체가 양(陽)으로만 구성되어 있다. 즉 6개의 양효(陽爻)로 이루어져 있는 것이다. 땅을 상징하는 곤괘(䷁)는 여섯 효가 모두 음(陰)이고, 나머지 62괘는 음효와 양효가 섞여있다. 이를테면 ䷂, ䷃, ䷄과 같은 식이다.

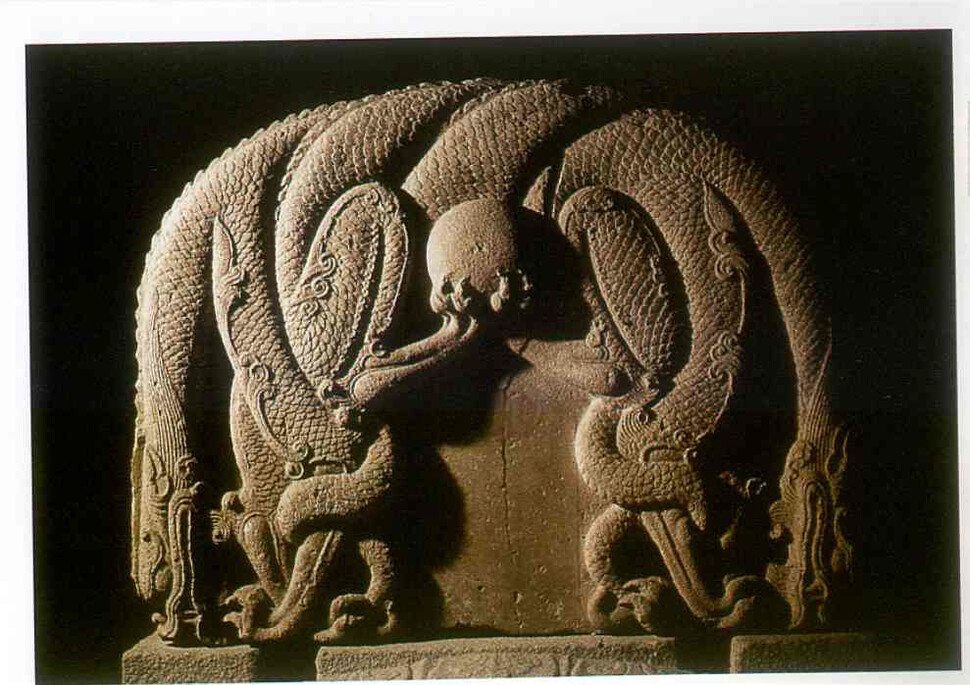

다시 건괘로 돌아오자. 하늘을 상징하는 건괘의 효는 용(龍)으로 이해된다. 즉 건괘는 여섯 용의 움직임을 나타내는데, 이 용은 제왕의 상징이기도 하다. 태종무열왕(김춘추)릉비의 머리에 새겨진 여섯 마리 용이 그것이다.

태종무열왕릉비 머리 부분 용조각. <한겨레> 자료사진

훈민정음이 제정되고 만들어진 <용비어천가>에서 “해동 육룡이 ᄂᆞᄅᆞ샤 일마다 천복(天福)이시니”라 노래할 때의 ‘육룡’ 역시 건괘 여섯 용의 관념에서 온 것이다. ‘용비어천’(龍飛御天)은 “때에 맞춰 여섯 용을 타고 하늘을 다스린다”는 건괘의 일부 내용을 축약한 말이다. <용비어천가> 이야기가 나온 김에 먼저 건괘

( ䷀ )의 내용을 간략히 살펴보자.

上九 꼭대기까지 올라간 용(亢龍)이니 후회가 있다

九五 나르는 용이 하늘에(飛龍在天) 있으니 대인을 만남이 이롭다(利見大人)

九四 혹 뛰어도 연못에 있으면 허물이 없다

九三 군자가 하루 종일 애쓰고 저녁에도 두려워하면 위태로우나 허물은 없다

九二 나타난 용이 들판에 있으니 대인을 만남이 이롭다(利見大人)

初九 (물에)잠긴 용이니 써서는 안된다

초구(初九), 구이(九二), 구삼(九三)… 상구(上九)는 무슨 말일까? 위의 그림에서 구(九)는 양(陽)을 가리키는 숫자이다. 숫자 9는 양이 극성함을 뜻하는데, 극성하다는 것은 곧 사태가 변화한다는 의미로 역(易)이 변화의 철학임을 말하는 것이다. 눈썰미 있는 독자는 알아챘겠지만, 초(初) 이(二) 삼(三) 사(四) 오(五) 상(上)은 아래로부터 올라가는 효의 자리이다. 초구(初九)는 첫 번째에 자리가 양효(陽爻)이고, 구이(九二)는 두 번째 자리가 양효라는 말이다. 이와 같이 나아가 상구(上九)는 꼭대기 자리가 양효임을 말하는 것이다.

하나의 괘는 아래에서 위로 올라가며 일이 진행되는 흐름을 보여준다. 가장 아래에 있는 용은 물속에 잠겨 있어서 아직 세상에 나설 때가 아니다. 미성숙해서든 때가 이르지 않아서든 자신을 닦아가며 기다려야 할 때이다. 두 번째 자리, 즉 구이효의 용은 이제 물에서 땅으로 올라왔으나 들판에 있어서 혼자 힘으로는 일을 이루기 어려운 상태이다. 덕이 있지만 지위가 없는 형상으로 공자의 경우 또는 순임금이 재야에 있는 상황에 비견된다.

<주역>의 괘는 태극기에서 보는 것처럼 3개의 효로 이루어진 작은 괘(☰) 2개가 합해진 것이기도 하다. 그렇게 보면 건괘

( ䷀ )는 ☰+☰ 이다. 구삼효는 아래 단계에서는 꼭대기에 있으면서 분투하지만 아직 상층부로 진입하지는 못한 단계이다. 정성을 다해 애를 썼지만 아직 갈 길이 멀어 전전긍긍, 저녁이 되어도 긴장의 끈을 놓을 수 없다.

구사효는 상층부의 아랫자리이다. 가끔씩 실력 발휘를 하지만 물속의 집을 완전히 떠날 때는 아니다. 한껏 자신을 드러내기보다는 윗사람을 잘 보필하여 자신의 본분을 지켜야 한다. 구오효는 임금의 지위로 자신의 역량을 널리 펼칠 수 있는 자리이다. 다만 아랫사람과의 협력이 필수적임을 잊지 말아야 한다. 상구효처럼 너무 높이 올라가 있으면 다른 이의 조력을 얻기 어렵다. 자중해야 할 때와 위치에서 전진할 줄만 알고 후퇴를 모른다면 후회가 있다.

‘구오’와 ‘구이’, 임금과 신하의 컬래버레이션

건괘에는 ‘대인을 만남이 이롭다’란 글귀가 구이효(九二爻)와 구오효(九五爻)에 두 번 나온다. ‘대인’이란 호칭을 붙일 수 있는 경우는 두 가지가 있는데 하나는 지위가 높은 것이고, 다른 하나는 덕이 높은 것이다. <주역>에서의 ‘대인’은 지위보다는 최고의 덕을 갖춘 성인(聖人)을 일컫는 경우가 많다. 일반적으로 한 괘에서 ‘오효’는 임금의 자리이고, 그에 상응하는 ‘이효’는 신하의 자리이다. ‘이효’는 지위로는 신하이지만 임금의 입장에서도 예의를 다해 대접해야 할 높은 덕을 지닌 인물이기에 ‘대인’의 칭호를 쓴다. ‘구이’의 현자는 임금을 만나 그 능력이 쓰여야 하고, ‘구오’의 임금은 훌륭한 인재를 얻어 자신의 치세를 펼쳐야 한다. 서로가 ‘대인을 만남이 이로운’ 것이다. 손바닥도 마주쳐야 소리가 나는 법이 아닌가.

‘구오’와 ‘구이’, 문무왕과 김유신

<삼국유사>에는 온갖 파도를 잠재우는 피리, 만파식적(萬波息笛) 이야기가 있다. 문무왕의 아들 신문왕은 어느 날 동해가에 작은 섬이 감은사를 향해 왔다갔다 떠다닌다는 보고를 받는다. 천문을 맡은 관리가 점을 쳐 보고는 “선대왕(문무왕)이 바다의 용이 되어 삼한을 수호하고 있고, 33천(天)의 한 분인 김유신이 인간 세상에 대신으로 내려왔는데, 두 분의 덕행이 같으시므로 이제 임금께 큰 보물을 내리시는 것 같습니다”라 아뢴다. 이에 왕이 ‘이견대’에 행차하여 산의 머리에 있는 대나무가 낮에는 둘이 되었다가 밤에는 하나로 합한다는 것을 알게 되었다. 임금이 직접 그 산으로 들어가자 어떤 용(龍)이 영접하면서 그 대나무가 둘이 되었다 하나가 되었다 하는 비밀을 다음과 같이 아뢰었다.

“이것은 비유하자면 한 손으로는 쳐도 소리가 없으나 손뼉으로 치면 소리가 나는 것과 마찬가지입니다. 이 대나무라는 물건도 마주 합한 뒤에 소리가 납니다. 어진 임금이 소리로써 세상을 다스릴 좋은 징조입니다. 임금께서 이 대나무를 가지고 피리를 만들어 불면 온 세상이 평화로울 것입니다. 지금 선대왕(문무왕)께서 바다 가운데 큰 용이 되시고 유신공도 다시 천신(天神)이 되어, 두 분 성인의 마음이 합해 이처럼 값으로 칠 수 없는 보물을 저(용)로 하여금 바치게 한 것입니다.”

두 마음이 합한 피리의 선율-온갖 파도를 잠재우다. 삽화 이선녕 제공

‘만파식적’의 이야기를 살펴보면 ‘이견대’의 의미가 보다 분명해진다. 문무왕과 김유신은 덕이 높은 임금과 신하다. ‘구오’의 대인과 ‘구이’의 대인이라 하겠다. 위와 아래에서 마음을 합하니 그 아름다운 곡조에 온 세상이 평화롭다. <주역>에서는 이렇게 말한다. “두 사람이 마음을 합하니 그 날카로움은 쇠를 끊어내고, 한 마음으로 하는 말은 그 향기가 난초와 같다.” 여기서 두 사람은 비단 두 개인만을 지칭하는 것이 아니다. 신라 사회로 보면 통일 이후 삼국 유민들의 갈라진 민심, 지역갈등, 계층갈등을 봉합하고 모두가 한 사회의 구성원으로 하나 되는 통합과 평화의 길이 당면한 과제였을 것이다.

‘구오’와 ‘구이’의 협력은 역사 속에 연면한 전통을 지니고 있다. 선양(禪讓)이라는 말이 있다. 이는 왕권을 물려줄 때 세습을 하는 것이 아니라 현인을 가려서 그에게 권력을 이양하는 것을 말한다. 요(堯)임금은 그 아들이 있었지만 순(舜)이라는 현인을 찾아 왕위를 물려주었으며, 순임금 역시 우(禹)에게 권력을 이양하였다. 본래의 이상(理想)은 세습이 아니라 ‘선양’이며, 왕조시대에는 세습제도의 한계를 보완하기 위해 ‘현인정치’를 추구하였다.

조선조를 세우고 기틀을 다지는 데 혁혁한 공헌을 한 정도전은 <주역>의 여러 괘에서 ‘오효’와 ‘이효’의 내용을 분석하여 임금과 신하가 협력하는 길을 제시하였다. ‘구이’대인과 ‘구오’대인의 컬래버레이션은 임금과 신하가 함께 다스린다는 이른바 ‘군신공치’(君臣共治)의 유교적 이상을 드러낸다. 만년(69세)의 퇴계 이황은 10대 후반의 선조(宣祖)에게 작별을 고하며 말한다. “용이란 구름을 만나 비를 내려 만물에 혜택을 주는 것인데, 임금이 아랫사람과 함께 마음과 덕을 같이하지 않으면, 용이 구름을 만나지 못한 것과 같아서 비록 만물에게 혜택을 주고자 하나 될 수 있겠습니까?” 이황은 영특한 소년 임금이 자칫 꼭대기에 고립된 항룡(亢龍)을 자초할까 염려하며 간곡한 당부를 남기고 떠났다. 모두 ‘주역’이 정치에 응용된 사례이다.

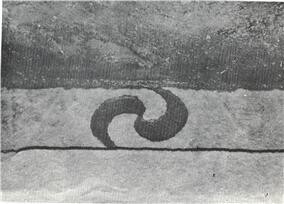

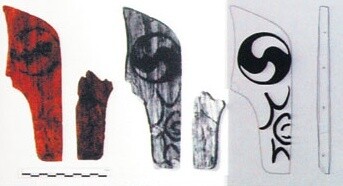

문무왕과 관련된 또 하나의 유적인 감은사는 오늘날 절터와 쌍탑만이 남아 있다. ‘감은사지’에는 역(易)과 관련하여 매우 중요한 유적이 있다. 기단석에 새겨져 있는 태극 문양이다. 7세기 후반의 이 태극 문양은 그동안 한국에서 발견된 것 가운데 가장 오래된 태극문(太極紋)으로 간주되었으나, 2009년 백제 지역(나주)에서 7세기 전반의 것으로 추정되는 목간에 그려진 태극 문양이 출토되었다. 이로써 우리나라에서 태극 문양이 쓰인 역사적 유래가 매우 오래되었을 뿐만 아니라 여러 지역에서 쓰였음을 추정할 수 있다. 태극 문양은 이후 고려와 조선을 거쳐 오늘날에 이르기까지 한국의 생활과 문화 속에 줄기차게 쓰여 왔다.

7세기 전반 백제(나주) 목간의 태극 문양. <한겨레> 자료사진

우리가 익숙한 태극 문양은 문헌상 남송 후기부터 등장하기 때문에 감은사지의 태극 문양이 반드시 ‘주역’과 관련된다 할 수 있는지 의심하기도 한다. 전문적인 토론을 하자면 끝이 없지만, <주역>에 분명히 “역(易)에 태극이 있다”고 하였고 복희씨가 8괘를 그렸다는 기록도 있다. 다음 기회에 다루어 보겠지만 ‘복희 8괘’의 원리를 형상화한 것이 태극 문양이고 보면, 삼국시대의 태극 문양과 ‘주역’과의 관련성을 한마디로 부정할 수도 없다. 더구나 ‘이견대’와 ‘만파식적’의 사례에서도 보이는 바와 같이 ‘주역’은 이미 건축물의 이름으로 또 설화 속의 상징물로 등장할 만큼 고대사회의 문화 속에 정착되었음을 확인할 수 있다. 통일 이전의 삼국시대에 이미 ‘박사’ 제도가 있었고, 유교의 경전들이 일찍이 들어와 있었음은 <삼국사기>의 기록만 보더라도 쉽게 알 수 있다. 이보다 한 세기쯤 더 지나서의 일이지만 통일신라인들의 ‘동인(東人)의식’이나 최치원의 ‘풍류도’에서 역의 사유가 더욱 깊고 세련된 형태로 전개되는 모습을 볼 수 있다. 이 이야기는 다음 연재에서 풀어보도록 하자.

글 이선경/조선대 초빙객원교수·한국주역학회 차기회장

*이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께합니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)