붉은바다거북은 먹이를 찾고 번식을 위해 우리나라 동해안을 자주 찾는다. 게티이미지뱅크

▶▶애피레터 구독신청하기 https://bit.ly/3kj776R

세계적인 멸종위기종인 바다거북 7종 가운데 5종이 우리나라 연안에서 서식하지만 대개 죽은 채 해안에 떠밀려온 상태로 발견된다. 그러나 최근 폐사한 바다거북의 위 내용물 디엔에이(DNA)를 분석한 결과 이들은 죽은 채 우연히 표류해 온 것이 아니라 먹이를 찾거나 번식을 위해 정기적으로 한반도 연안을 찾는 것으로 드러났다.

양동우 국립해양생물자원관 박사 등은 “2014∼2020년 사이 전국의 지자체와 연구기관이 수거해 보내온 바다거북 사체 62구의 위 내용물에서 우리나라 연안에 널리 분포하는 해조류와 물고기 등이 자주 검출되는 것으로 나타났다”며 “이는 바다거북이 한반도 연안을 먹이터와 서식지로 이용한다는 증거”라고 ‘생태학 및 환경 저널’ 최근호에 실린 논문에서 밝혔다.

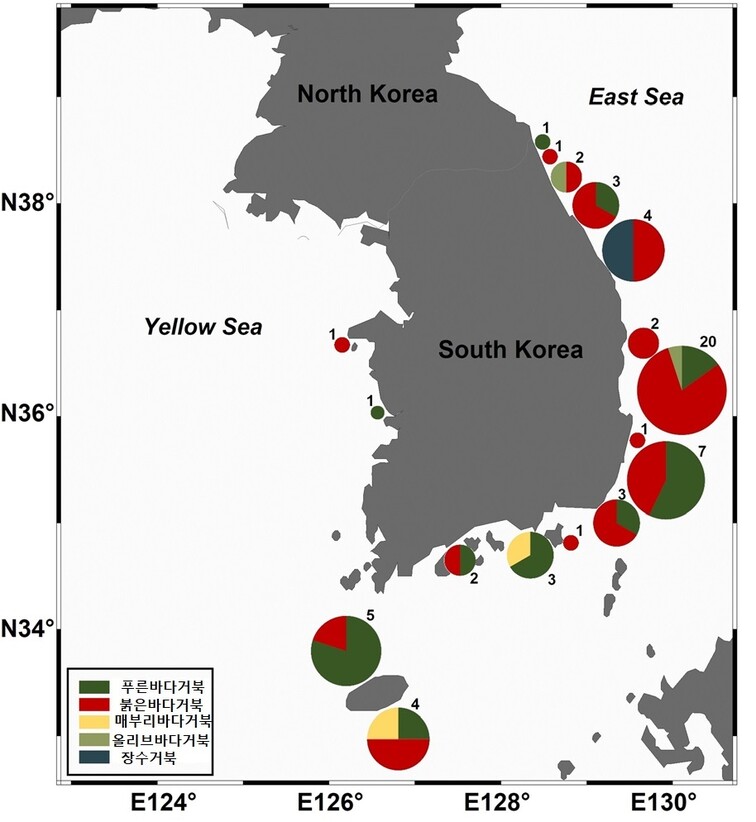

우리나라 해안에서 사체가 발견된 다양한 바다거북. 제주보다 동해에서 많이 목격됐다. 김지희 외 (2021) ‘생태학과 환경 저널’ 제공.

조사한 거북은 붉은바다거북이 36마리(58.1%)로 가장 많았고 이어 푸른바다거북이 19마리(30.6%)로 뒤를 이었다. 매부리거북 3마리와 올리브바다거북과 장수거북 각 1마리도 조사 대상에 포함됐다.

붉은바다거북은 제주뿐 아니라 동해안에서도 널리 발견됐는데 이제까지 주로 동물성 먹이를 먹는다고 알려졌지만 이번 조사에서 동·식물성 먹이를 모두 섭취하는 것으로 드러났다. 이들의 위에서는 고등어와 가라지(전갱이의 일종) 같은 한반도 연안에 분포하는 물고기와 함께 다시마·지충이·모자반 등 우리나라 연안에 흔한 해조류가 자주 나왔다.

제주와 남해안에서 주로 목격되는 푸른바다거북은 자라면 식성이 육식에서 채식으로 바뀐다. 한려해상국립공원 제공.

어릴 때 동물성 먹이를 주로 먹지만 성체가 되면 채식으로 식성을 바꾸는 푸른바다거북의 위에서도 이런 연안 해조류가 다수 검출됐다.

붉은바다거북이 동해안에 대거 출현하는 이유는 난류인 구로시오 해류의 지류인 동한난류가 흘러 겨울에도 수온이 높고 먹이가 풍부하기 때문으로 연구자들은 분석했다.

특히 경북 포항에서는 가장 많은 수의 바다거북이 발견돼 눈길을 끌었다. 바다거북은 열대와 아열대에서 번식하기 때문에 바다가 따뜻한 제주와 남해안에서 주로 발견되는 것으로 알려졌다.

연구에 참여한 김일훈 국립해양생물자원관 박사는 “유독 포항 호미곶 근처에서 바다거북이 많이 발견된다”며 “난류가 지나가는 길목이기도 하고 무언가의 이유로 먹이가 많기 때문일 수도 있다”고 말했다. 그는 “동해에서 바다거북 신고가 잦아진 까닭은 관광객이 늘고 해안 접근성이 좋아진 측면도 있다”고 덧붙였다.

부산 남구 용호동 이기대 해안가 바위에서 1999년 발견된 길이 1.2m의 대형 붉은바다거북 사체. 연합뉴스

부검한 바다거북 19마리 가운데 16마리의 뱃속에서는 비닐, 스티로폼, 나일론 끈, 그물 등 다양한 플라스틱 폐기물이 나왔다. 연구자들은 “플라스틱 쓰레기 때문에 바다거북이 죽었는지는 불확실하지만 이런 결과는 플라스틱 쓰레기 문제가 세계적으로 얼마나 심각해지고 있는지 잘 보여준다”고 밝혔다.

조사 대상의 70% 이상이 암컷으로 드러나 한반도 연안의 번식지 가능성도 드러났다. 실제로 제주뿐 아니라 부산, 영덕 등 동해안에서도 바다거북이 번식한 기록이 남아있다. 제주 중문 색달해수욕장은 1999년부터 2007년까지 4차례 바다거북이 산란한 곳이어서 인공증식한 바다거북을 방류하는 단골 장소이기도 하다.

국립수산과학원이 2008년 제주 중문 해수욕장에서 방류하는 푸른바다거북. 연합뉴스

기후변화로 바다거북의 산란지가 늘어날 가능성은 없을까. 양동우 박사는 “과거 우리나라 연안을 산란지로 이용했지만 최근 자연 산란 목격이 이뤄지지 않는 이유를 먼저 생각해 봐야 한다”며 “연안개발로 인한 모래 해변 감소와 소음, 해양 쓰레기, 야간 조명, 사람들의 접근이 환경을 바꾸어 놓았다”고 이메일 인터뷰에서 말했다. 그는 “출입제한, 보전지역 설정 등 산란하러 온 바다거북이 위협을 느끼지 않고 방해받지 않을 환경조성이 먼저 필요하다”고 덧붙였다.

인용 논문:

Journal of Ecology and Environment, DOI: 10.1186/s41610-021-00206-w

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[웹툰] 우린 계속 걷자 [웹툰] 우린 계속 걷자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206500963.webp)