[애니멀피플]

41년 장기 연구 결과 “공존 가능”, 전제는 곰도 바뀌고 사람도 바뀌어야

41년 장기 연구 결과 “공존 가능”, 전제는 곰도 바뀌고 사람도 바뀌어야

여름철 불루베리 등 각종 장과류는 불곰이 칼로리를 섭취하는 주요 먹이이다. 그러나 도시 환경은 불곰의 주행성 습성을 바꾸고 있다. 게티이미지뱅크

더 위험한 도시에 몰리는 이유 연구자들은 7일 미 국립학술원 회보(PNAS)에 실린 논문에서 “연구 결과 인간이 지배하는 지역에서 불곰의 사망률이 높지만, 사람과 불곰의 공존은 가능한 것으로 나타났다”며 “공존이 가능한 원인은 불곰이 주행성에서 야행성으로 습성을 바꿨고 도시와 연결된 야생지역에서 새로운 불곰이 공급됐기 때문”이라고 밝혔다. 인간의 영향이 자연 구석구석까지 미침으로써 이제 대형 포식자에게 남겨진 공간은 도시, 고속도로, 농촌, 조각난 자연 서식지가 뒤섞인 곳이 대부분이다. 포식자는 새로운 ‘인간 세상’에 적응하든가 지역적으로 절멸하든가의 갈림길에 섰다.

캐나다 브리티시컬럼비아의 교란된 불곰 서식지. 연결된 야생 서식지가 멀리 보인다. 클레이턴 램 제공

나이 먹을수록 야행성으로 불곰들은 달라진 서식지에 적응하는 방법을 찾아냈다. 주행성이던 습성을 야행성으로 바꿔나가는 것이다. 야생에서도 연어 소상철이나 엘크 새끼가 집중적으로 태어나는 철 등에는 불곰도 야간 사냥을 한다. 그러나 불곰은 기본적으로 잡식성이고, 에너지의 90%를 장과류 등 식물에서 얻는다. 열매, 뿌리, 순, 잎 등을 낮 동안 찾아다니고 밤엔 잔다.

야행성으로의 전환은 생존을 가른다. 그러나 3살 이상의 불곰만이 이런 적응을 했다. 위키미디어 코먼스 제공

캐나다 재스퍼 국립공원의 불곰. 도시 지역 불곰에 새로운 개체를 공급하는 저수지 구실을 한다. 위키미디어 코먼스 제공

야생지역에서 ‘새 피’ 공급돼야 인간 영향 지역에서 불곰의 지역적 절멸을 막아주는 건 야생지역으로부터의 ‘수혈’이다. 연구자들은 “야생에서 확산하는 청년 불곰들이 도시 근처 불곰 서식지의 높은 사망률을 상쇄해 준다”고 밝혔다. 교란 지역이라도 잘 보전된 야생지역과 연결돼 있는 것이 중요하다는 이야기다. 야생동물 쪽 적응만으로 포식자와 인간이 공존할 수 있는 건 아니다. 연구자들은 “사람들이 포식자를 더욱 관용하는 사회적 태도의 변화도 북아메리카 서부의 많은 교란 지역에서 불곰이 재도입되고 존속하며 일부 지역에서는 늘어나는 데 기여했다”고 밝혔다. 그렇다면 인간 환경에 적응한 불곰의 형질은 유전될까. 연구자들은 “교란 지역의 사망률이 워낙 높아 야생지역에서의 공급이 단절되면 10∼20년 안에 지역적 절멸이 일어난다”며 “불곰의 공존형 형질이 진화할 가능성은 없다”고 밝혔다. 대신 “어미에서 자식으로 교육을 통한 적응 행동의 문화적 전수는 가능하다”고 덧붙였다.

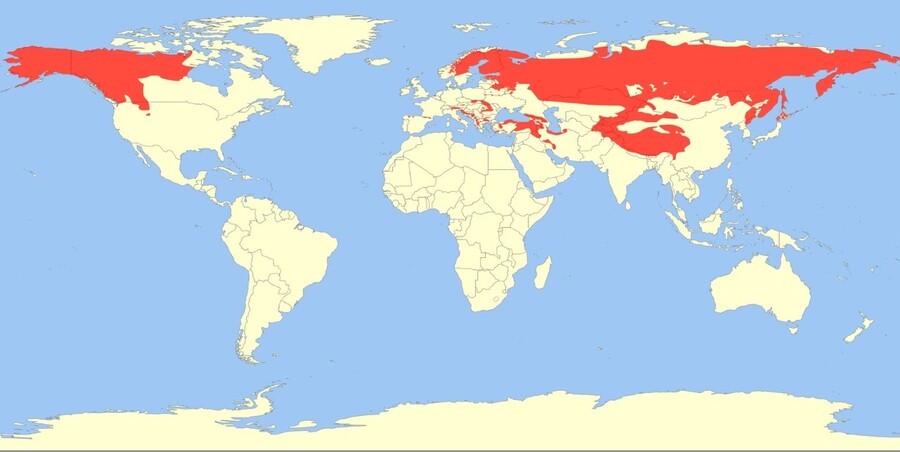

불곰은 유라시아와 북아메리카 북부 전역에 서식한다. 위키미디어 코먼스 제공

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[웹툰] 우린 계속 걷자 [웹툰] 우린 계속 걷자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206500963.webp)