지난해 경북대 수의과대학 교배 실습에서 이용되다 폐사한 개 ‘건강이’의 이름을 딴 법안이 발의됐다. 사진 동물해방물결 제공

지난해 수의과대학에서 가학적 실험에 동원되다 사망한 실습견 ‘건강이’의 이름을 딴 법안이 발의됐다.

18일 더불어민주당 이탄희 의원(용인 정)은 실험동물 공급과정의 투명성을 확보하는 ‘동물보호법 개정안’을 발의했다. 개정안은 지난달 국회 교육위원회 국정감사에서 이 의원이 경북대 수의과대학에서 일어난 강제교배, 실험동물 재사용 등의 문제를 지적한 데에 대한 후속 조치다.

건강이는 지난해

경북대 수의대에서 교배 실습에 이용된 실습견이었다. 실험동물공급처의 실습견은 대부분 비글견이지만, 건강이는 어디서 왔는지 알 수 없는 믹스견이었다. 당시 실습 담당교수는 ‘개들이 식육견을 키우는 곳에서 왔다’고 답했다. 건강이는 심장사상충, 난소종양, 자궁내막증과 같은 질병을 앓고 있음에도 한달 넘게 실습에 동원되다 폐사했다.

11월9일에는

서울대병원 ㄱ교수가 고양이를 이용한 실험에서 불법을 저지른 혐의로 검찰에 송치됐다. ㄱ교수는 난청보조 기구 실험에 여러 마리의 고양이를 동원했으나,

실험묘들의 출처는 불분명했고 고통사 의혹까지 불거졌다. 실험묘들은 품종묘와 코리안숏헤어 등이 섞여있어 유기동물일 가능성이 제기됐으나 현행 법률상 이를 처벌할 근거가 없는 상황이다.

서울대학병원에서는 멀쩡한 고양이의 귀를 멀게 한 뒤, 두개골에 인공장치를 삽입하는 실험이 진행됐다. 비글구조네트워크 제공

이번 개정안은 실험동물의 공급처를 규정해 유기동물 등이 실험에 동원되지 않도록 하겠다는 취지다. 발의안에는 동물보호법 제23조에 실험동물 공급처에 대한 규정을 신설하고, 자격을 강화하는 내용이 담겼다. 현재 ‘실험동물에 관한 법률’(실험동물법)은 실험동물의 공급처를 동물실험시설, 우수실험동물생산시설, 실험동물공급자로 제한하고 있지만 공급처에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않다.

다만, 동물보호법 제24조에서 유실·유기동물을 대상으로 한 실험을 금지하고 있을 뿐이다. 이마저도 실험동물법의 적용 대상이 아닌 대학, 교육기관 등은 무허가 업체나 출처가 불분명한 곳에서 동물을 공급받더라도 처벌할 근거가 없었다.

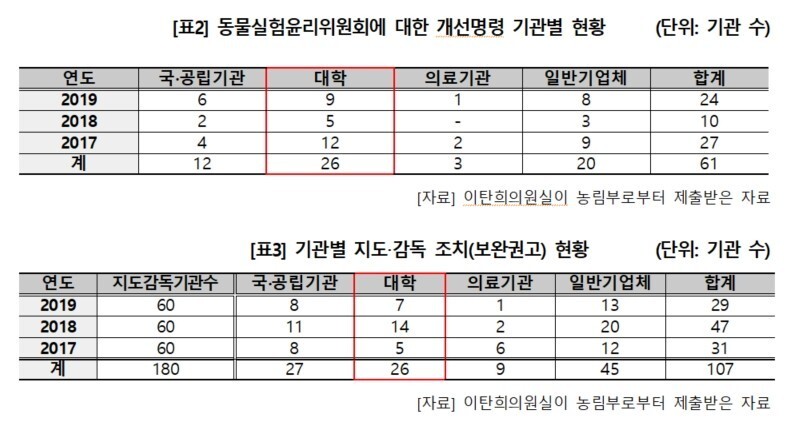

대학은 지난 3년간 농림축산식품부의 동물실험윤리위원회 개선권고를 가장 많이 받은 곳(26건)으로, 기관별 지도 감도 보완권고 또한 26건으로 나타났다.

신설 조항인 만큼 한계도 존재한다. 현재 개의 법적 지위가 ‘가축’에 속해, 실험동물법에 동물 공급처 중 하나에 ‘축사’가 포함될 경우 개농장을 통한 식용견의 실험실 유입을 원천 차단할 수는 없을 것으로 보인다.

이지연 동물해방물결 대표는 “개정안 발의는 환영하지만, 통과되더라도 여전히 출처불명의 동물이 개 농장을 통해 실험에 동원되는 일을 막기엔 역부족이다. 법이 이름을 딴 ‘건강이’와 같은 상황의 개들이 실험에 동원되는 것을 완전히 막기 위해서는 그 전 단계인 축산법에서 개를 가축에서 제외하는 방안이 속히 이행되어야 할 것”이라고 전했다.

이탄희 의원은 “반려인구 1500만 시대에 발맞춰 동물에 대한 생명윤리 인식변화가 필요하다. 건강이법을 통해 대학 등 교육기관에서 이뤄지는 동물실험이 투명하게 행해지길 기대한다”고 말했다.

김지숙 기자 suoop@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)