경기 광명에 위치한 책방 읽을마음은 나와 같은 날 태어난 작가의 책을 선별해 ‘블라인드 북’으로 소개한다.

조용한 서점에 ‘딸랑’ 소리와 함께 한 사람이 들어온다. 창문 없는 책방의 유일한 문이 열리면서 나는 도어벨 소리다. 책방골목과 책방 사이의 분리된 공간이 잠시 하나가 된다. 일층이지만 문턱을 만든 낯선 공간에 용기 내어 들어온, 한 손님을 통해 만들어진 새로운 세계다. 문이 닫히고, 다시 분주한 골목과 책방은 서로 다른 공간이 된다.

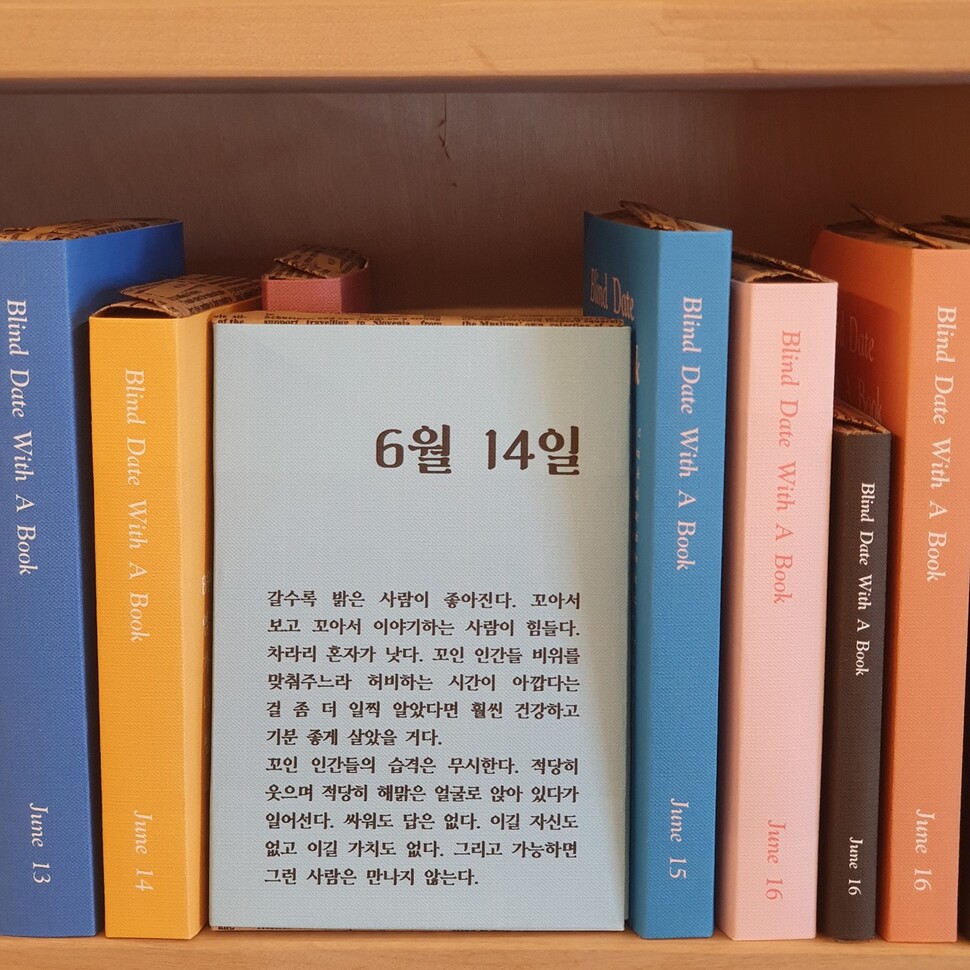

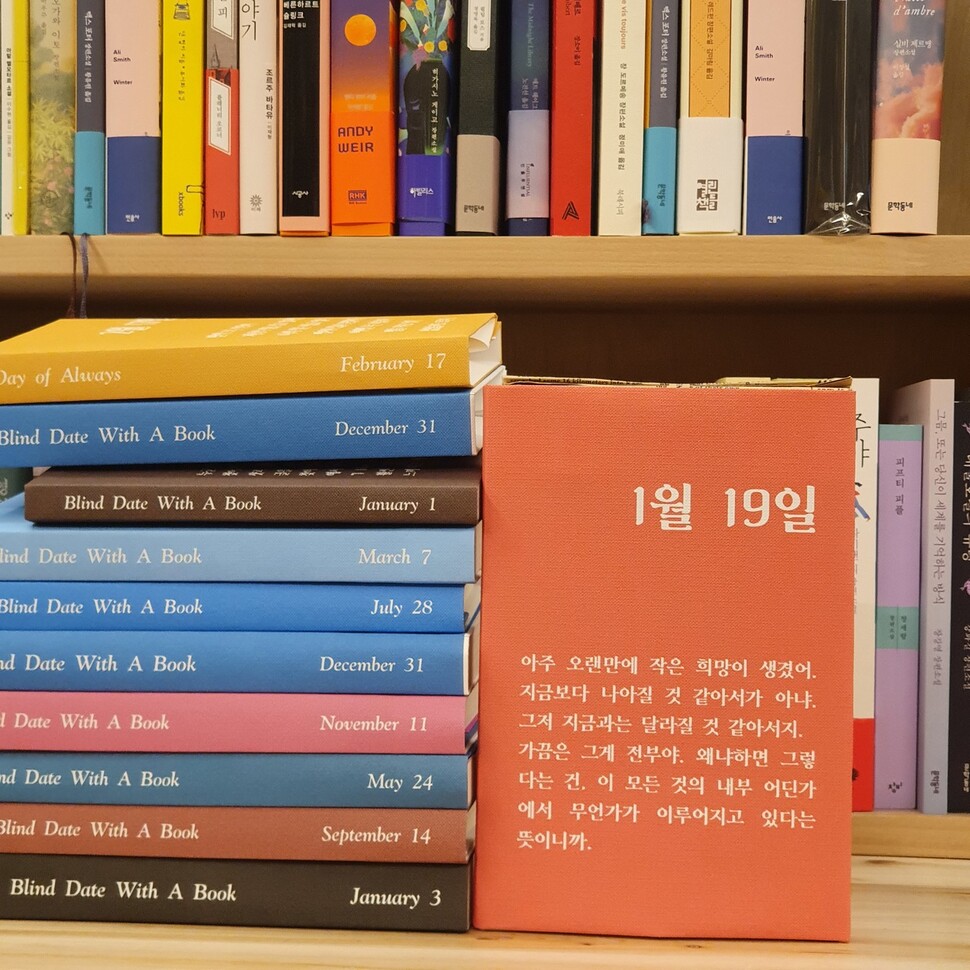

새로운 공간에 도착한 손님은 벽면 가득히 꽂힌 수많은 책 사이에서 자신의 책을 찾는다. 제목도 작가도 쓰여 있지 않지만 그는 이미 자신이 어떤 책을 골라야 하는지 알고 있다. 한 권의 책을 꺼내서 책에 적힌 날짜를 바라본다. 그 날짜는 그의 생일이다. 그리고 그 책을 쓴 작가의 생일이다.

같은 날짜가 적힌 책이 여러 권이 있다. 서가에서 모두 꺼내 책표지를 본다. 앞면엔 책 속의 문장이 쓰여 있고, 뒷면엔 책에 대한 힌트 키워드가 담겨 있다. 같은 날짜의 책 중, 조금 더 손님과 주파수가 맞는 문장과 키워드를 가진 책이 있을까? 손님은 고민 끝에 네 권의 책 중에 두 권을 들고 계산대로 향한다.

이번 손님은 들어와서 나가기까지 2분이 채 걸리지 않았군. 오늘도 책방의 평균 체류 시간은 줄어든 것 같다. 한때 점심시간에 급히 달려와 결제하고 다시 뛰어나가기까지 15초가 걸린 손님이 보인 뒤로, 나는 이왕 이렇게 된 거 ‘세상에서 가장 체류 시간이 짧은 서점’을 노려보는 건 어떨까 고민해 봤다. 물론, 오래 머물면서 책 사이에서의 시간을 보내는 손님들을 보는 뿌듯함이 크다 보니 진지하게 고민하진 않았다.

책방 읽을마음은 나와 같은 날 태어난 작가의 책을 선별해 ‘블라인드 북’으로 소개한다.

책방 읽을마음은 나와 같은 날 태어난 작가의 책을 선별해 ‘블라인드 북’으로 소개한다.

지난 9월1일 열린 2023대한민국독서대전에 읽을마음은 ‘9월1일’ 책만 전시했다.

손님이 나갔으니 본업을 시작해볼까. 서점업으로 등록했지만 실상은 제조업에 가까운 이 책방은 매일매일이 책 포장의 연속이다. 한 권의 책이 팔리면 그만큼 다시 포장해서 서가에 채워 둔다. 포장비를 따로 받아야 하는 거 아니냐는 이야기도 많이 들었지만, 포장비를 최소화하고 내 인건비를 포기하고서라도 책을 조금 더 팔고 싶다. 작가님들과 출판사들이 이 나라에서 책밥 먹는 건 무리라는 생각을 가지지 않도록, 내 영역에서라도 돕고 싶은 마음에 연 책방이기 때문이다.

사실 감사할 일이다. 사람과 사람 사이 거리를 두어야 했던 지난 시간에, 나는 포장할 일 없이 마음껏 책을 읽으면서 ‘울면서 책 포장하는 호사를 누렸으면 좋겠다’고 생각했다. 요즘은 가끔씩 슬슬 울어야 하나 고민도 하게 됐으니 여기까지 잘 왔다고 생각한다. 집 앞 슈퍼 사장님은 내가 출근할 때부터 퇴근할 때까지 같은 속도로 어슬렁어슬렁 야채를 나르고, 옆집 라멘집 사장님은 문 연 시간보다 더 긴 시간 동안 육수를 끓이고, 앞집 이자카야 사장님은 새벽같이 나가 횟감을 받아 오고 아이들 등원을 시킨다. 서점도 장사하는 곳이니 그만큼 부지런해야 하는 게 사실 마땅하다.

잠시 눈을 들어 책방 문을 바라본다. 책방 문 맞은편으로 예쁜 음식점이 보인다. 책방이 처음 이 골목으로 이사왔을 때는 건강원이었던 자리다. 배즙을 만들 배나 김장을 할 배추가 쌓여 있었고, 가끔은 염소가 앉아서 배추를 씹고 있었다. 조용한 골목에 더 조용한 책방이 생긴 뒤, 골목에는 예쁜 음식점과 카페가 하나둘씩 들어오기 시작했다. 책방 영업이 끝나고 하나 더 있는 겉문까지 닫으면, 창문 없는 책방은 어둠에 잠긴다. 바깥에서는 파란 벽면에 책 한 권이 세워져 있다. 책 모양으로 만든, 책방의 겉문이다.

자기만의 공간에서 자기만의 책을 찾은 손님은 저 문을 열고 다시 분주히 돌아가는 세상 어딘가로 행진했다. 부디 어디에선가 오늘처럼 자신을 돌볼 줄 알고 작은 의미에서 큰 기쁨을 만끽하는 순간을 자주 맞이하기를 바란다. 문을 열고 책방을 깨운 순간처럼, 자신과 같은 날 태어난 작가의 책을 펼쳐서 그 속의 이야기를 깨우는 시간도 충만히 누리기를 응원한다.

광명/글·사진 이한별 읽을마음 책방지기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[책&생각] 오평짜리 새까만 공간에 그려가는 꿈 [책&생각] 오평짜리 새까만 공간에 그려가는 꿈](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038129099643_20231228503784.jpg)