나의 첫 책│서경식

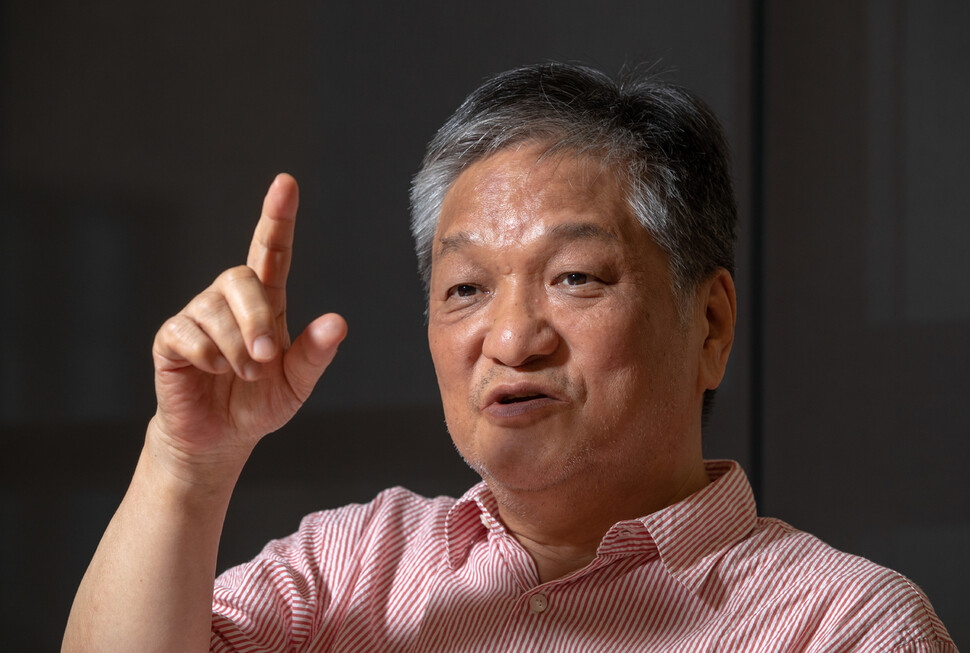

2019년 8월 한겨레21에서 마련한 대담에 참여한 서경식 작가의 모습. 김진수 기자 jsk@hani.co.kr

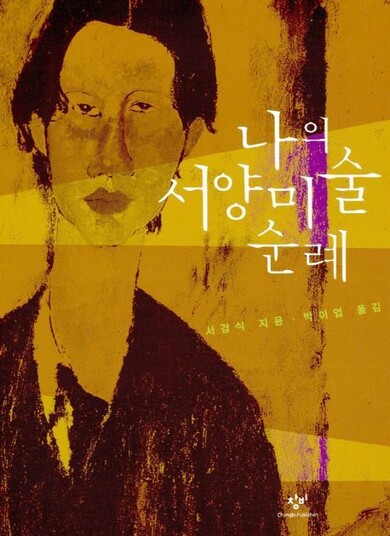

숨막히는 시대에 주어진 우연한 행운 ‘나의 서양미술 순례’는 원서(일본어판)가 1991년에 간행되고, 다음해에 한국어판이 간행됐다. 처음에는 작은 크기의 염가본(창비 교양문고) 중의 하나였다. 표지 디자인은 미켈란젤로의 조각 ‘저항하는 노예’였다. 나중에 판형을 키운 판본의 표지는 모딜리아니의 ‘샤임 수틴의 초상’이다. 초판이 나온 지 30여년이 지난 지금도 판을 거듭하고 있다. 요즘에도 낡은 문고판에 대한 애착을 피력하는 사람을 만날 때가 있다. 몇 년 전 어느 지방도시의 미술관에서 강연했을 때 나와 동년배로 보이는 여성이 이 책을 소중하게 안고 와서 조심스레 사인을 부탁했다. 그 여성은 저 암울했던 시대에 무슨 생각으로 이 책을 구입했던 것일까. 내 멋대로의 상상에 지나지 않지만, 그녀도 나처럼 서양미술의 실제 작품을 현지에 가서 보고 싶어하며 몹시 동경했던 것은 아닐까. …물어보고 싶었으나 그럴 시간이 없었다.

순례는 아직도 끝나지 않았다… 이 책은 젊은 날 유럽 각지를 돌아다니며 만난 다양한 미술작품과의 대화를 기록한 에세이다. 집필 시기는 군사정권 시대 후기로, 그때는 내 형 두 사람도 출옥의 희망도 없이 옥중에 있었다. 나는 일본에 살면서도 나 자신이 지하실에 내던져져 있는 듯한 심정이었다. 양친이 차례로 세상을 떠난 뒤 숨막히는 일본에 갇혀 있던 내게 뜻밖에도 해외에 나갈 기회가 찾아왔다. 광주 5·18 3년 뒤였다. 이런 기회는 두 번 다시 찾아오지 않을지도 모른다, 한 번이라도 좋으니 인생이 끝나기 전에 서양미술 명작을 이 눈으로 보고 싶다고 나는 열망했다. “무엇을 위해?” “그래서 어쩌려고?”라고 누가 묻더라도 내게는 대답할 말이 없었다. 조국에서는 군사정권 말기의 결사적 민주화 투쟁이 계속되고 있었으나, 나는 그 투쟁을 그저 멀리서 지켜볼 뿐 아무런 도움도 줄 수 없는 존재였다. 당시의 나는 무직으로 수입이 없었고, 그런 여행은 전혀 계획도 그것이 이뤄질 가능성도 없었던 일이었다. 벨기에의 고도 브뤼허의 미술관에서 ‘캄비세스 왕의 재판’을 마주했을 때, “아, 역시…”라는 생각에 사로잡혔다. 그 그림이 마치 나를 기다리고 있었던 것 같았다. 산 채로 피부가 벗겨지고 있는 희생자의 모습에서, 몇 개월 전 깊은 실의 속에 세상을 떠난 아버지의 모습을 겹쳐서 봤던 것이다. 그 3년 전에는 모진 병고 끝에 어머니가 한을 품고 세상을 떠났다. “역시 도망갈 수 없어” 하고 생각했다. 늘 뇌리에서 떠나지 않는 무참한 이미지로부터 도망치고 싶어 머나먼 유럽까지 왔는데, 가는 곳마다 마치 내가 찾기라도 하듯 그런 이미지와 마주쳤다. 도망쳐 왔는데 붙잡힌 것이다. 나는 일개 분단국가 재외국민이었고, 옥중에서 생명을 위협받고 있는 정치범의 가족이었다. 그 존재 구속성을 받아들일 작정이었다. 따라서 그 유럽 여행도 어디까지나 목적이 없는 일시적인 것이라 생각하고 있었다. 여행이 끝나면 말없이 원래의 내 우리로 돌아갈 작정이었다. 그런데, 결과적으로 그렇게 되지 않았다. 브뤼허 이후 약 3개월의 여행 기간에 나는 뭔가에 쫓기듯 미술관에서 미술관으로, 성당에서 성당으로 돌아다녔다. 거의 ‘광기’였다고 지금은 생각한다. 그림쟁이들의 혼이, 또 거기에 그려진 인간들의 탄식과 슬픔이 마음을 마구 흔들었다. 반 고흐가, 고야가, 미켈란젤로가 나를 쉴 새 없이 몰아붙였다. 그들이 내게 이 책을 쓰게 만들었다. 그러던 중 미술작품과의 대화를 조금씩 글로 써서 남기기 시작했다. 형들의 구명운동에 진력해 주셨던 정치사상학자 후지타 쇼조(藤田省三) 선생이 출판사에 억지로 추천을 해 주셨기에 그 원고가 빛을 보게 됐다. 그것이 다시 한국 백낙청 선생의 눈에 띄어 창작과비평사에서 간행됐던 것이다. 이 책이 그런 행운을 입은 이유는 나 자신의 힘이라기보다는 그것이 군사정권에서 민주화로의 시대 전환점에서 출판돼 더 넓은 세계로 나가고 싶다는 조국 사람들이 간직하고 있던 열망과 맞아떨어졌기 때문일 것이다. 이 책은 여행기도 미술 해설서도 아니다. 나 자신의 고독한 독백이다. 그때까지 한국에서 살아 본 적도 없이 일본어로 사색하고 기술한 나의 저서가 조국 사람들의 가슴에 가 닿으리라고는 상상도 하지 못했다. 미술의 힘을 빌려서 마침내 나는 그 고통스러웠던 독백을 작품화할 수 있었다. 나는 말하자면 유럽 경유, 미술작품 경유로 조국 사람들과 만나는 행운을 누릴 수 있었던 것이다. 나는 그 뒤에도 오늘날까지 ‘미술 순례’를 계속하고 있다. 끝나지 않는 여행, 나 자신의 어둡고 깊은 곳을 찾아다니는 여행이다. 서경식 도쿄경제대 명예교수, 번역 한승동 ■ 그리고 다음 책들

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[책&생각] 소설로 끄집어낸 4·3…뒤따른 고문과 수형 [책&생각] 소설로 끄집어낸 4·3…뒤따른 고문과 수형](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1222/53_17032085959664_20231221503957.jpg)

![우주 생각하는 과학자도 세속에 붙들리네 [.txt] 우주 생각하는 과학자도 세속에 붙들리네 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504318.webp)