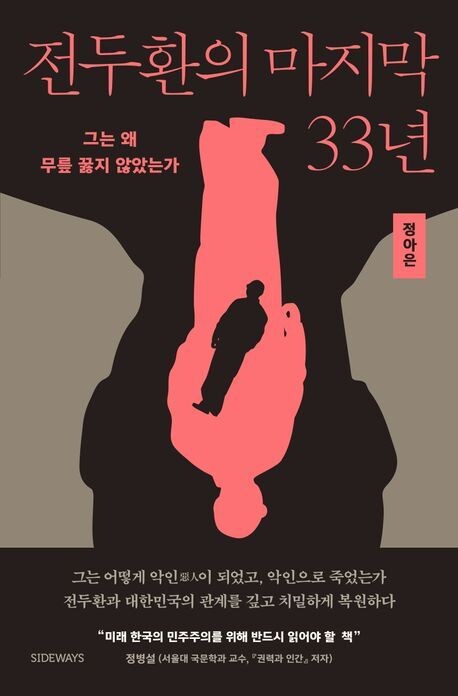

전두환의 마지막 33년

그는 왜 무릎 꿇지 않았는가

정아은 지음 l 사이드웨이(2023)

코로나 팬데믹 여파로 한국영화의 위기가 이야기되었던 것이 불과 얼마 전 일인데, 유독 영화 ‘서울의 봄’이 박스오피스 최고의 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 특히, 이 시대를 경험했던 장년층보다 이른바 ‘엠제트(MZ)세대’라고 불리는 청년층의 감상이 줄을 잇는다. 출판계에서도 당시 역사를 다룬 서적 중 일부가 독자의 시선을 끌고 있다. 소설가 정아은의 ‘전두환의 마지막 33년’도 그중 하나다. 제목이 이미 말하듯 이 책은 1979년 12·12 군사반란을 직접 다루기보다는 1988년 대통령직에서 퇴임한 뒤 2021년 사망할 때까지의 전두환에 대해 이야기한다. 소설가로서 문학으로 이야기할 법한 주제이지만, 그는 에둘러 가는 대신 논픽션을 선택했다.

5·18광주를 피의 학살로 진압하고 권력을 거머쥔 전두환은 8년 남짓의 대통령 자리를 쿠데타 동지 노태우에게 물려준 뒤 ‘전임 대통령’으로 33년을 살았다. 4개 필지, 3개 건물로 이루어진 약 500평 규모의 집에서 경호원들의 보호를 받으며, 간간이 청와대에 초청받아 다른 전임 대통령들과 어울리며 ‘조국의 미래’, ‘국가의 안위’를 운운했다. 때로는 영화 속 ‘전두광’의 말처럼 떡고물을 두둑하게 챙겨준 측근들을 대동하고 골프장과 고급 식당에 드나들었다.

1997년 대법원은 전두환에게 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 등의 혐의로 무기징역을 선고하며 추징금 2205억 원을 확정했지만, 91세 되던 2021년 지병으로 사망했기에 남은 뇌물 추징액 925억8000만 원은 받아낼 수 없게 되었다. 무엇보다 그는 역사 앞에 커다란 죄를 지었으나 생전 단 한마디의 사과도 하지 않았다. 이 책은 “그는 왜 무릎 꿇지 않았는가?”란 소박한 의문에서 출발한다. 작가는 마치 소설가가 자신이 다루려는 인물의 심리를 성장 과정과 맞물려가며 조사하듯 전두환의 생애를 조목조목 짚어간다. 이 과정을 통해 그가 우리와 함께 살았던 시간이 어떤 시대였는지 알게 된다.

그에 따르면, 대한민국은 2차대전 이후 생겨난 독립국 중 유일하게 오이시디(OECD)에 가입한 국가이고, 원조를 받던 나라에서 50여 년 만에 원조국의 지위에 오른 나라다. 또한 부패하거나 불법을 저지른 지도자(이승만, 전두환, 박근혜)를 세 번이나 쫓아내고 그 자리에 국민의 손으로 뽑은 지도자를 세운, 산업화와 민주화라는 근대의 과제를 모두 이룬 단 하나의 신생독립국이다. 그런데 우리는 이들을 권좌에서 쫓아낸 뒤 단 한 번도 제대로 철저하게 처벌한 적이 없었다. 어떻게 이런 일들이 벌어졌을까. 답은 간단하다. 근대를 달성하는 과정에서 우리는 ‘안 되는 것도 되게 하기 위해’ 소수자와 약자 등 타인의 희생, 편법과 탈취와 거짓조차 모두 원래 세상이 그런, ‘어쩔 수 없는 것’으로 묵인해왔기 때문이다.

전두환은 어떻게 33년이란 긴 세월 동안 온갖 사회적 압력에도 불구하고 양심의 가책은커녕, 조금의 불편한 기색도 없이 사과 한마디 하지 않고 버틸 수 있었을까? 독재자의 악행에 대한 국민적 성토가 넘쳐났던 때조차 ‘성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다’던 검사가 국회의원으로 출세하고, 그의 방문 앞부터 무릎걸음으로 기어 큰절한 이들이 여전히 행세하는 사회다. 작가가 찾아낸 것은 답이 아니었다. 그것은 대한민국이란 도대체 어떤 사회였기에 그토록 많은 국민을 죽이고 고문하며 불법으로 권력을 잡은 자를 끝끝내 무릎 꿇리지 못했는가,란 새로운 질문이었다.

전성원 황해문화 편집장