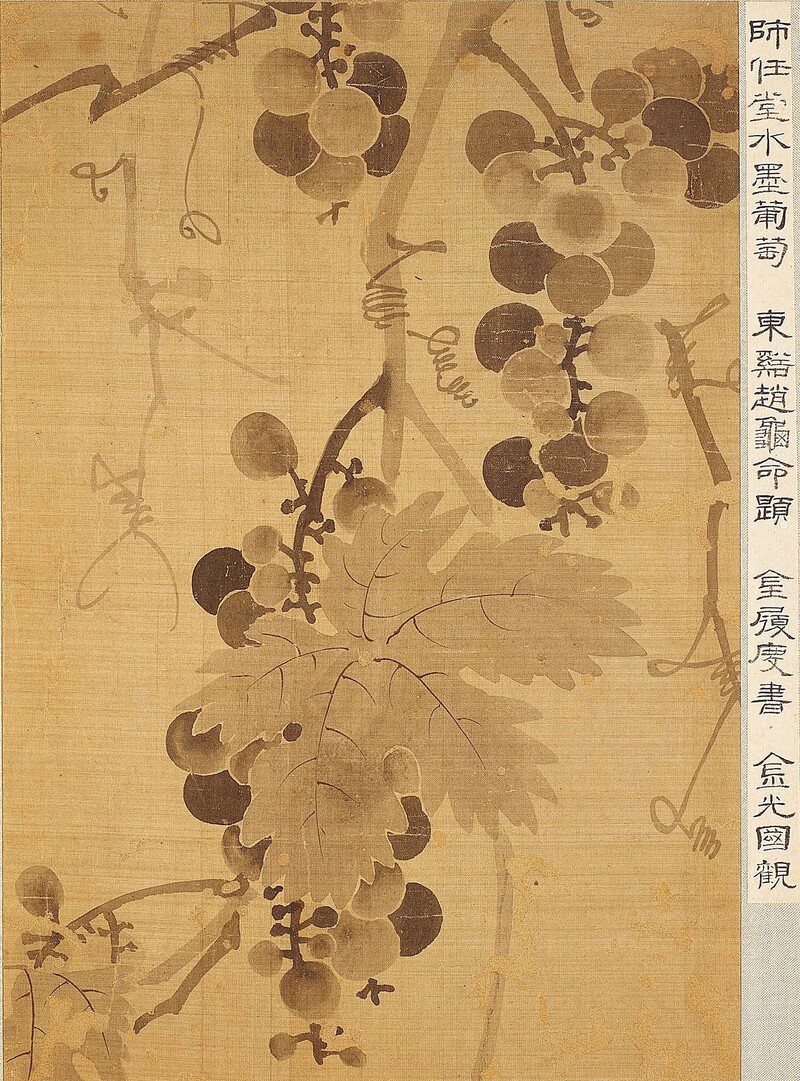

<해동명화집>(海東名畵集) 중 신사임당이 그린 <포도>, 비단에 먹, 32.0×21.8㎝, 간송미술관 소장

☞한겨레S 뉴스레터 구독하기 https://bit.ly/319DiiE

박물관의 핵심은 무엇일까 하는 질문을 자주 하게 된다. 박물관이 소장한 유물일까, 자리하는 장소일까, 그곳에서 일하는 사람들일까. 재난 지역에서 문화유산들이 덧없이 파괴되고, 팬데믹 시기에 전세계 박물관들에서 대량 해고가 발생했다는 뉴스를 볼 때마다 돌이켜본다. 무엇이 박물관을 박물관으로 만드는지, 그리고 무엇이 사라질 때 박물관은 더 이상 박물관이 아니게 되는지.

서울 성북동에 있는 간송미술관은 이 질문을 곱씹기에 가장 좋은 곳이다. 우리나라 최초의 근대식 사립미술관인 이곳은 간송 전형필이 남긴 위대한 컬렉션에서 출발했다. 매년 보름씩 두번 열리는 전시를 보러 미술관이 있는 언덕으로 사람이 구름떼처럼 몰리곤 했다. 미술관 직원들 역시 긴 세월 소장품 연구를 통해 학계에서 이름을 높여왔다. 그렇기에 재단 설립, 대구 이전 결정에 이은 소장품 경매 출품, 디지털 자산화한 훈민정음을 일반인에게 분할 판매하는 프로젝트 등 최근 미술관의 행보는 파격적이었다. 그리고 그 소식을 접한 사람들이 놀랄수록, 간송의 수집품과 보화각(葆華閣) 건물이 곧 간송미술관이라고 여겨왔다는 대중의 인식이 선명하게 드러났다. 그래서 간송미술관은 이제 예전의 그곳이 아니게 된 걸까? 성북동 보화각에서 7년 만에 열린 전시 ‘보화수보’(寶華修補, 6월5일까지)는 그 질문을 궁리한 끝에 내놓은 답변처럼 느껴진다.

벌레 먹은 흔적에 살아난 눈송이

1층 전시실에는 문화재청 지원으로 보존 처리를 마친 소장품 150건 중 앞으로 지정문화재가 될 가능성이 높은 작품 8건이 나와 있다. 덧문을 닫아두고 천장에서 내려온 둥근 조명들로 빛을 밝힌 전시실 안도, 벽을 따라 작품을 배치하는 진열 방식도 예전 그대로다. 작품 아래에 친절한 설명 카드가 생긴 것은 반가운 변화다. 시간대별로 입장 인원을 제한해서 전시실 분위기도 여유롭다.

32점의 그림들 중 사람들은 신사임당(1504~1551)의 포도 그림을 가장 반가워하는 듯했다. 5만원권 앞면에 들어간 그 포도 그림이다. 비단 위에 그려진 포도송이들은 아직 가지에 달려 탐스럽게 익어가는 중인데, 커다란 포도잎 한장이 그림 한가운데서 포도를 척 가리고 있는 것이 묘미다. 기운 센 손바닥처럼 쫙 펼쳐진 이파리도, 몸 댈 자리를 찾느라 빙글빙글 뻗어나는 덩굴손도 아직 한창 자라느라 바쁘다. 그 바쁨이 곧 생명의 싱그러움임을 포착해낸 것이 화가 신사임당의 솜씨일 것이다.

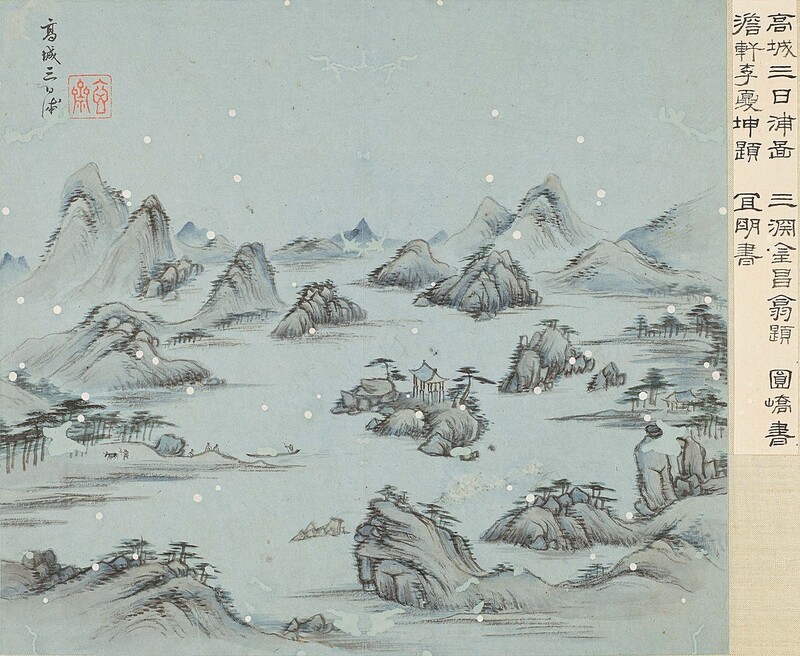

한편 사람들이 몇번이나 다시 앞에 가서 들여다보는 작품은 심사정(1707~1769)이 직접 금강산에 가서 호수 풍경을 관찰하고 그린 <삼일포>(三日浦)였다. 이 작품은 조선 후기에 이름난 서화 컬렉터였던 석농 김광국(1727~1797)이 직접 엮은 작품집에 수록된 그림으로, 겸재 정선의 영향이 잘 나타나는 실경산수 작품이다.

<해동명화집> 중 심사정이 그린 <삼일포>(三日浦), 종이에 옅은 채색, 27.6×30.8㎝, 간송미술관 소장

이 그림에는 화면 곳곳에 눈송이 같은 하얀 점들이 있다. 사실 이 점들은 화가가 그려 넣은 것이 아니라 오래전 벌레 먹은 흔적이다. 그런데 벌레들이 신통하게도 동그랗게 종이를 파먹어 들어간 덕분에 마치 눈 내리는 산수 같은 독특한 정취가 생겨났다. 색지의 푸르스름한 바탕색도 흐린 겨울날 공기를 떠올리게 한다. 금강산 어느 봉우리에 서서 호수 위로 함박눈이 떨어지는 모양을 한없이 바라보는 기분이 드는 멋진 그림이다.

이 그림을 보존 처리하며 가짜 눈송이들은 살아남았다. 종이가 상한 자리들은 비슷한 재질로 새로 채워 넣되, 이렇게 고친 부분은 원래 종이 색으로 칠하지 않고 색을 그대로 남긴 것이다. 보존 처리 과정의 마지막 단계인 ‘색맞춤’은 수리한 부분 색을 주변과 비슷하게 맞추어 보기에 자연스럽게 만드는 작업이다. 이 작품에서는 색맞춤의 기준을 작품의 원형이 아닌 사람들의 인상에 두었다. 오랫동안 이 작품을 보아온 이들의 낭만적인 기억을 함께 보존해준 셈이다. 옛 문화재는 ‘사실은 말이야’ 하는 곁이야기 한 토막만 있어도 훨씬 재미나게 느껴진다. 여기에 동시대 사람들의 따뜻한 판단이 한겹 더 보태져 더욱 매력적인 그림이 된 것이다.

관객의 흔적이 길로 새겨진 마루

간송미술관이 지금의 이름을 갖게 된 것은 간송 사후의 일로, 1938년에는 보화각이라는 이름으로 문을 열었다. 이 보화각 건물은 2019년 국가등록문화재로 지정되어, 이번 전시를 끝으로 긴 정비에 들어갈 예정이다. 보수 전 마지막 모습을 대중에게 공개하는 뜻으로, 그동안 엄격하게 금지되었던 전시실 안 촬영도 이번 전시에서는 2층에 한해 열어두었다. 개관 당시부터 지금까지 자리를 지켜온 고풍스러운 장미목 진열장들도 안을 비운 채 관람객들을 맞이한다. 전시 때마다 관람객으로 북새통을 이루던 예전에는 느껴보지 못한 널찍함에 놀랐다. 빈 전시실을 거닐 때 떠오르는 것은 여기 가득 찼던 사람들의 모습이었다.

볕 좋은 봄가을이면 즐거이 줄지어 이곳을 찾던 관람객들의 흔적은 전시실 마룻바닥에 길처럼 새겨졌다. 나무 마룻바닥은 사람들의 동선을 따라 하얗게 칠이 벗겨져 있다. 이렇게 수십년에 걸쳐 수천수만명이 지나며 남긴 하얀 발자국들을 보면, 이사 가기 전 살림이 나간 빈집을 돌아보는 것처럼 뭉클한 마음이 든다. 아주 틀린 기분은 아닐지도 모른다. 광복 이래로 우리 문화재를 사랑해온 많은 세대들에게 보화각은 그 사랑이 깃들고 자란 고향 집과 같은 곳이니 말이다.

진열장에 닿지 않게 서로 몸을 옹송그리면서도, 인파 사이로 까치발을 하고 목을 길게 빼며 작품을 구경하던 시절이 있었다는 것을 팬데믹 이후의 사람들은 믿지 못할지도 모른다. 그 불편하고, 그러나 뜨거웠던 시기를 회상하며 나는 이 건물이 다시 문을 여는 날, 마룻바닥의 저 닳은 흔적이 그대로이길 희망하게 되었다. 낡은 창문틀 하나도, 예스럽게 모서리를 둥글린 계단 돌난간 하나도 새것으로 바꾸지 않고 보존했으면 한다. 그 하나하나가 어우러지며 만들어낸 풍경이 곧 간송미술관을 통해 문화재를 향유해온 수많은 사람들의 기억이기 때문이다. 심사정의 <삼일포>에 남은 눈송이 같은 자국처럼.

1층 전시실 문 위에 걸려 있는 ‘보화각’ 현판은 간송의 스승 오세창이 쓴 것이다. 오세창은 보화각 상량식에서 “세상 함께 보배하고 자손 길이 보존하세”라는 축사를 남겼다. 그의 기원을 떠올리며 박물관다운 박물관, 간송미술관다운 간송미술관에 대한 궁금증과 기대도 해답의 실마리가 풀어진다. 보화각의 마지막 전시는 이렇게 답한다. 그건 곧 ‘문화재를 지키고 아끼는 마음’이라고.

박물관과 미술관의 문화재 전시나 전통문화를 주제로 한 전시를 소개합니다. 우리 문화재를 사회 이슈나 일상과 연결하여 바라보며, 보도자료에는 나오지 않는 관람 포인트를 짚어봅니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)