옷차림을 직접 조합할 수 있는 ‘조선 선비의 외출’ 영상 체험 화면. 신지은 제공

경기도 남양주시 실학박물관의 특별전 ‘조선비쥬얼’(내년 2월25일까지)은 남성 장신구와 옷을 조명하는 전시다. 파격적인 전시 제목은 포스터나 현수막 속 시각 디자인으로 볼 때 속뜻이 더 잘 와닿는다. ‘선비’ 두 글자를 큰 글씨로 강조해 놓은 것을 보면 자연스레 이 다섯 글자가 ‘조선 선비의 비주얼(보임새)’을 압축한 것임을 알게 되기 때문이다.

조선시대 남성들의 멋과 유행을 보여주겠다는 기개는 전시실에서도 느껴진다. 몬드리안의 그림처럼 검은 틀에 원색을 채워 넣은 컬러풀한 공간에서, 관람객들은 유명 디자이너의 제품을 모은 편집 매장을 둘러보듯 조선시대 공예품을 여유롭게 들여다본다. 유물에 담긴 역사적 의미보다 우선 눈에 어떻게 보이는지를 살피는 것이다. 모양과 색, 소재의 질감, 만든 솜씨를 따져보고, 같이 전시를 보는 일행에게는 어떤 안경이나 매듭 띠가 어울릴지 골라주기도 한다.

먼 옛날 이 유물들을 간직했던 원래 주인들도 저렇게 즐거운 눈빛과 얼굴로 이 물건들을 바라보았을까. 만일 유물에도 마음이 있다면, 이 전시에서 관람객들을 마주하며 오랜만에 옛 주인을 다시 만난 것 같은 그립고 반가운 기분이 들지도 모르겠다. 조선시대 남자들의 패션이라면 대강 품이 넉넉한 도포를 입고 갓을 쓴 모습을 떠올리기 마련이다. 상상 속의 갓은 평소 사극 등에서 익숙하게 본, 적당히 차양이 넓은 모양일 것이다. 그런 선입견을 압도하듯 전시 도입부에서는 예사롭지 않은 커다란 갓이 사람들을 맞이한다. 위로 올라갈수록 통이 갸름해지고, 우산처럼 넓은 차양이 달린 형태로, 18세기 말까지 유행한 디자인이라는 설명이 붙어 있다.

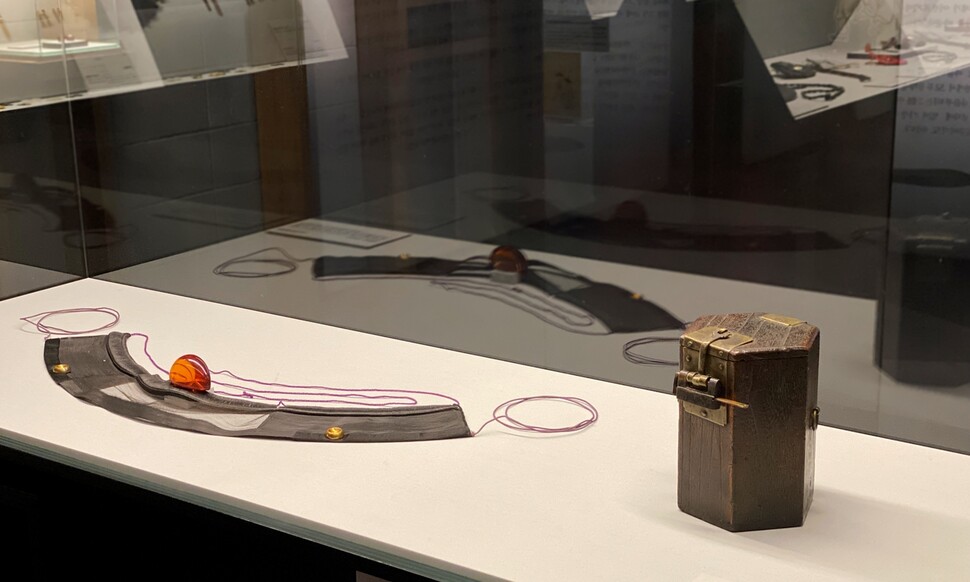

망건과 망건을 담아 보관하는 나무통. 국립고궁박물관·경기도박물관 소장. 신지은 제공

요즈음 사람들은 헝클어진 머리를 슬쩍 모자로 감추기도 하지만, 말총으로 짠 갓은 망사와 마찬가지라 오히려 머리 모양과 장식 하나하나가 비쳐 보인다. 동곳(상투가 풀리지 않게 하는 장식)을 꽂아 단단하게 고정한 상투, 이마에 맨 망건(상투 틀 때 머리카락이 내려오지 않도록 머리에 두르는 그물처럼 생긴 물건), 망건과 갓을 고정하기 위한 망건의 부속물인 관자와 풍잠이 한 실루엣 안에서 조화롭게 어우러져야 하는 것이다. 상상만 해도 난도가 보통 높은 게 아니다. 여기에 안경, 구슬갓끈, 부채와 장식용 선추, 쌈지와 주머니, 도포 위로 두르는 가는 띠 등 수많은 액세서리를 조합하면 비로소 멋쟁이 조선 선비가 완성되는 것이다.

가죽으로 만든 담배쌈지와 담뱃대에서 진을 빼는 호랑이 발톱 모양의 담배침. 단국대 석주선기념박물관 소장. 신지은 제공

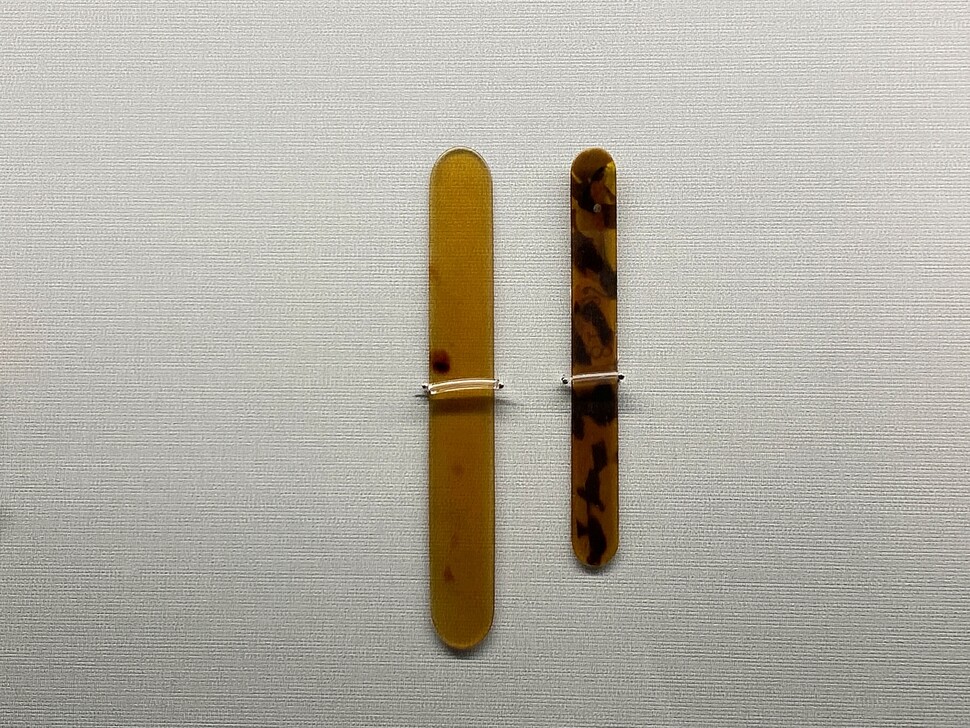

멋을 향한 이들의 열정은 꾸밈에 쓴 도구들에서도 나타난다. 전시에 나온 옷과 장신구도 모두 좋은 재료로 공들여 만든 것이지만, 보관함이나 착용 도구도 아름답게 만들어 썼다. 망건을 말아서 보관하는 단정한 육각 통에는 경첩과 자물쇠가 달려 있다. 까만 가죽으로 만든 담배 쌈지에 장식품처럼 달린 담배침(담뱃대에서 진을 빼는 도구)은 호랑이 발톱 모양이다. 이마와 귀밑에 튀어나온 잔머리를 망건 속으로 밀어 넣는 막대기인 살쩍밀이조차 값비싼 뿔과 대모(바다거북 등껍질)로 만든 것을 보면, 조선 선비의 방 안은 얼마나 화려한 물건들로 차 있었을지 그려보게 된다.

☞한겨레S 뉴스레터 구독하기. 검색창에 ‘한겨레 뉴스레터’를 쳐보세요.

☞한겨레신문 정기구독. 검색창에 ‘한겨레 하니누리’를 쳐보세요.

그렇다면 과연 조선시대 남성들에게 꾸미고 차리는 것은 어떤 의미였을까. 전시에서는 이를 이해하는 실마리로 영조의 말을 소개했다. “의관을 바로 하여 남이 보는 것을 존중하고, 엄연히 사람들이 바라보는 것같이 두려워하라.” 옷과 머리의 매무새를 가다듬는 것은 내가 언제든 다른 사람에게 보일 수 있기 때문이다. 즉 당시 꾸밈의 의미는 그저 남들에게 내 멋을 보여주는 수단이 아니라, 자신이 사회를 벗어나선 존재할 수 없다는 정체성을 되새기는 다짐과도 같았던 것이다.

꾸밈이란 다양한 사회적 기준들이 겹쳐지는 복잡한 연산과 같다. 조선시대에도 꾸민 모습을 남들에게 나타내는 일은 다양한 상징이 담긴 메시지였다. 통상적으로 장신구의 화려함은 신분의 고저에 비례한다. 그러나 조선 후기엔 반전이 있었다. 실학자 이규경이 쓴 백과사전 ‘오주연문장전산고’를 보면, 돈 있는 서민이나 품계가 낮은 관리들은 호박·대모 등으로 만든 크고 화려한 관자를 달고 다니는데, 오히려 1품 관리는 작고 무늬 없는 옥관자를 써서 검소함을 나타냈다고 한다. 높은 자리일수록 미덕을 실천하는 모습을 보일 책임이 따랐던 사회에서, 망건에 다는 손톱만한 장식 하나에도 그들은 자신의 처지를 반영했다.

상투를 틀 때 잔머리를 망건 속으로 밀어넣는 살쩍밀이. 단국대 석주선기념박물관 소장. 신지은 제공

이 전시의 매력은 문화재 전시가 관객을 상상 너머로 데려가는 방법을 잘 보여준다는 점이다. 요즈음 박물관 전시에선 실제 유물과 영상물, 체험 콘텐츠를 결합한 구성을 어렵지 않게 만날 수 있다. 그런데 이 전시에서는 가상과 실재를 아울러 보여주는 목적이 분명하게 나타난다. 유물 한점 한점이 보여줄 수 있는 부분적인 꾸밈이 아닌, 그 꾸밈이 조합된 차림새로서 또렷한 전체상을 관람객에게 전달하는 것이다.

영상 체험 코너인 ‘조선 선비의 외출’에서 화면을 터치하며 선비의 옷차림을 코디해주는 손가락이 점점 고뇌에 빠져드는 경험을 하면, 저 수많은 장신구들을 소장하고 착용했을 이들의 감각에 경탄하게 된다. 붉은 호박 풍잠에 금관자를 달고, 보라색 끈과 검은 비단을 댄 영친왕의 망건 앞으로 다시 가서, 이 화려한 물건을 이마에 두르기 위해선 과연 어떤 옷과 장식을 받쳐 입으면 좋을지 궁리해보는 것도 즐겁다.

전시실 바깥에선 망건과 갓과 관, 띠, 태사혜(양반이 신는 신발) 등 전시에서 소개한 장신구들을 직접 골라 착용해볼 수도 있다. 유적지의 복식 체험은 늘 손사래치며 지나던 이도, 여기선 어느새 이마에 망건을 졸라매고 있을지 모른다. 옷과 장신구를 갖추고 난 결과물이 왕이나 왕비, 수문장, 포졸 같은 유난하고 특수한 존재가 아닌, 평범한 ‘나의 조선시대 버전’이라는 점이 인상적이다. 그렇게 선비 차림이 되어 한옥 사진을 배경으로 기념사진을 찍으면서 멀게만 느껴지던 조선시대 선비는 가장 익숙하고 친근한 한 사람으로 기억에 남는다. 바로 전시를 보고 나온 자기 자신의 모습이다.

문화재 칼럼니스트

박물관과 미술관의 문화재 전시나 전통문화를 주제로 한 전시를 소개합니다. 우리 문화재를 사회 이슈나 일상과 연결하여 바라보며, 보도자료에는 나오지 않는 관람 포인트를 짚어봅니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt] 건강한 정신, ‘빠져나오는 능력’에 달렸다 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0109/20250109504264.jpg)