최고 감식안 지닌 컬렉터 오세창

조선때 그림 모은 화첩 ‘근역화휘’

수백년 우리 미술 고스란히 담겨

나도 모르게 감탄 새어나올 정도

조선때 그림 모은 화첩 ‘근역화휘’

수백년 우리 미술 고스란히 담겨

나도 모르게 감탄 새어나올 정도

[한겨레S] 신지은의 옛날 문화재를 보러갔다

서울대박물관 ‘붓을 물들이다’ 특별전

수집은 오늘날 한국인들이 가장 열중하는 행위 중 하나이다. 과거에는 우표나 동전이 수집 취미의 대명사였지만, 이제는 문구류부터 자동차에 이르기까지 형편과 취향이 닿는 대로 무엇이든 수집의 대상이 되었다. 미술품을 구입하고자 아트페어나 경매에 참여하는 젊은 세대들이 늘어나면서, 미술 시장도 2000년대 이후 오랜만의 호황을 누리고 있다는 보도도 자주 눈에 띈다.

이렇게 보통 사람들도 컬렉터의 마음을 갖게 되어서일까, 올해 박물관과 미술관에서는 개인의 미술품 수집을 주제로 한 전시들이 잇따라 열렸다. 이 전시들은 컬렉션 규모나 금전적 가치뿐만 아니라 수집 과정의 사연이나 개인적인 안목을 애틋하게 조명하는 데에도 상당한 비중을 할애하고 있다.

다만 지금의 수집 유행을 이끄는 것은 애호가보다는 투자가들 쪽이다. 팬데믹 기간 동안 주식에 덤벼본 이들이라면 모두 알겠듯이, 투자의 본질은 청산이다. 돈을 주고 산 것을 다시 돈으로 바꾸어야 완결되는 행위인 것이다. 컬렉션이 없어져야 성공하는 컬렉팅, 이런 기묘한 유행 속에서 돋보이는 전시가 문을 열었다. 되팔기는커녕, 그림을 모으는 족족 화첩에 넣어 엮어버린 한 컬렉터의 이야기다.

서울대학교박물관 기획특별전 ‘붓을 물들이다’는 일제강점기에 조선시대 화가들의 그림을 한 장씩 모아 만든 화첩 <근역화휘>(槿域畵彙)를 소개하는 전시다. 이 화첩을 만든 인물은 근대 서예가 오세창(1864~1953)이다. 그는 최고의 감식안을 지녔다고 손꼽히는 컬렉터이자, 3·1 운동 민족대표 33인에 이름을 올린 독립운동가이기도 했다. 오세창의 서화 수집과 감식 취미는 중국어 통역관이었던 부친 오경석에게서 이어받은 것이었다. 그런데 그가 방대한 양의 서화를 수집하고 정리하는 데 몰두한 것은 이미 서화의 인기가 시들어버린 경술국치 이후였다. 당시 우리 지식인들은 서화를 낡은 유교문화의 잔재라 여겼고, 일본 학자들은 식민 지배를 정당화하기 위해 조선 미술을 깎아내리는 한국미술사를 저술했다.

오세창은 그런 인식이 깎아내리는 것은 그저 한 시대의 그림이 아니라 우리 민족 문화 자체임을 알아보았다. 그래서 조선 초기부터 말기까지 화가들의 자료를 조사하고 작품을 수집해 책과 화첩을 편집했다. 그의 시도는 조선은 결코 지배당해 마땅한 나라가 아니었음을 예술의 역사를 통해 증명하는 것이었다.

작품을 수집하는 대로 엮어내느라, 화첩 마지막 권은 작품 순서가 섞여버렸다는 이야기를 보면, 사라질지도 모르는 것을 모아들여 간직하는 초조한 마음이 느껴진다.

이렇게 펴낸 화첩 <근역화휘>의 작품 67점 전부가 한자리에 나온 것은 20년 만의 일이다. 오늘날 이 화첩은 조선 초기 작가인 안견과 신사임당 등 오늘날 전하는 작품이 드문 화가들의 그림을 살펴볼 수 있는 귀중한 자료가 되었다. 전시에 나온 작품들은 하나하나가 조선 서화가들의 면면처럼 느껴져, 둘러보다 보면 수백년 동안 이어진 우리 미술의 전통을 타임랩스처럼 바라보는 듯해 마음이 찬찬하게 벅차다.

속세를 떠나 은거하는 선비를 상징하는 <백로도>를 그린 이는 신사임당이다. 가을 연못가를 거니는 백로들은 완고한 눈빛, 청결한 깃털 하나하나에도 떳떳하고 서늘한 기세가 가득하다. 아기자기한 초충도와 포도 그림으로 고정되어 있던 화가 신사임당에 대한 우리의 시야를 단숨에 넓혀준다. 옆에 나란히 걸린 초충도는 신사임당의 넷째아들 이우의 작품으로, 그 재능이 어머니에게서 이어진 것임을 한눈에 알아보게 한다.

수집은 오늘날 한국인들이 가장 열중하는 행위 중 하나이다. 과거에는 우표나 동전이 수집 취미의 대명사였지만, 이제는 문구류부터 자동차에 이르기까지 형편과 취향이 닿는 대로 무엇이든 수집의 대상이 되었다. 미술품을 구입하고자 아트페어나 경매에 참여하는 젊은 세대들이 늘어나면서, 미술 시장도 2000년대 이후 오랜만의 호황을 누리고 있다는 보도도 자주 눈에 띈다.

이렇게 보통 사람들도 컬렉터의 마음을 갖게 되어서일까, 올해 박물관과 미술관에서는 개인의 미술품 수집을 주제로 한 전시들이 잇따라 열렸다. 이 전시들은 컬렉션 규모나 금전적 가치뿐만 아니라 수집 과정의 사연이나 개인적인 안목을 애틋하게 조명하는 데에도 상당한 비중을 할애하고 있다.

다만 지금의 수집 유행을 이끄는 것은 애호가보다는 투자가들 쪽이다. 팬데믹 기간 동안 주식에 덤벼본 이들이라면 모두 알겠듯이, 투자의 본질은 청산이다. 돈을 주고 산 것을 다시 돈으로 바꾸어야 완결되는 행위인 것이다. 컬렉션이 없어져야 성공하는 컬렉팅, 이런 기묘한 유행 속에서 돋보이는 전시가 문을 열었다. 되팔기는커녕, 그림을 모으는 족족 화첩에 넣어 엮어버린 한 컬렉터의 이야기다.

서울대학교박물관 기획특별전 ‘붓을 물들이다’는 일제강점기에 조선시대 화가들의 그림을 한 장씩 모아 만든 화첩 <근역화휘>(槿域畵彙)를 소개하는 전시다. 이 화첩을 만든 인물은 근대 서예가 오세창(1864~1953)이다. 그는 최고의 감식안을 지녔다고 손꼽히는 컬렉터이자, 3·1 운동 민족대표 33인에 이름을 올린 독립운동가이기도 했다. 오세창의 서화 수집과 감식 취미는 중국어 통역관이었던 부친 오경석에게서 이어받은 것이었다. 그런데 그가 방대한 양의 서화를 수집하고 정리하는 데 몰두한 것은 이미 서화의 인기가 시들어버린 경술국치 이후였다. 당시 우리 지식인들은 서화를 낡은 유교문화의 잔재라 여겼고, 일본 학자들은 식민 지배를 정당화하기 위해 조선 미술을 깎아내리는 한국미술사를 저술했다.

오세창은 그런 인식이 깎아내리는 것은 그저 한 시대의 그림이 아니라 우리 민족 문화 자체임을 알아보았다. 그래서 조선 초기부터 말기까지 화가들의 자료를 조사하고 작품을 수집해 책과 화첩을 편집했다. 그의 시도는 조선은 결코 지배당해 마땅한 나라가 아니었음을 예술의 역사를 통해 증명하는 것이었다.

작품을 수집하는 대로 엮어내느라, 화첩 마지막 권은 작품 순서가 섞여버렸다는 이야기를 보면, 사라질지도 모르는 것을 모아들여 간직하는 초조한 마음이 느껴진다.

이렇게 펴낸 화첩 <근역화휘>의 작품 67점 전부가 한자리에 나온 것은 20년 만의 일이다. 오늘날 이 화첩은 조선 초기 작가인 안견과 신사임당 등 오늘날 전하는 작품이 드문 화가들의 그림을 살펴볼 수 있는 귀중한 자료가 되었다. 전시에 나온 작품들은 하나하나가 조선 서화가들의 면면처럼 느껴져, 둘러보다 보면 수백년 동안 이어진 우리 미술의 전통을 타임랩스처럼 바라보는 듯해 마음이 찬찬하게 벅차다.

속세를 떠나 은거하는 선비를 상징하는 <백로도>를 그린 이는 신사임당이다. 가을 연못가를 거니는 백로들은 완고한 눈빛, 청결한 깃털 하나하나에도 떳떳하고 서늘한 기세가 가득하다. 아기자기한 초충도와 포도 그림으로 고정되어 있던 화가 신사임당에 대한 우리의 시야를 단숨에 넓혀준다. 옆에 나란히 걸린 초충도는 신사임당의 넷째아들 이우의 작품으로, 그 재능이 어머니에게서 이어진 것임을 한눈에 알아보게 한다.

이 전시는 산수화는 정선, 사군자는 조희룡, 동물 그림은 심사정, 꽃 그림은 조석진으로 주제별 대표 작가의 작품을 몇 점씩 더 소개하여, 옛그림에 익숙지 않은 사람들의 눈을 익혀 준다. 정선(1676~1759)은 우리에게는 실경산수화가로 잘 알려져 있지만 <근역화휘>에는 상상하여 그린 관념산수화가 실려 있다. 강물에 작은 고깃배를 띄운 어부, 단출한 누각에서 물을 바라보는 선비의 모습이 그려져 있다. 강은 험준한 바위 절벽을 따라 흐르지만, 수면에는 물결이 그려져 있지 않다. 마치 내가 어부나 선비가 된 것처럼, 평화로운 마음으로 바람 한 점 없는 자연의 고요를 즐기게 된다.

그러다 눈을 돌리면 <겸현신품첩>(謙玄神品帖)에서 가져온 금강산 <만폭동도>(萬瀑洞圖)가 걸려 있다. 조그맣게 그려진 사람들 주위를 거대한 병풍처럼 둘러친 산봉우리들과 시원스레 굽이쳐 흐르는 계곡물을 재빠른 붓놀림으로 박진감과 흥을 가득 담아 그린 실경산수이다. 어떻게 같은 작가가 이렇게 다양한 그림을 다 잘 그려내는지, 마스크 속으로 작은 감탄이 새어나온다.

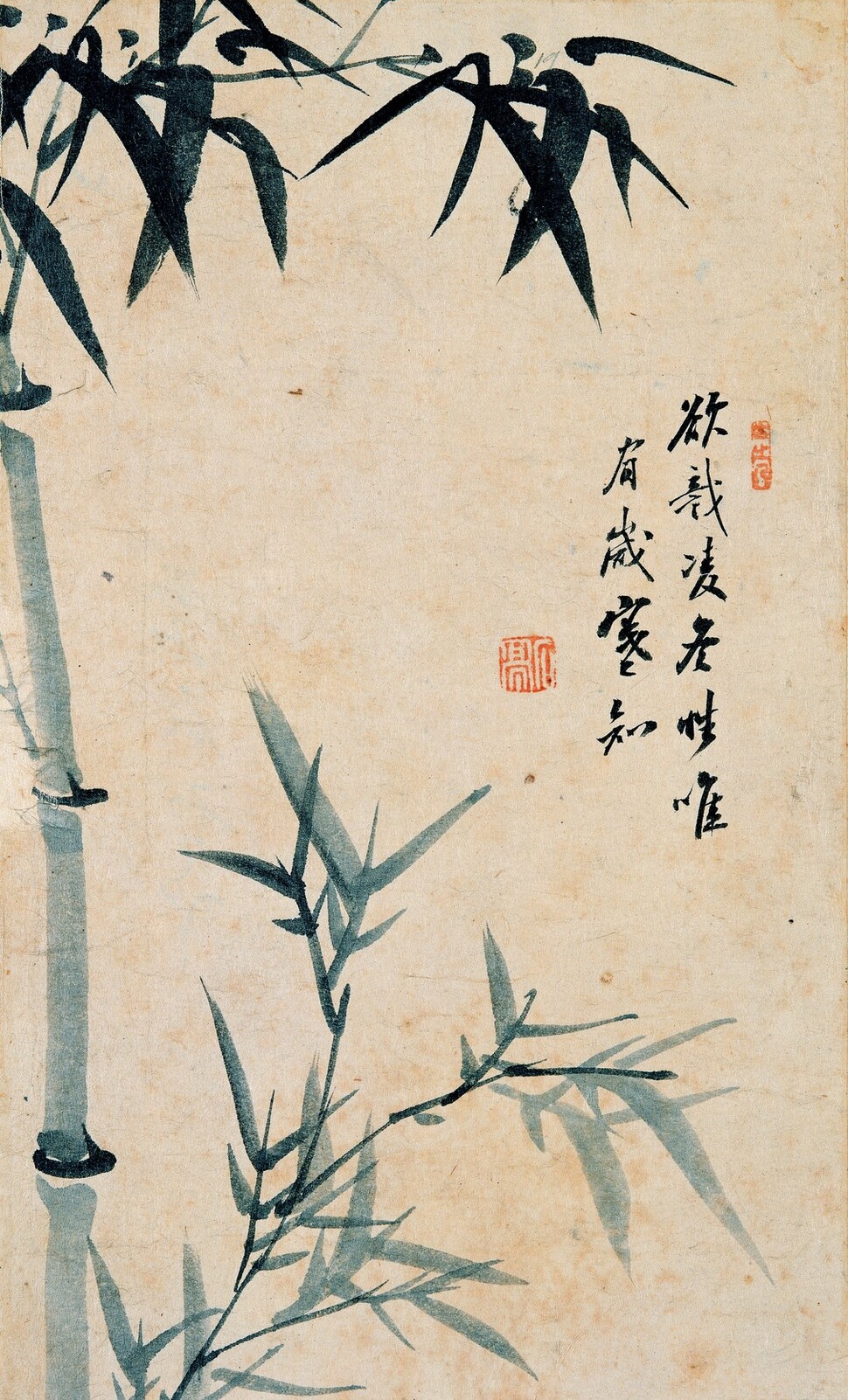

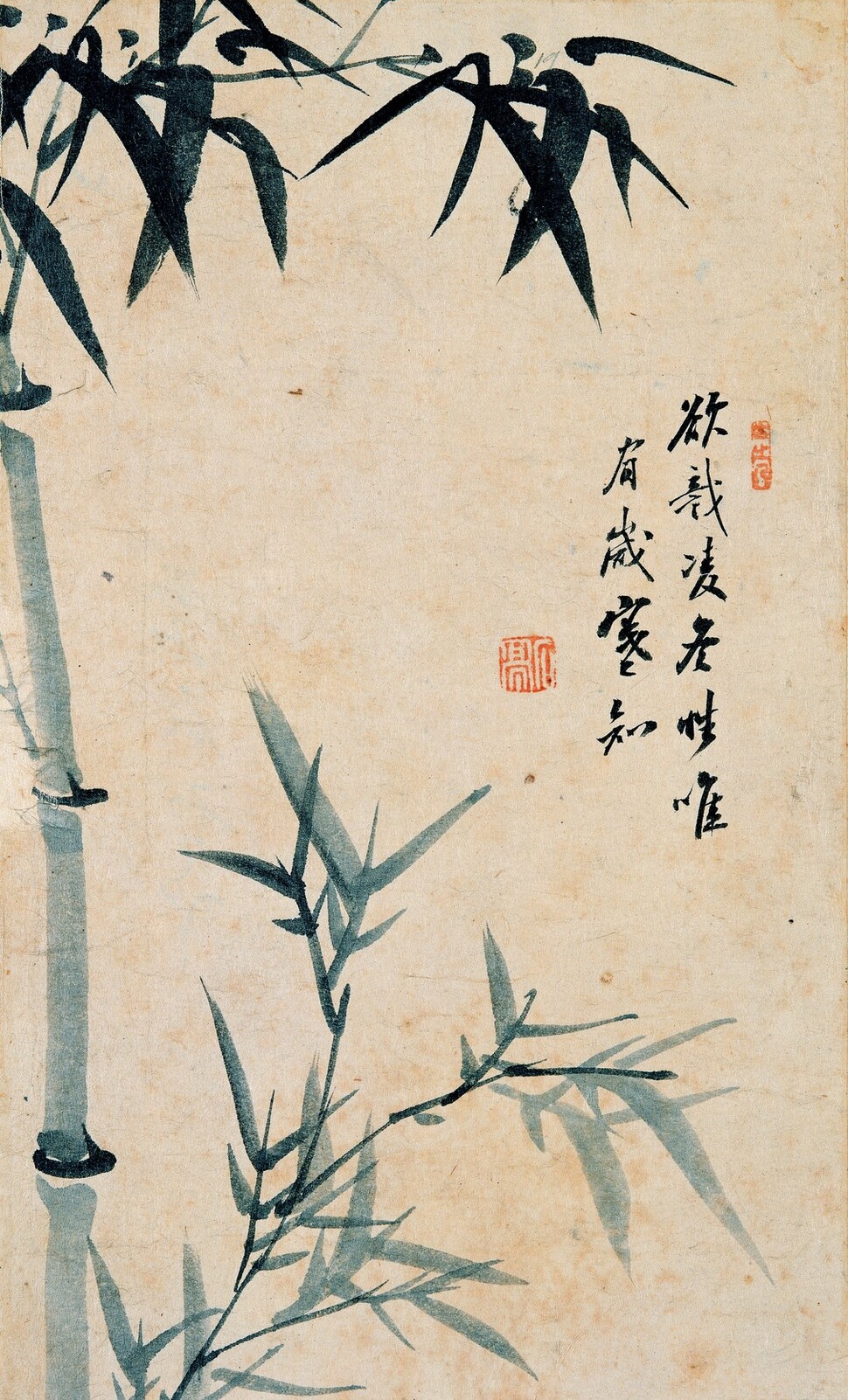

19세기 화가 이정직의 <묵죽도>는 서예처럼 붓심을 강조한 대나무 그림이다. 이정직은 그림 속 대나무 옆에는 “겨울을 이기는 성품을 알고 싶어도, 오직 세한(歲寒) 이후라야 알게 된다”고 적었다. 사람들이 서화의 가치를 몰라볼 때, 묵묵히 훌륭한 작품들을 모으고 정리해 화첩과 책을 엮어 후세에 전한 오세창의 마음이 저 대나무 같지 않았을까.

이 전시는 산수화는 정선, 사군자는 조희룡, 동물 그림은 심사정, 꽃 그림은 조석진으로 주제별 대표 작가의 작품을 몇 점씩 더 소개하여, 옛그림에 익숙지 않은 사람들의 눈을 익혀 준다. 정선(1676~1759)은 우리에게는 실경산수화가로 잘 알려져 있지만 <근역화휘>에는 상상하여 그린 관념산수화가 실려 있다. 강물에 작은 고깃배를 띄운 어부, 단출한 누각에서 물을 바라보는 선비의 모습이 그려져 있다. 강은 험준한 바위 절벽을 따라 흐르지만, 수면에는 물결이 그려져 있지 않다. 마치 내가 어부나 선비가 된 것처럼, 평화로운 마음으로 바람 한 점 없는 자연의 고요를 즐기게 된다.

그러다 눈을 돌리면 <겸현신품첩>(謙玄神品帖)에서 가져온 금강산 <만폭동도>(萬瀑洞圖)가 걸려 있다. 조그맣게 그려진 사람들 주위를 거대한 병풍처럼 둘러친 산봉우리들과 시원스레 굽이쳐 흐르는 계곡물을 재빠른 붓놀림으로 박진감과 흥을 가득 담아 그린 실경산수이다. 어떻게 같은 작가가 이렇게 다양한 그림을 다 잘 그려내는지, 마스크 속으로 작은 감탄이 새어나온다.

19세기 화가 이정직의 <묵죽도>는 서예처럼 붓심을 강조한 대나무 그림이다. 이정직은 그림 속 대나무 옆에는 “겨울을 이기는 성품을 알고 싶어도, 오직 세한(歲寒) 이후라야 알게 된다”고 적었다. 사람들이 서화의 가치를 몰라볼 때, 묵묵히 훌륭한 작품들을 모으고 정리해 화첩과 책을 엮어 후세에 전한 오세창의 마음이 저 대나무 같지 않았을까.

주식도, 부동산도, 미술품도 시장이 가장 뜨거울 때 뛰어들었다가 식자마자 뛰쳐나오는 오늘날의 개미들은, 폭락장에 들어가 끝까지 버틴 그의 마음을 차마 알기 어려울지도 모른다. 그러나 이미 지나간 것을 붙들고 투자하는 것 같았을 그가 사실은 가장 먼저 미래를 맞이한 인물이었음을 인정하게 된다. 그는 이름난 것 중 아름다운 것을 가려내 모으는 것에 그치지 않고, 연구와 정리를 통해 지켜냈다. 그가 우리에게 남겨준 컬렉션은 사라지려는 것들을 알아보는 밝은 눈과, 어려움 속에서도 소중한 것을 지키는 뜨거운 마음에 대한 응원처럼 느껴진다. 추위가 다가오는 계절, 귀한 것을 간직하며 살아가는 사람들이 보아두면 좋겠다.

문화재 칼럼니스트

주식도, 부동산도, 미술품도 시장이 가장 뜨거울 때 뛰어들었다가 식자마자 뛰쳐나오는 오늘날의 개미들은, 폭락장에 들어가 끝까지 버틴 그의 마음을 차마 알기 어려울지도 모른다. 그러나 이미 지나간 것을 붙들고 투자하는 것 같았을 그가 사실은 가장 먼저 미래를 맞이한 인물이었음을 인정하게 된다. 그는 이름난 것 중 아름다운 것을 가려내 모으는 것에 그치지 않고, 연구와 정리를 통해 지켜냈다. 그가 우리에게 남겨준 컬렉션은 사라지려는 것들을 알아보는 밝은 눈과, 어려움 속에서도 소중한 것을 지키는 뜨거운 마음에 대한 응원처럼 느껴진다. 추위가 다가오는 계절, 귀한 것을 간직하며 살아가는 사람들이 보아두면 좋겠다.

문화재 칼럼니스트

서울대박물관 ‘붓을 물들이다’ 특별전

신사임당, 〈백로도〉, 16세기, 비단에 먹. 서울대학교박물관 제공

조선시대 컬렉터들은 어땠을까

정선, 〈산수도〉, 18세기, 비단에 먹. 서울대학교박물관 제공

모으는 데 그치지 않고, 지켜내기

이정직, 〈묵죽도〉, 19세기 말~20세기 초반, 종이에 먹. 서울대학교박물관 제공

박물관과 미술관의 문화재 전시나 전통문화를 주제로 한 전시를 소개합니다. 우리 문화재를 사회 이슈나 일상과 연결하여 바라보며, 보도자료에는 나오지 않는 관람 포인트를 짚어봅니다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)