차가운 금속의 표면에 은실과 금실로 무늬를 입히면 따뜻한 인간의 정성이 견고하게 스며든다. 가장 세밀한 금속공예로 꼽히는 입사 기법은 현대 금속공예를 전공한 홍정실씨의 열정으로 맥이 끊겼다가 되살아났다. 홍 장인이 자신의 공방 길금공예연구소에서 작업을 하고 있다.

[장인을 찾아서] 중요무형문화재 입사장 홍정실씨

무쇠로 만든 단단한 자물쇠다. 그런데 옷을 입고 있다. 은으로 만든 옷이다. 부귀(富貴)·수복(壽福)·희(囍) 같은 가족의 행복을 염원하는 글자가 은빛을 내며 선명히 새겨져 있다. 조선시대 안방마님의 마음이 은은히 빛나는 듯하다. 은실로 장식한 연초갑은 조선시대 선비들이 연초를 담아, 차고 다니던 앙증맞은 지품이었다. 겉에 사군자나 글자를 새긴 연초갑은 사랑방에 놓이면 완상품으로 한층 빛을 발했다. 쇠로 만든 피리의 양 끝에는 피리 소리에 맞춰 춤을 출 듯한 학이, 마디마디에는 죽순·대나무·매화·국화꽃이 금실과 은실로 새겨져 있어, 한눈에 보아도 궁중용품의 품격이 생생히 살아 있었다.

미대 거쳐 대학원 전공해도 ‘허전’

인사동서 옛 입사공예품 보고 매료

‘조선 마지막 경공장’ 5년만에 찾아내 은퇴했던 78살 이학응 선생 제자로

‘첫 입사장 보유자’ 모신 뒤 계승

길금공예연구소 열어 현대화 시도 그렇게 차가운 금속에 따뜻한 손길을 불어넣고 싶었다. 하지만 스승을 찾을 수 없었다. 맥이 완전히 끊겼다. 어딘가는 고이 기술을 간직한 예인이 살고 있다고 믿었다. 전국을 6년 동안 헤맸다. 마침내 찾았다. 1978년 이학응 선생을 만났다. 그때 이미 78살이던 이 옹은 조선시대 ‘마지막 경공장’이었다. 그는 서울 정릉의 자택에서 조용히 살고 있었다. 대학에서 금속공예를 전공한 뒤 우리 전래 금속공예를 배우고 싶었던 30대 초반의 젊은 공예학도는 이 옹에게 입사공예 기술을 전수해주길 간청했다. 정성은 통했다. 마치 손녀처럼 아껴주었다. ‘귀한’ 금속공예 기술을 10년에 걸쳐 전수해주었다.

조선시대 이후 자취를 감추었던 입사(入絲)공예 기술이 되살아난 것은 중요무형문화재 제78호 입사장 홍정실(68)씨의 열정 덕분이었다. 홍씨는 전통 입사의 보전과 전승을 위해서 입사에 관련된 자료와 스승의 기록을 문화재관리국에 제출했다. 마침내 스승이 초대 입사장 기능보유자로 지정됐다. 88년 이 옹이 노환으로 별세한 뒤 홍씨가 그 자리를 계승했다.

홍씨가 처음 입사 공예품을 본 것은 서울 인사동 고미술품점이었다. “너무 아름다웠어요. 숨이 막힐 정도로, 잠을 못 잘 정도로 매료됐어요. 하지만 누구도 그것을 만드는 방법을 몰랐어요. 그래서 옛 장인을 찾아 나섰어요. 어딘가는 살아 있을 것이라는 믿음을 갖고 있었어요.”

입사는 금속 표면에 홈을 파거나 쪼아서 그 위에 금속선이나 금속판을 박아 무늬를 만드는 장식기술로 두 금속을 땜질 없이 붙여야 한다. 그래서 세밀한 기술이 필요했다. 또 조선시대에는 금속을 국가가 관장했다. 특히 금은 귀해서 주로 은으로 장식했다. 그래서 ‘은실박이’라고 불렸다. 화려하진 않았지만 흑백의 아름다운 대비가 마음을 끌었다. 그래서 더욱 정감이 갔다.

조선시대 이후 자취를 감추었던 입사(入絲)공예 기술이 되살아난 것은 중요무형문화재 제78호 입사장 홍정실(68)씨의 열정 덕분이었다. 홍씨는 전통 입사의 보전과 전승을 위해서 입사에 관련된 자료와 스승의 기록을 문화재관리국에 제출했다. 마침내 스승이 초대 입사장 기능보유자로 지정됐다. 88년 이 옹이 노환으로 별세한 뒤 홍씨가 그 자리를 계승했다.

홍씨가 처음 입사 공예품을 본 것은 서울 인사동 고미술품점이었다. “너무 아름다웠어요. 숨이 막힐 정도로, 잠을 못 잘 정도로 매료됐어요. 하지만 누구도 그것을 만드는 방법을 몰랐어요. 그래서 옛 장인을 찾아 나섰어요. 어딘가는 살아 있을 것이라는 믿음을 갖고 있었어요.”

입사는 금속 표면에 홈을 파거나 쪼아서 그 위에 금속선이나 금속판을 박아 무늬를 만드는 장식기술로 두 금속을 땜질 없이 붙여야 한다. 그래서 세밀한 기술이 필요했다. 또 조선시대에는 금속을 국가가 관장했다. 특히 금은 귀해서 주로 은으로 장식했다. 그래서 ‘은실박이’라고 불렸다. 화려하진 않았지만 흑백의 아름다운 대비가 마음을 끌었다. 그래서 더욱 정감이 갔다.

평양에서 태어난 홍씨는 어린 시절부터 아름다운 것을 보면, 그저 배우고 싶은 열망이 가득했다. 이화여고를 졸업하고, 서울여대 공예학과에 입학한 그는 현대적 공예기술을 배웠다. 서울대 대학원을 졸업하고 강의도 했지만 전통 금속공예에 목말라했다.

“통일신라시대는 금의 나라로 불릴 만큼 금공예품이 많았어요. 고려시대는 청동의 시대였어요. 하지만 조선시대 들어와서는 검약의 시대가 됩니다. 주로 은을 사용했어요. 비록 화려하지는 않지만 품격을 지닌 정갈한 금속공예품이 사대부 집안의 안방을 장식했어요.”

평양에서 태어난 홍씨는 어린 시절부터 아름다운 것을 보면, 그저 배우고 싶은 열망이 가득했다. 이화여고를 졸업하고, 서울여대 공예학과에 입학한 그는 현대적 공예기술을 배웠다. 서울대 대학원을 졸업하고 강의도 했지만 전통 금속공예에 목말라했다.

“통일신라시대는 금의 나라로 불릴 만큼 금공예품이 많았어요. 고려시대는 청동의 시대였어요. 하지만 조선시대 들어와서는 검약의 시대가 됩니다. 주로 은을 사용했어요. 비록 화려하지는 않지만 품격을 지닌 정갈한 금속공예품이 사대부 집안의 안방을 장식했어요.”

중요무형문화재 제35호 조각장 김정섭 옹에게서 조각 기법을 연마하던 홍씨는 스승 이 옹을 만나 전통 입사공예에 빠져들었다. 입사공예에는 다양한 연장이 쓰인다. 은실박이에는 쪼음질하고 은실을 박는 데 독특한 모양의 정과 마치가 필요하다. 홍씨는 공예 기술뿐 아니라 서양 공구와 기법에만 의존하는 교육 풍토를 바로잡기 위해 전통 장인의 공구를 수집하고 정리했다. 전통 연장 대신 편리함을 좇다 보면 창조적인 작품을 만들기 어렵다고 여기기 때문이다.

우리 민족의 금속공예를 연구하기 위해 ‘길금공예연구소’를 운영 중인 홍씨는 자신이 익힌 입사 기법을 전통의 재현뿐 아니라 현대에 접합시키는 시도를 한다. “단순한 재현은 기술자의 일입니다. 옛것이 지닌 내면의 아름다움을 현대에 되살리는 것이 진정한 장인의 몫입니다.”

글·사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

중요무형문화재 제35호 조각장 김정섭 옹에게서 조각 기법을 연마하던 홍씨는 스승 이 옹을 만나 전통 입사공예에 빠져들었다. 입사공예에는 다양한 연장이 쓰인다. 은실박이에는 쪼음질하고 은실을 박는 데 독특한 모양의 정과 마치가 필요하다. 홍씨는 공예 기술뿐 아니라 서양 공구와 기법에만 의존하는 교육 풍토를 바로잡기 위해 전통 장인의 공구를 수집하고 정리했다. 전통 연장 대신 편리함을 좇다 보면 창조적인 작품을 만들기 어렵다고 여기기 때문이다.

우리 민족의 금속공예를 연구하기 위해 ‘길금공예연구소’를 운영 중인 홍씨는 자신이 익힌 입사 기법을 전통의 재현뿐 아니라 현대에 접합시키는 시도를 한다. “단순한 재현은 기술자의 일입니다. 옛것이 지닌 내면의 아름다움을 현대에 되살리는 것이 진정한 장인의 몫입니다.”

글·사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

입사장이란

놋이나 쇠그릇에 금실이나 은실로 무늬를 새겨넣는 것을 입사(入絲)라고 한다. 입사는 우리나라 금속공예 중에서도 섬세한 아름다움을 보여주는 대표적인 전통공예기법이다. 입사는 기원전 1~2세기 낙랑 출토유물에 남아 있을 정도로 역사가 오래됐다.

입사에는 두 가지 방법이 있다. 하나는 금속 표면에 가는 홈을 파고 그 안에 은선을 박아 넣는 오래된 기법이고, 다른 하나는 금속 바탕 위에 얇은 금판이나 은판, 선을 올려놓고 망치로 세게 쳐서 붙이는 방법이다. 금속 표면에 빗살무늬, 아(亞)자무늬 등 기하학무늬는 물론 사군자와 같은 회화적 문양을 새기기도 했다.

삼국시대의 입사유물은 대부분 고리자루칼이다. 칼자루에 무늬를 넣어 권위를 표시했다. 고려시대에는 입사기술이 더욱 발전해 불교 공예품을 통하여 꽃피웠다. 향완, 정병, 합과 같은 불교용품을 중심으로 하였던 고려의 입사공예품은 유교가 지배하던 조선시대에는 일상생활의 기물들로 바뀌었다. 이전의 청동에 장식하던 입사물 대신 철제에 은실을 입히는 기물들로 대체됐다. 고려시대가 입사기술의 화려한 절정기였다면, 조선시대는 보편화된 시기였다.

이길우 선임기자

놋이나 쇠그릇에 금실이나 은실로 무늬를 새겨넣는 것을 입사(入絲)라고 한다. 입사는 우리나라 금속공예 중에서도 섬세한 아름다움을 보여주는 대표적인 전통공예기법이다. 입사는 기원전 1~2세기 낙랑 출토유물에 남아 있을 정도로 역사가 오래됐다.

입사에는 두 가지 방법이 있다. 하나는 금속 표면에 가는 홈을 파고 그 안에 은선을 박아 넣는 오래된 기법이고, 다른 하나는 금속 바탕 위에 얇은 금판이나 은판, 선을 올려놓고 망치로 세게 쳐서 붙이는 방법이다. 금속 표면에 빗살무늬, 아(亞)자무늬 등 기하학무늬는 물론 사군자와 같은 회화적 문양을 새기기도 했다.

삼국시대의 입사유물은 대부분 고리자루칼이다. 칼자루에 무늬를 넣어 권위를 표시했다. 고려시대에는 입사기술이 더욱 발전해 불교 공예품을 통하여 꽃피웠다. 향완, 정병, 합과 같은 불교용품을 중심으로 하였던 고려의 입사공예품은 유교가 지배하던 조선시대에는 일상생활의 기물들로 바뀌었다. 이전의 청동에 장식하던 입사물 대신 철제에 은실을 입히는 기물들로 대체됐다. 고려시대가 입사기술의 화려한 절정기였다면, 조선시대는 보편화된 시기였다.

이길우 선임기자

인사동서 옛 입사공예품 보고 매료

‘조선 마지막 경공장’ 5년만에 찾아내 은퇴했던 78살 이학응 선생 제자로

‘첫 입사장 보유자’ 모신 뒤 계승

길금공예연구소 열어 현대화 시도 그렇게 차가운 금속에 따뜻한 손길을 불어넣고 싶었다. 하지만 스승을 찾을 수 없었다. 맥이 완전히 끊겼다. 어딘가는 고이 기술을 간직한 예인이 살고 있다고 믿었다. 전국을 6년 동안 헤맸다. 마침내 찾았다. 1978년 이학응 선생을 만났다. 그때 이미 78살이던 이 옹은 조선시대 ‘마지막 경공장’이었다. 그는 서울 정릉의 자택에서 조용히 살고 있었다. 대학에서 금속공예를 전공한 뒤 우리 전래 금속공예를 배우고 싶었던 30대 초반의 젊은 공예학도는 이 옹에게 입사공예 기술을 전수해주길 간청했다. 정성은 통했다. 마치 손녀처럼 아껴주었다. ‘귀한’ 금속공예 기술을 10년에 걸쳐 전수해주었다.

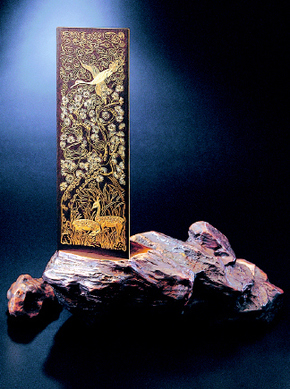

홍정실 입사장인이 만든 다양한 금속공예품. 현대와 전통이 어우러져 있다.

홍정실 입사장인이 만든 다양한 금속공예품. 현대와 전통이 어우러져 있다.

홍정실 입사장인이 만든 다양한 금속공예품. 현대와 전통이 어우러져 있다.

입사장이란

금속의 표면에 심어지는 은실과 금실 꾸러미.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)