제주도 해상 풍력 발전 시설. <한겨레> 자료사진

산업통상자원부가 언론 보도에 대응해 해명자료를 자주 내게 만드는 단골 소재는 ‘재생에너지’다. ‘정부의 재생에너지 달성 목표 과도, 실현 불가능→전기료 인상 초래→따라서 원자력 발전 확충 필요’라는 식의 주장에 산업부는 “애초 목표를 초과 달성하고 있다”고 반박하는 일이 거듭되고 있다. 정부 설명대로 재생에너지 비중을 높여 ‘탄소 중립’으로 가는 길이 순탄하게 이어지고 있는 걸까.

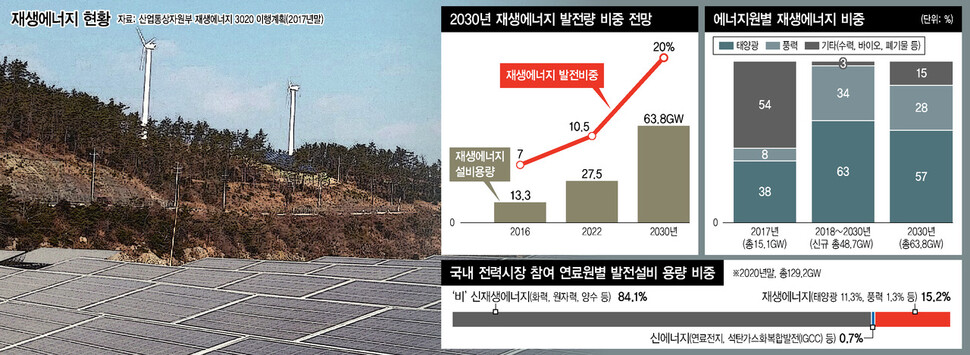

재생에너지 비중 달성의 나침반 구실을 하는 잣대는 2017년 말에 발표한 ‘3020 이행계획’이다. 2030년까지 재생에너지 발전량 비중을 20%로 끌어올린다는 내용이다. 발표 전해인 2016년 이 비중은 7.0%였으며 2022년(10.5%) 10%를 넘기도록 짜여 있다. 이 목표에 맞추려면 재생에너지 설비 용량을 2016년 13.3GW(1GW는 원전 1기 수준)에서 2022년 27.5GW, 63.8GW로 키워야 한다. 에너지 원별 목표도 정해져 있어 2018~2030년 사이에 태양광 30.8GW, 풍력 16.5GW의 신규 설비를 짓게 돼 있다. 신규 확충 목표에선 태양광(63%)과 풍력(34%)이 97%로 양대 축을 이루고 있다.

산업부는 재생에너지 보급 실적이 2018년 3.4GW(애초 계획 1.7GW), 2019년 4.4(2.4), 2020년 4.8(4.2)로 3년 연속 목표를 초과 달성했다고 밝히고 있다. ‘재생에너지 3020’을 차질없이 이행하고 있다는 설명이다. 산업부는 “국내 보급 잠재량이 충분하며 애초 목표가 독일 등 서구 선진국은 물론 중국에 비해서도 낮은 수준”이라고 덧붙인다.

여기서 문제가 되는 것은 총량 목표 달성과 달리 에너지 원별로 심한 불균형 상태라는 점이다. 태양광 발전 설비는 애초 목표보다 훨씬 빠르게 채워지고 있지만, 풍력 쪽은 더디게 진행되고 있다. 에너지원별 실적 자료는 공개되지 않은 상태다. 한국에너지공단 추정에 따르면, 2018~2020년 3년 동안 이행계획에 따른 목표 대비 설비 달성률이 태양광 쪽은 218.9%에 이른데 견줘, 풍력 쪽은 38.4%에 지나지 않는다.

에너지공단의 신·재생에너지센터 이상훈 소장은 “3020 이행 계획상 태양광과 풍력 설비의 비중을 고려할 때 풍력 설비를 매년 1GW 넘게 확충해야 하는데, 지금까지는 매년 200MW(1MW=1000분의 1GW) 정도에 지나지 않았다”고 말했다. 이재식 산업부 신·재생에너지정책과장은 “풍력 쪽은 아직 ‘개화기’(초기 단계)라는 점을 고려해야 한다”고 말한다.

한국풍력산업협회 자료를 보면, 작년 말 기준 풍력에너지 설비는 1.64GW로 전체 발전 시설에 견줘선 1%를 약간 넘고, 재생에너지 발전 시설 대비로는 8% 수준이다. 정부 목표에 따른 2030년 재생에너지 중 풍력 설비 비중은 28%(17.7GW/ 63.8GW) 수준임에 견줘 한참 뒤처져 있다. 이행계획을 세운 뒤인 2018~2020년 사이에 풍력 설비 확충이 매우 부진했던 셈이다. 올해 들어서도 이런 사정은 마찬가지다. 올 상반기 중 강원도 평창 ‘청산 단지’(3600KW 풍력발전기 6기) 한 곳만 완공돼 작년 말에서 크게 늘지 않았다.

최덕환 풍력산업협회 대외협력팀장은 “(3020 계획에 따른 목표에 견줘) 태양광은 누적 설비 용량 기준으로 3분의 1가량 달성한 반면, 풍력 설비는 목표 대비 10분의 1 수준에 지나지 않는다”며 이는 풍력 쪽 설비를 확충하는 데 따른 여러 난점 때문이라고 설명한다. 태양광 쪽에 견줘 훨씬 대규모로 지어야 하는 설비라는 점이 우선 꼽힌다. 이는 해당 지역 주민들의 민원을 불러일으키는 이른바 ‘주민 수용성’과 직결되는 사안이다. 최 팀장은 “태양광의 통상적인 용량 규모는 100kW 수준인 데 비해 풍력단지는 30~60MW(1MW=1000kW)에 이르고 점점 대형화하고 있다”고 말했다. 풍력 시설은 산림 훼손, 소음 유발로 지역 주민들의 반발을 불러일으킬 속성을 띠고 있다.

풍력 설비에 얽히는 환경 논란은 산림 규제로 이어지고 해당 지방자치단체의 인허가 지연이라는 또 다른 문제로 밀접하게 연결된다. 이상훈 소장은 “미래 유망 재생에너지로 떠오르고 있는 해상 풍력에서도 어민협의, 해양이용 규제라는 숙제를 풀어야 하기는 마찬가지여서 속도를 내지 못하고 있다”고 말했다. 풍력산업협회에 따르면 완공된 것 중 본격적인 의미의 대규모 해상 풍력단지는 제주 탐라(30MW 규모), 전북 부안·고창 앞바다에 설치된 서남해 1단계(60MW) 정도에 지나지 않는다.

이 소장은 “태양광 발전이 활기를 띠어 재생에너지 전체적으로 3020 목표를 달성할 수 있다고 해도 풍력 설비를 어느 정도 갖춰 균형을 이뤄야 한다”고 말한다. 두 에너지원이 서로 보완적인 속성을 띠고 있기 때문이란 설명이다. “우리나라 기후 여건상 태양광은 봄에서 가을철에 걸쳐 낮 시간대에, 풍력은 겨울철 밤에 많이 생산된다. 한쪽이 셧다운(중단) 되더라도 서로 백업(보완)해 밸런스(균형)를 이룰 수 있다.” 여기에 태양광 발전 설비 확충이 계속 활기를 띨 수 있을지 장담할 수 없다는 문제가 있다는 점도 고려해야 한다. 지금까지 설치된 태양광 설비의 4분의 1가량이 산지에 자리를 잡았는데, 이게 점점 어려워지고 있다. 산지 태양광에 대해선 2018년에 인센티브(제도적 혜택)를 낮추고 입지 규제를 강화해 2019년부터 산지 허가 면적이 급격히 줄었고 내년부터는 거의 없다시피 할 정도로 축소될 예정이다. 건물, 농지 같은 새로운 입지를 발굴해야 하고, 입지를 정할 때마다 불거질 갈등 요인을 풀어야 하는 숙제를 안고 있다. 여기서도 풍력과 마찬가지로 주민 수용성에 얽힌 해법을 찾아야 하는 셈이다.

이 소장은 “주민 수용성 문제는 시행착오를 거쳐 가며 협력 모델을 만드는 게 관건”이라며 “제주 ‘탐라 해상 풍력’, 강원도 태백 ‘가덕산 풍력’, 전남 신안군의 태양광·풍력 발전 사업이 비교적 그런 예에 가깝다”고 평가했다. 김영배 선임기자

kimyb@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 윤 대통령, 파리서 총수들 불러 폭탄주…엑스포 투표 나흘 전 [단독] 윤 대통령, 파리서 총수들 불러 폭탄주…엑스포 투표 나흘 전](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2023/1215/20231215500017.jpg)

![젠슨 황은 보여줬다…인공지능으로 가는 길은 이쪽입니다 [CES 2025] 젠슨 황은 보여줬다…인공지능으로 가는 길은 이쪽입니다 [CES 2025]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0107/20250107503252.jpg)