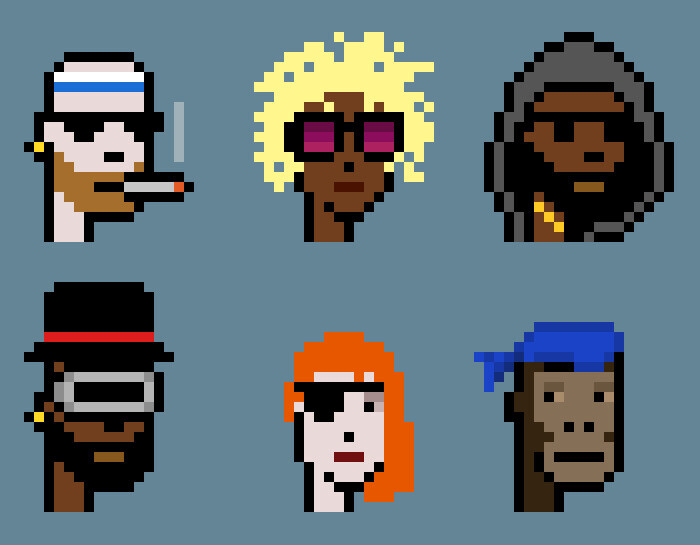

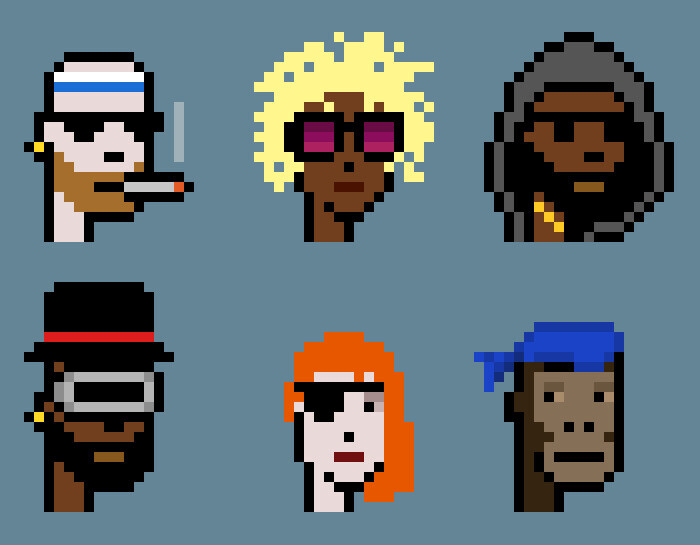

크립토펑크 엔에프티는 이더리움 블록체인에서 1만개 발행됐다. 눈, 코, 입, 머리색 등 조합에 따라 각기 다른 모습을 하고 있으며 최고 거래가는 750만달러(90억원)다.

블록체인 데이터 기업 댑레이더는 올해 3분기 엔에프티(NFT·대체불가능토큰) 거래 규모가 약 1070억달러(128조원)에 이를 것으로 내다봤다. 120만~130만달러 규모이던 올해 1, 2분기에 비해 10배 가까이 커진 규모다.

지난해까지만 해도 소수 ‘얼리어답터’의 전유물이던 엔에프티 시장이 커지면서, 엔에프티를 가상자산으로 분류해 규제 대상에 포함해야 하는지 논의에 물꼬가 트이고 있다.

엔에프티가 법적으로 가상자산으로 분류되면 많은 것이 달라진다. 대표적인 게 세금 문제다. 지난 6일 국회 국정감사에서 유경준 국민의힘 의원은 “훈민정음 혜례본까지 엔에프티로 판매되는 등 문화예술계를 중심으로 엔에프티가 널리 활용되고 있다”며 “이에 대한 과세를 할 준비가 되어 있느냐”고 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 물었다. 홍 부총리는 “엔에프티는 아직까진 (가상자산이) 아니지만 (엔에프티도 가상자산에) 포함해달라는 요구가 있어서 가상자산 범주에 들어가는지 자체를 검토 중”이라고 답했다.

엔에프티를 가상자산 혹은 법정화폐로 교환해주는 기업이 가상자산사업자로 분류될지도 쟁점이다. 엔에프티를 가상자산으로 본다면, 오픈시와 슈퍼레어 같은 엔에프티 거래 플랫폼에도 가상자산 거래소처럼 일정한 기준을 갖춰 금융당국에 신고해야 할 의무가 생길 수 있다.

블록체인 업계에선 엔에프티가 가상자산에 속하는지 의견이 분분하다. 특정금융정보법(특금법)은 가상자산을 ‘경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표와 그에 관한 일체의 권리’라고 정의한다. 특금법은 다만 화폐·재화·용역 등으로 교환이 불가능하거나, 발행인이 사용처와 용도를 제한한 경우엔 가상자산으로 보지 않는다. 그렇기 때문에 소유자가 타인에게 전송하지 못하도록 설정한 엔에프티의 경우 가상자산으로 분류하기 어렵다는 의견이 있다. 이 경우 엔에프티 전송을 대가로 경제적 이득을 취할 수도 없기 때문이다.

엔에프티를 가상자산 범주에 넣으려는 국제적 움직임도 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 올해 2월 가상자산 정의 중 ‘대체 가능한(fungible) 자산’이란 표현을 ‘교환 가능한(convertible and interchangeable) 자산’으로 고쳤다. 이를 두고 향후 엔에프티를 가상자산 범위에 포함하기 위한 포석을 마련한 것 아니냐는 풀이가 나온다.

조정희 법무법인 디코드 변호사는 “현행 특금법의 가상자산 개념이 넓게 잡혀 있어, 예외 요건이 있음에도 엔에프티가 가상자산에 포함된다고 해석할 여지가 크다”고 말했다. 조 변호사는 “다만 모든 엔에프티가 가상자산에 포함될지를 일률적으로 따지기보다 개별 엔에프티가 가진 수익 모델의 특성에 각각이 특금법이나 국제자금세탁방지기구 권고안상 가상자산에 속하는지 여부를 따져야 할 것”이라고 덧붙였다.

반면 한재선 그라운드엑스 대표는 “웹의 html이 정보 교환의 매개이듯, 블록체인의 엔에프티는 가치 교환의 매개”라며 “그 안에 어떤 가치를 담느냐에 따라 개별 엔에프티의 성격이 달라진다”고 말했다. 그는 “이를 뭉뚱그려서 모든 엔에프티를 가상자산이라고 보고 규제한다면, 이는 곧 디지털 세계에서 그 무엇도 사고팔지 말라는 이야기나 마찬가지”라고 말했다.

한편 미술품이나 부동산 등 실물 자산을 엔에프티로 발행해 그 소유권을 분할해 유통하는 경우엔 가상자산 여부뿐 아니라 증권성 여부, 즉 금융상품인지도 쟁점이 될 수 있다. 실제로 해외 가상자산 거래소 에프티엑스(FTX)는 최근 미국 증권법 위반 가능성이 있다며 창작자가 아닌 토큰 보유자에게 수익을 배분하는 엔에프티 거래 지원을 중단한다고 발표했다.

정인선 코인데스크 코리아 기자

ren@coindeskkorea.com