국내 대기업에선 총수 일가가 계열사를 통해 회사 자금을 횡령하는 일이 자주 벌어진다. 효성 사례가 대표적이다. 2004년 당시 효성그룹의 조현준 부사장(현 회장)은 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 있는 180만달러(당시 환율 기준 약 19억원) 상당의 콘도를 사려다 돈이 부족하자 효성의 미국 법인인 효성아메리카에서 5억여원을 받아 구입했다. 그는 이듬해인 2005년에도 미국 웨스트 헐리우드에 있는 150만달러(약 15억원) 상당의 콘도를 구입하기 위해 역시 효성아메리카 주머니에서 5억원을 꺼내갔다. 조 부사장은 회삿돈으로 산 콘도에서 나온 임대료는 사적으로 챙겼다. 2010년 서울중앙지법은 이런 범죄 사실을 인정해 그에게 징역 1년6월과 집행유예 2년을 선고했고,

2012년 대법원은 이 판결을 확정했다.

효성그룹 총수 일가의 일탈은 그 뒤로도 이어졌다. 지난해 4월 참여연대는 조석래 효성 명예회장과 조현준 회장이 2013년부터 조세포탈, 횡령·배임 등 각종 개인 형사사건과 관련해 ㈜효성티앤에스 등 6개 계열사에 변호사비 400억원을 대납하게 한 혐의로 이들을

검찰에 고발했다.

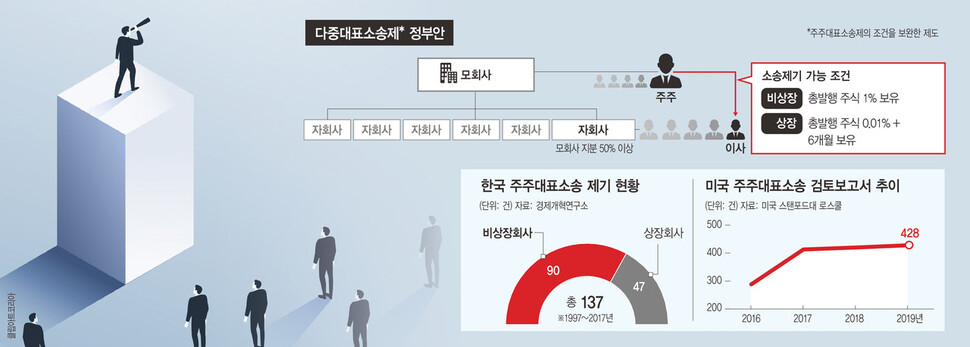

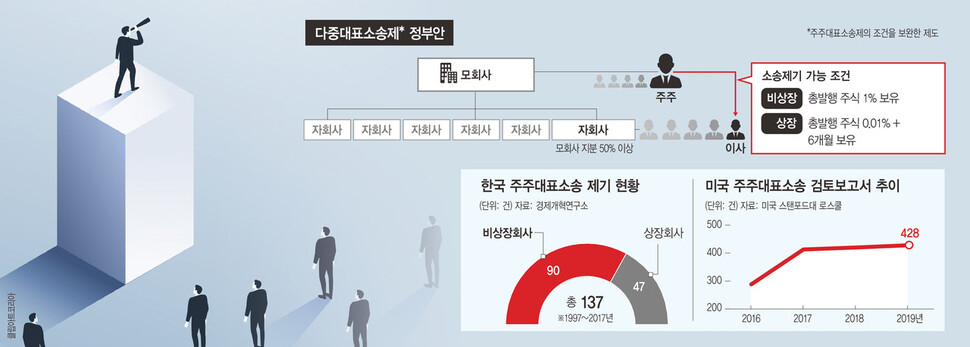

이런 불법 행위를 사전에 막으려면 모회사의 소수주주가 자금이 유용된 자회사에 강력한 책임을 물을 수 있도록 하는 등 별도의 장치가 반드시 마련돼야 한다. 문제는 현행법상으론 그 방법이 없다는 데 있다. 다중대표소송이 해법으로 거론되는 배경이다. 경제협력개발기구(OECD)도 2년 주기로 발간하는

‘한국경제보고서(2018)’를 통해 그룹의 내부거래 문제를 해결하려면 집단소송 및 다중대표소송을 장려하는 개혁을 실시하라고 권고했다. 국내 일부 시민단체나 진보성향 정부만 이 제도 도입을 주장한 게 아니란 얘기다.

이상훈 금융경제연구소장은 “자회사가 총수 일가의 지시를 거부하기 힘든 현실에서, 다중대표소송제가 도입되면 자회사의 이사들이 총수 일가의 부당한 업무지시를 거부할 수 있는 명분이 생긴다”며 “자회사를 통한 자금 횡령 등 총수들의 불법 행위를 예방할 수 있다”고 말했다.

송채경화 기자

khsong@hani.co.kr

▶관련기사:

주주대표소송 연 2건에 불과한데…다중대표소송 남발될까