국회 논의 중인 정부의 상법 개정안에 담긴 다중대표소송제를 두고, 재계는 소송 남발 가능성을 강하게 주장한다. 불필요한 소송에 대응하느라 경영 자원이 낭비되고 기업 경쟁력이 취약해질 수 있다는 우려도 뒤따른다. 한 예로 지난 7월

전국경제인연합회는 이 제도 도입에 따라 상장회사의 소송 리스크가 3.9배 늘어날 것이라는 분석 결과를 내놓은 바 있다.

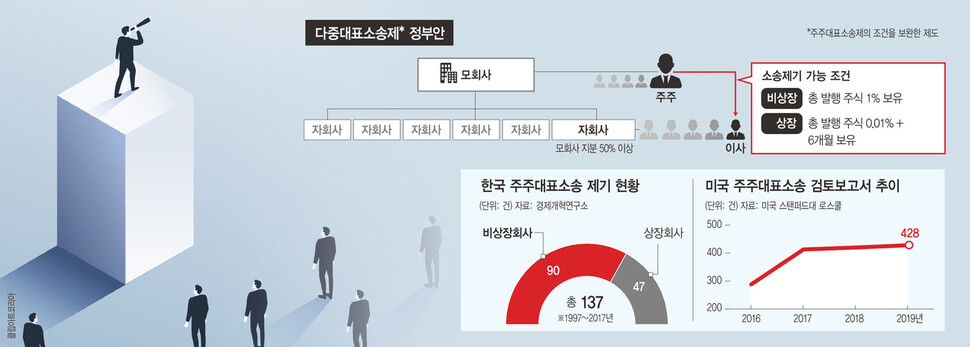

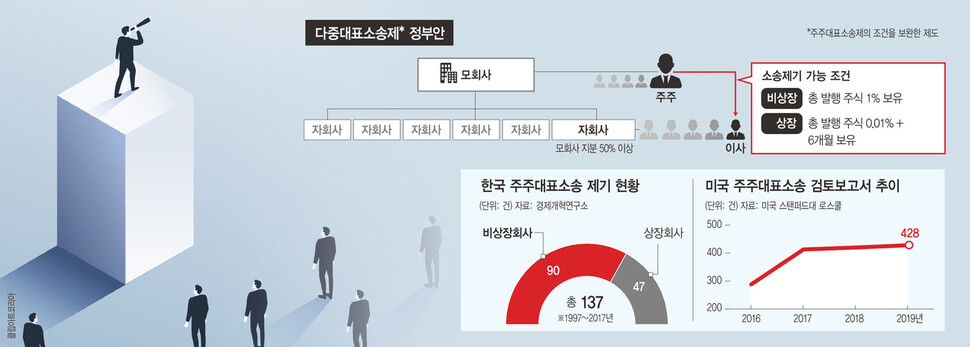

다중대표소송제 도입이 소송 남발로 이어질지는 현 단계에선 누구도 정확히 가늠하기 어렵다. 새 제도 도입으로 기업들이 소송 위험을 줄이기 위해 준법 경영에 나서는 등 경제 주체의 행태에도 변화가 생길 수 있어서다. 재계의 우려도 다중대표소송이 현재 운용되고 있는 주주대표소송보다 소송 범위가 더 넓다는 점에 주목해서 나온 추측성 견해일 뿐이다. 주주대표소송은 해당 기업의 주주한테만 소송을 낼 자격을 주지만, 다중대표소송이 도입되면 자회사의 지분 50% 이상을 보유한 모회사의 주주도 자회사 경영진을 상대로 소송을 제기할 수 있다.

■ 국내 주주대표소송 활용도 낮아 이미 도입된 주주대표소송의 운영 경험을 비춰봤을 때 재계의 우려가 지나치다며 고개를 젓는 전문가들이 많다. 정작 주주대표소송도 활용도가 높지 않은 상황에서 새 제도 도입에 따른 부작용을 유추하는 건 합리적이지 않다는 얘기다. 실제 2018년 경제개혁연구소가 발표한

‘1997~2017 주주대표소송 제기 현황과 판결 분석’을 보면, 21년 동안 판결이 내려진 주주대표소송은 137건에 그쳤다. 이 중 상장회사가 소송 대상인 경우는 47건(34.3%)에 불과했다. 어림잡아 한 해 2건 꼴이다. 재판 과정에서 취하된 소송 건수는 포함되지 않은 분석이나, 주주대표소송의 활용도가 미미하다는 결론을 내리기엔 무리가 없는 수치다.

국내 주주대표소송의 미약한 활용도는 미국과의 비교에서도 확인된다. 미국 스탠퍼드대 로스쿨이 지난 1월 내놓은

‘2019년 주주대표소송 검토 보고서’를 보면, 미국의 주주대표소송 건수는 2016년 288건, 2017년 413건, 2018년 420건, 2019년 428건 등이다. 두 나라 자본시장의 차이를 감안해도, 매년 소송 건수가 한 자릿수에 머무는 한국의 주주대표소송 활용도가 매우 낮음을 알 수 있다. 이창민 한양대 교수(경영학)는 “미국은 주주대표소송이 활성화되고 난 뒤 기업지배구조나 기업가치가 더 좋아졌다는 연구 결과가 많다. 주주대표소송이란 제도가 경영진과 소수 주주 사이에 건강한 긴장 관계가 형성되는 데 도움을 주고 있기 때문”이라고 말했다.

■ 승소해도 간접적 이익만…“악용될 여지 없다” 한국과 미국의 주주대표소송 활용도에 차이가 나는 이유 중 하나를 소 제기 요건이 다르다는 점에서 찾는 시각도 있다. 한국에서 주주대표소송을 내기 위해선 상장회사의 소수주주가 총발행주식의 0.01%를 6개월간 보유하고 있어야 한다. 비상장회사의 경우엔 보유 지분율이 1%를 넘어야 소송을 낼 수 있다. 상법 개정안은 다중대표소송에도 동일한 요건을 적용하고 있다. 반면 미국은 소송 제기를 위해 필요한 최소 주식 규모에 제한을 두지 않는다. 단 1주만 소유하고 있어도 소송이 가능한 셈이다. 김동현 조선대 법대 초빙교수는 2017년에 발표한 논문 ‘주주대표소송에 관한 한국과 미국의 비교법적 고찰’에서 “한국의 주주대표소송 규정은 미국에 견줘 소 제기 요건과 절차가 엄격하다. 주주대표소송을 제기하기가 현실상 어렵다”고 밝혔다.

소송 유인이 크지 않은 점도 소송 남발 우려를 줄이는 대목이다. 주주대표소송은 승소해도 소송을 제기한 당사자가 아닌 회사가 손해배상을 받는다. 다중대표소송도 모회사의 주주가 자회사의 이사를 상대로 소송을 제기해 승소하더라도 손해배상액은 자회사에 귀속된다. 김광중 변호사는 “주주들은 승소하더라도 간접적 이익만 얻을 뿐이고 패소하면 소송 비용을 내야 하는 터라 다중대표소송이 악용될 여지는 거의 없다”고 말했다.

이런 이유로 시민사회에서는 상법 개정안의 다중대표소송 요건을 외려 완화해야 한다는 주장이 나온다. 경제개혁연대는 지난 7월 상법 개정안에 대해 내놓은

의견서에서 “개정안은 다중대표소송의 허용 범위를 모자 회사 관계(50%) 기준으로 정하고 있지만 그렇게 할 경우 대기업집단 소속 계열회사 중 60% 정도만 규율할 수 있는 것으로 분석된다”며 “기업법상 지배관계가 형성되는 것으로 보는 30% 지분율 요건을 적용하는 것이 더 적합하며 이 경우 규율대상은 82% 이상으로 많이 늘어난다”고 밝혔다. 투자가나 법률가 등으로 구성된 한국기업거버넌스포럼도 다중대표소송 지분율 요건을 ‘자회사 지분 20% 초과보유’로 완화해야 한다고

제안한다.

■ 미국, 지배관계 등 따져 판례법상 효력 인정 다중대표소송제를 둘러싼 마지막 쟁점은 다른 나라에는 없는 제도가 아니냐는 것이다. 실제로 주요국 중 일본을 빼면 상법(혹은 회사법)에 해당 제도를 규정한 나라를 찾기 어렵다. 하지만 실질적으로 다중대표소송의 길을 열어둔 사례는 많다. 미국도 판례법상으로 이 제도를 인정한다. 한양대의 2018년 박사 학위 논문 ‘다중대표소송 제도의 도입에 관한 입법론적 고찰’(차경진)을 보면, 미국은 여러 판례를 통해 지분율 기준만이 아니라 지배관계를 종합적으로 판단해 다중대표소송의 효력을 인정하고 있다. 즉 설령 자회사에 대한 모회사의 지분율이 50%에 미치지 않더라도 지배력이 인정된다면 자회사 이사를 상대로 한 모회사 소수주주의 대표소송도 부분 허용한다는 뜻이다.

송채경화 기자

khsong@hani.co.kr

▶관련기사:

계열사 돈을 주머닛돈 빼쓰듯…총수 일가 횡령 막을 장치 필요