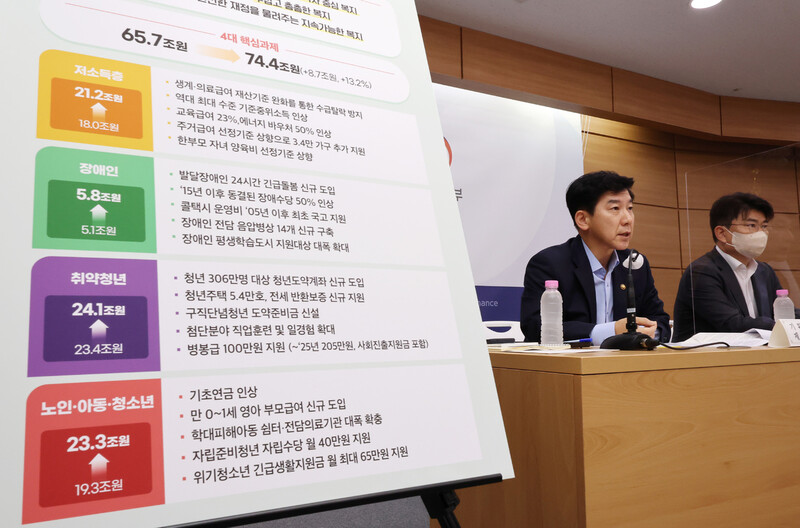

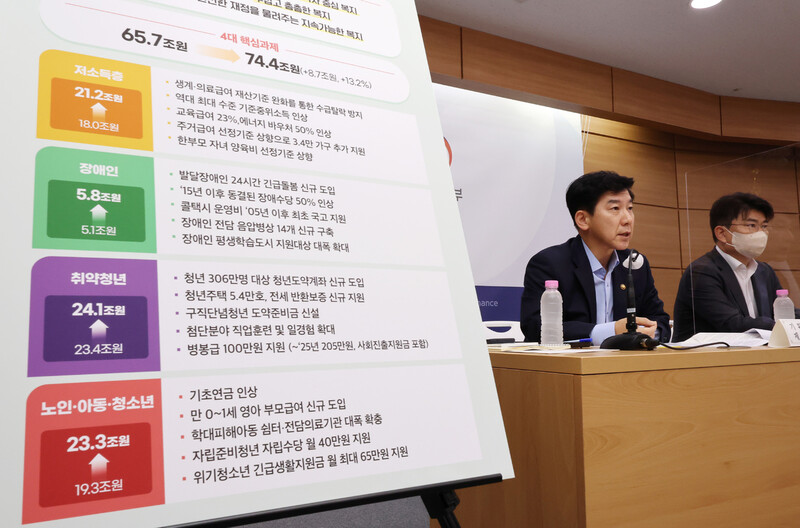

최상대 기획재정부 2차관이 8일 오전 세종시 정부세종청사에서 ‘사회적 약자를 위한 따듯한 예산, 4대 핵심과제’ 주요 내용을 설명하고 있다. 오른쪽은 황순관 복지안전예산심의관. 연합뉴스

[슬기로운 기자생활] 이지혜 | 경제팀 기자

정치인들은 종종 누군가의 안타까운 희생을 입맛에 맞게 이용하는 ‘희생양 정치’의 유혹을 받는다. 윤석열 대통령의 반지하 참변 현장 방문을 홍보에 이용한 것은 희생양 정치의 실패 버전이다. 예산도 마찬가지다. 우리 사회 어딘가에 안타까운 희생이 생기고 나면 관련 예산이 반짝 증가하고, 진전은 소소한데 보도자료에는 강조돼 담기곤 한다. 그걸 모르진 않았다. 그럼에도 내년 예산안을 취재하면서 고개를 끄덕이게 된 순간이 있었다. 공무원들이 강도 높은 지출 구조조정 와중에 애써 넣은 새 복지제도를 자랑할 때였다.

정부는 전년 대비 13.7% 늘어난 장애인 예산에 특히 신경썼다고 강조했다. 편성 과정에서 장애인단체와 간담회도 열었다고 했다. 장애인 지하철 시위와 ‘우영우 신드롬’을 의식한 결과일 테다. 그중에서도 그들의 자랑거리는 따로 있었다. 발달장애인 보호자가 입원하거나 사망하는 등 긴급 상황이 생기면 장애인에게 최대 7일 돌봄서비스를 제공하는 ‘발달장애인 긴급돌봄 시범사업’이다. 발달장애인 자녀를 부모가 살해하는 비극적인 사건이 올해만 7건이나 터져 정부가 마련한 대책이다.

공무원들은 얄미울 만큼 예산안에 관해 좋은 말만 했지만 이 사업을 설명할 때는 유달리 뿌듯해 보였다. 기획재정부에 기존 사업 예산을 조금씩 늘리는 ‘점증주의’ 관행이 있다는 걸 고려하면, 신규 사업 편성은 설령 규모가 55억원에 그쳐도 의미는 있다. 예산안 곳곳에 비판할 지점이 있지만 적어도 이 사업을 성사시키려 애쓴 그들의 마음만은 진심이었다고 알아주고 싶었다.

반전은 ‘현장’에서 왔다. 장애인권단체 현장활동가의 반응은 예상과 사뭇 달랐다. 그는 장애인예산안을 두고 “(정부가) 고민한 흔적이 보인다”면서도 “비인간적인 예산”이라고 했다. 결국 장애가족이 위기에 몰려 입원하거나 죽어야만 국가가 나선다는 거냐고, 장애가족이 애초에 우울하지 않고 죽지 않도록 해주는 게 맞지 않냐는 얘기였다. 그는 이 작은 사업에서 엿보이는 정부의 시혜적 태도에 모욕마저 느끼는 듯했다. 전혀 문제의식이 없었던 나는 절로 반성하게 됐다.

당연히 이 제도는 없는 것보다야 훨씬 나을 것이다. 막상 시행되면 덕 보는 이도 제법 생길 것이다. 제도의 언어에 익숙한 공무원들은 현장반응에 의아해할지도 모르겠다. 물론 현장의 말은 제도가 아닌 고통에 기반하기에 항상 합리적이거나 명료할 수 없다. 그렇다고 배울 점마저 없는 건 아니다. 이 작은 신규 사업은 분명 수십년간 우리 사회가 되풀이해온 뻔한 패턴을 보여주고 있다. 사회적 약자가 국가의 무관심이나 무능 속에 희생되고, 반짝 공분이 일고, 정부는 후딱 대책을 만들지만 결국 또 다른 희생을 낳고 마는 ‘희생양 복지’라는 패턴 말이다. 딱 희생자가 흘린 피만큼만 나아가고 남은 자가 딱 죽지 않을 만큼만 나아가니, 진전일지언정 당사자에겐 모욕이 된다. 한국 복지제도가 걸어온 길 굽이굽이에 우리가 빚진 목숨들이 놓여 있다.

기어코 피를 본 뒤에야 겨우 미봉책을 내미는 공무원을 누군가는 한심한 ‘책상물림’이라 비판할 것이다. 그 비판은 우리 기자들도 피하기 어렵다. 우리 사회의 위험하고 어려운 곳에 미리 관심 가지면 좋으련만 ‘반지하 참변’ 같은 사건이 터져야 반지하를 취재하고 그마저도 금방 식는다. 훗날 비슷한 사건이 돌아오면 우리는 그때 또 타오를 것이다. 희생양이 나오기 전에 필요한 예산을 적극 편성하라고 기재부에 따지기 전에, 취재 관행이나마 바꿀 수 있을지 아득해서 누굴 나무라나 싶다. 나에게도 반짝 취재 뒤 다시 돌아보지 못했던 안타까운 현장과 고인의 이름이 꽤 있다.

책상물림들이 현장의 관점에 이입하기란 무척 어려운 일이다. 제도의 언어와 고통의 언어는 너무나 다르기 때문이다. 그 사이를 매개하는 것이 언론의 책무지만 아쉽게도 번번이 실패하고 있다. 그래도 멈출 수는 없다. 제도가 고통을 이해하려면 더 오래 더 자주 당사자와 머리를 맞대는 길뿐이라는 당연한 사실을 새삼 곱씹을 뿐이다.

godot@hani.co.kr