정치인들은 버스와 연관된 삶에 무지하다. 고관대작들이 버스를 이용하지 않는다는 사실은 잘 알고 있다. 그들이 요즘 버스요금이 얼마인지 모르는 것을 트집 잡으려는 것도 아니다. 하지만 그들의 업무 특성상 언제 버스 타겠냐 하며 그런 무지를 옹호하는 기류가 언제부턴가 정치권에 흐르는 건 심각한 문제다. 동서고금을 막론하고 제대로 정치하는 사람들은 잠행을 해왔다.

김용석 | 철학자

세상 만물의 이름에는 역사가 있다. 필연적인 이유를 찾아볼 수 있는 이름의 역사도 있지만, 우연한 계기로 얻게 된 이름의 역사도 있다. 우연히 얻은 이름이 우연찮게 그 이름의 주인공에게 딱 어울리는 경우가 있다. 그런 대표적인 단어가 ‘버스’(bus)다.

이 말의 유래는 19세기 초 프랑스 낭트 교외의 한 옥수수 방앗간 주인과 낭트 도심에 있던 모자가게 주인의 사업 아이디어에서 비롯한다. 방앗간 주인 보드리 씨는 방아 작업의 부산물로 나오는 뜨거운 물에 착안하여 방앗간 옆에 목욕탕을 운영하기로 했다. 그는 손님을 끌어오기 위해 낭트 도심에서부터 사람들을 마차로 태워 오는 사업을 시작했는데, 일종의 ‘셔틀버스’ 아이디어를 가졌던 것이다.

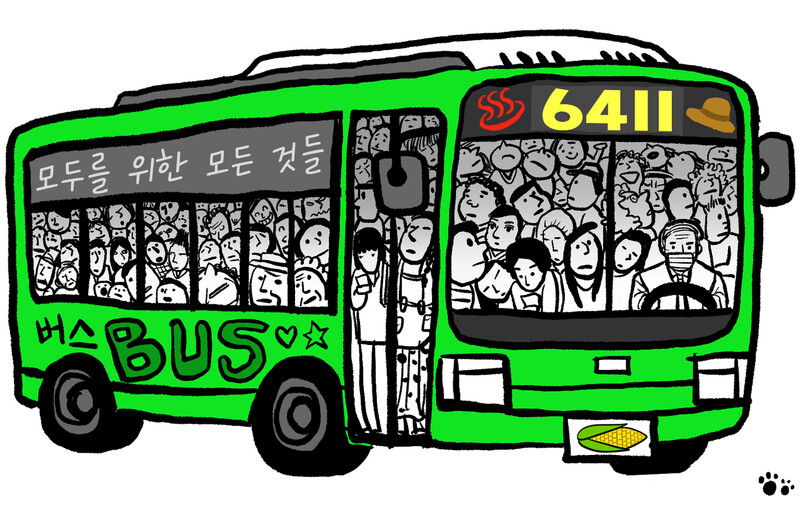

낭트 도심에 있는 목욕탕 마차의 정류장은 대형 모자가게 앞이었는데, 가게 주인 옴네 씨는 자기 사업을 광고하는 데에 머리를 썼다. 그는 자신의 성(姓)이 라틴어 글자와 유사하다는 데에 착안해서 ‘옴네스 옴니부스’(Omnes Omnibus)라고 쓴 가게 간판을 내걸었다. 이는 ‘모든 사람을 위한 옴네의 가게’라는 뜻도 되지만 ‘모든 사람을 위한 모든 것들’이란 뜻도 되어 눈길을 끌었다. 목욕탕에 가지 않는 사람도 그 마차를 탔고 마차는 자연스레 많은 사람을 태우고 내려주는 이동수단이 되었다. 이를 계기로 사람들은 보드리의 셔틀 마차를 프랑스어 발음으로 ‘옴니뷔스’(omnibus)라고 부르기 시작했다.

보드리 씨와 옴네 씨의 시도는 각각 사업 목적에 맞게 합리적이어서 필연적으로 이득을 내는 결과를 만들어냈다고 할 수 있다. 한편 모자가게 광고와 셔틀 마차 사업의 융합은 그야말로 우연이었지만 보드리의 사업을 크게 발전시켰다. 그는 방앗간과 목욕탕 사업을 접고 1828년 파리에까지 진출해 본격적인 대중교통 수단으로서 옴니뷔스 사업을 벌였다. 이듬해 영국 런던에서도 유사한 사업이 시작되었고 그런 교통수단을 영어식 발음으로 ‘옴니버스’라고 불렀다. 대중적 언어는 축약되는 경향이 있는지라, 밑말은 잘려나가고 씨끝만 남아 ‘버스’가 되었다. 나라말마다 발음이 조금씩 다르지만 이 단어는 국제적으로 통용되었고, 우리에게도 들온말이 되어 매우 친숙해졌다.

19세기 말에는 모터 버스가 본격 생산되기 시작해 서구 주요 도시들에서 적극 활용되었다. 흥미로운 것은 말이 끌던 시대에서 엔진을 장착한 버스에 이르기까지 그 동력은 변해왔어도 많은 사람을 태우기 위한 버스의 골격 디자인은 크게 변하지 않았다는 사실이다. 이렇듯 버스는 우연히 얻은 ‘옴니버스’라는 이름에 걸맞게 적은 비용으로 누구든 탈 수 있는 대중교통 수단으로 우리 삶 속에 넓게 퍼졌고, 종종 삶의 깊은 의미와 감동을 전하는 매체가 되기도 했다.

누구든 버스에 얽힌 일화, 버스와 연관된 추억들을 지니고 있으리라. 버스에서 만난 사람과 인연을 맺은 일, 버스를 놓쳐 낭패 본 일, 떠나는 버스 잡으려고 달려갔던 경험이 있을 것이다. 우연히 만났던 사람을 다시 만날까 해서 항상 같은 시간에 같은 번호 버스를 타본 추억도 있으리라.

버스와 함께하는 삶의 흔적은 일상 언어에도 고스란히 담겨 있다. 이는 영어권에서 ‘버스 놓쳤다’(missed the bus)라는 말이 개인적 사건뿐만 아니라 정치·사회적으로도 널리 쓰이는 비유법이 된 것을 보아도 알 수 있다. 우리는 ‘버스 떠났다’라는 비유를 널리 쓰며, ‘떠난 버스 붙잡지 말라!’는 격언을 만들어내기도 했다.

이렇듯 버스는 실생활에서든 언어적 은유에서든 보통사람들의 일상에 깊고 넓게 자리 잡고 있다. 최근 첨단기술이 탑재된 모빌리티에 관한 논의가 한창이지만, 자가용이 넓게 보급되고 도시의 지하철망이 거미줄 같아도 버스의 활용도가 줄지 않았듯이, 미래에도 버스는 일상의 중요한 이동수단으로 살아남을 것이다. 무엇보다도 버스는 옴니버스의 유전자를 지녔기 때문이다. 곧 모든 사람의 삶과 연관 있기 때문이다.

그런데도 우리나라 정치인들은 버스와 연관된 삶에 무지하다. 고관대작들이 버스를 이용하지 않는다는 사실은 잘 알고 있다. 그들이 요즘 버스요금이 얼마인지 모르는 것을 트집 잡으려는 것도 아니다. 하지만 그들의 업무 특성상 언제 버스 타겠냐 하며 그런 무지를 옹호하는 기류가 언제부턴가 정치권에 흐르는 건 심각한 문제다. 동서고금을 막론하고 제대로 정치하는 사람들은 잠행을 해왔다. 잠행해서라도 버스의 삶, 곧 모든 보통사람의 삶을 ‘구체적으로’ 알려고 노력해야 한다. 정치인들이 택시기사와 대화를 나눠보아야 세태를 잘 파악할 수 있다는 말이 있다. 가끔이라도 버스를 타보면 승객과 대화 없이도 세태를 더 잘 관찰할 수 있다.

실언과 막말은 판쳐도 위정자의 덕목인 명연설이 희귀한 우리 정치 무대에서 사람들의 가슴속에 오래 남아 있는 명연설도 버스와 연관된 것이다. “6411번 버스라고 있습니다”라는 말로 시작하는 연설 말이다. 지금은 고인이 되었지만, 서민들 삶 속에서 서민과 함께했던 정치인의 말이 명연설인 이유는 간단하다. 그가 6411번 버스 안을 묘사하며 그곳에 투영된 서민들의 지난한 삶을 우리 일상의 구체적 언어로 세세하게 풀어놓았기 때문이다. 그 연설에도 버스요금 언급은 없다. 하지만 그 누구도 그가 이른 새벽에 버스 타는 사람들의 삶에 무지했다고 손톱만큼도 의심하지 못한다. 미사여구도 거창한 구호도 없지만 그의 연설은 구구절절 그가 버스 안 사람들의 일상과 함께했음을 증명하기 때문이다.

그 어느 계절보다 한겨울에 버스 타는 일은 고되다. 찬 바람에 발을 동동 구르며 버스를 기다려서만은 아니다. 겨울이면 두꺼운 옷에 버스 안이 더욱 비좁아지기 때문만도 아니다. 통상 연말연시에 버스요금이 올라서만도 아니다. 정치인들은 ‘민생’이란 말을 전시하듯 입술에 달고 다닌다. 하지만 서민의 구체적 삶을 간과할수록 민생이란 말은 추상화된다. 버스의 일상에는 민생의 옴니버스, 곧 민생의 온갖 것들이 진액처럼 스며 있다. 이에 무심하고 무지한 위정자들이 있기 때문에 한겨울에 버스 타는 일은…, 무척 고되다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[김용석의 언어탐방] 템포: 속도의 다양한 스펙트럼 [김용석의 언어탐방] 템포: 속도의 다양한 스펙트럼](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0109/53_17047980770405_20240109503439.jpg)

![[사설] 김용현 궤변 속 계엄 찬성했다는 국무위원 밝혀내야 [사설] 김용현 궤변 속 계엄 찬성했다는 국무위원 밝혀내야](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124502716.webp)

![서부지법 폭동 군중의 증오는 만들어진 것이다 [박현 칼럼] 서부지법 폭동 군중의 증오는 만들어진 것이다 [박현 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0125/20250125500356.webp)

![분노한 2030 남성에게 필요한 것 [슬기로운 기자생활] 분노한 2030 남성에게 필요한 것 [슬기로운 기자생활]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0124/20250124500179.webp)