이진훈 | 금속노조 서울지부 동부지회 인쇄업종분과 준비위원장

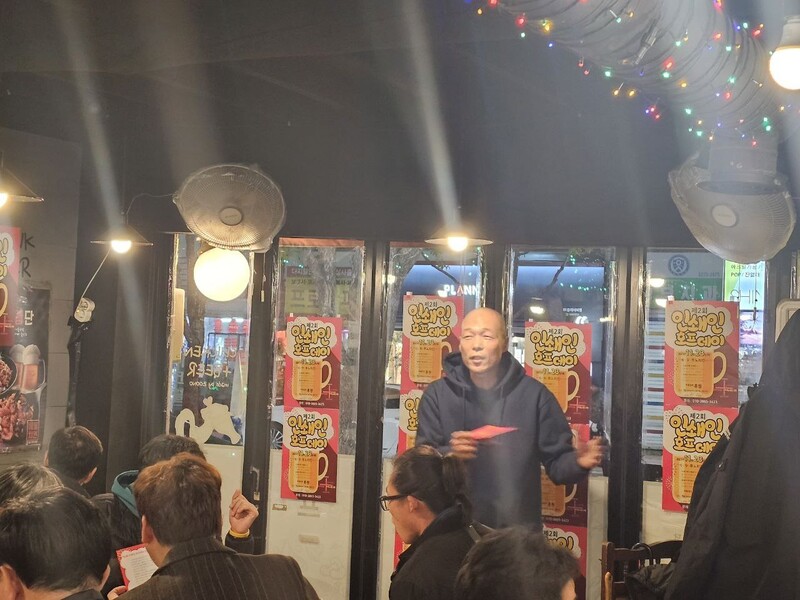

2023년 11월23일 서울 을지로에서 인쇄인 호프데이를 열기로 했다. 지난해에 이어 두번째다. 날짜가 다가올수록 불안감이 커졌다. 한해 조직농사 결산이다. 당일 몇시간 전, 모르는 번호로 전화가 걸려 왔다. ‘몇시부터 하느냐? 참가비는 없느냐?’ 포스터를 보고 전화했단다.

행사장은 명보극장 사거리 치킨집이었다. 을지로 인쇄인이라면 누구라도 쉽게 찾을 수 있는 장소였고, 금속노조 사업비로 치르는 행사라 따로 참가비는 받지 않았다. 모자라는 금액은 행사장에 후원함을 두어 충당할 거였다. “오늘 몇명이나 올까?” 인쇄밥 먹는 친구에게 물었다. “한 100명? 자리가 모자라면 어쩌냐?” 친구의 넉살에 웃음이 나왔다.

편집디자인 일을 했다. 20여년 전 스물여덟에 처음으로 직장생활을 했다. 작은 인쇄기획사였다. 을지로 인쇄골목은 무척이나 놀라웠다. 서울특별시 한복판에 삼발이(세바퀴 오토바이)가 돌아다니는 골목이 있을 거라고는 상상도 못 했다. 인쇄소 옆 재단집, 그 옆 제본집, 그 반대편 톰슨(특정한 모양으로 종이를 따내는 작업)집, 또, 또…. 인쇄골목이 놀라움에서 친숙함으로 변할 즈음, 나는 몇군데 회사를 거쳐 2003년 가을 소위 ‘합판집’이라는 인쇄업체에 들어갔다. 그리고 내 평생 단 한번도 상상하지 못했던 투쟁이란 것을 시작했다.

그 합판집은 직원 수가 60~70명 되는 꽤 큰 규모의 인쇄업체였다. 방문이나 인터넷으로 인쇄물을 주문받고 제작해 출고하는 회사였다. 합판집에서는 주문받은 여러 인쇄물을 하나의 인쇄판에 모아 찍는다. 주로 명함이나 전단을 인쇄한다. 전국에서 일감이 넘쳤고, 합판집들끼리 가격 경쟁이 점점 심해지는 시기였다.

합판집은 주문이 밀리면 작은 인쇄소에 맡겼다. 합판집이 을지로의 ‘갑’이었다. 우리는 노동조합을 만들었다. 사장 아들의 윽박이 두려웠고 “노예근성에 빠진 놈들”이란 모욕을 더는 참을 수 없었기 때문이다. 우리의 요구는 간단했다. 사장 아들 김 과장의 퇴진이었다.

노동조합을 만들고 나서야 알았다. 직원 60명이 넘는 인쇄업체가 근로기준법을 제대로 지키지 않았다는 사실을. 연장수당, 노동시간, 유급휴일…. 뭐 하나 법대로 하는 게 없던 사장은 당연히 노동조합을 인정할 생각이 눈곱만치도 없었다. 2년에 걸친 ‘투쟁’ 끝에 우리는 단체협약을 맺을 수 있었다. 그사이에 조합원은 7명으로 줄었다. 사장은 전문경영인을 고용한 뒤 차근차근 구조조정을 준비했다. 우리에게는 더는 싸울 힘이 없었다. 이제 그 합판집에 노동조합은 존재하지 않는다.

육신은 피곤하고 정신은 허탈했다. 다시는 인쇄 일을 하고 싶지 않았다. 무작정 인쇄와 동떨어진 일을 했다. 하지만 노동조합이 을지로 인쇄바닥에도 뿌리내리고, 작은 사업장 노동자들도 당연한 권리를 누리는 것, 그 다짐을 부여잡고 나는 돌아왔다.

대형 인쇄업체와 달리 작은 인쇄업체는 사장이나 노동자나 처지가 별로 달라 보이지 않았다. 돈벌이나 노동시간에 그다지 차이가 없었다.

을지로 인쇄골목은 분업의 골목이다. 다양한 공정을 소규모 인쇄업체들이 하나씩 맡아 처리한다. 서로 다른 공정들을 이어주는 끈은 예의 삼발이다. 따로 떨어져서는 아무것도 하지 못하는 게 인쇄골목의 영세업체들이다. 골목 전체가 하나의 큰 공동체라는 점에서, 어쩌면 협업의 골목이기도 하다. 하지만 돕고 사는 공동체라 해도 권리를 보장하지는 않는다. 돈 앞에서는 이웃사촌 간에도 인정사정없는 게 우리 사회다. 재개발 이슈로 일터를 잃지 않을 권리, 일하면서 생활이 가능한 임금을 받을 권리, 노동법을 제대로 적용받을 권리를 중구와 서울시와 대한민국이 함께 돌봐야 하는데, 과연 자동으로 될까. 자고로 권리는 누릴 사람이 지켜내야 한다. 노동자가 목소리를 높여야 하고, 이를 대표해 누군가 전달하고 교섭해야 한다. 노동조합이 필요한 이유다.

“이야, 너 어떻게 한 거야?” 친구에게 감탄사를 날렸다. 그의 말대로 “한 100명”이 오지는 않았지만, 지난해보다 훨씬 많은 50명 넘는 인쇄인이 모였다. 가게에 앉을 자리가 모자랄 만큼 꽉 찼다. 이 친구는 20년 전 그날 힘을 합쳤던 동지다. 함께 하고 힘이 되는 사람들이 곁에 있기에 할 수 있는 일들이다.

※노회찬 재단과 한겨레신문사가 공동기획한 ‘6411의 목소리’에서는 일과 노동을 주제로 한 당신의 글을 기다립니다. 200자 원고지 12장 분량의 원고를 6411voice@gmail.com으로 보내주세요.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[6411의 목소리] 글쓰기는 봉사가 아니라 어문 노동입니다 [6411의 목소리] 글쓰기는 봉사가 아니라 어문 노동입니다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0121/53_17058312332122_20240121501911.jpg)

![우리는 ‘멍청함’과 싸워야 한다 [왜냐면] 우리는 ‘멍청함’과 싸워야 한다 [왜냐면]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0108/20250108503155.jpg)

![초고령사회도 ‘각자도생’하란 말인가 [아침햇발] 초고령사회도 ‘각자도생’하란 말인가 [아침햇발]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0112/20250112501370.jpg)

![배울만큼 배웠을 그들, 어쩌다 ‘윤석열 수호대’가 되었나 [1월7일 뉴스뷰리핑] 배울만큼 배웠을 그들, 어쩌다 ‘윤석열 수호대’가 되었나 [1월7일 뉴스뷰리핑]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0107/53_17362147987073_20250106503485.jpg)

![극우 결집 불쏘시개 된 여론조사 [유레카] 극우 결집 불쏘시개 된 여론조사 [유레카]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0112/20250112500898.jpg)

![윤석열 옹호자들에게 묻는다 [박찬승 칼럼] 윤석열 옹호자들에게 묻는다 [박찬승 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0110/53_17364624024417_6217361261745096.jpg)