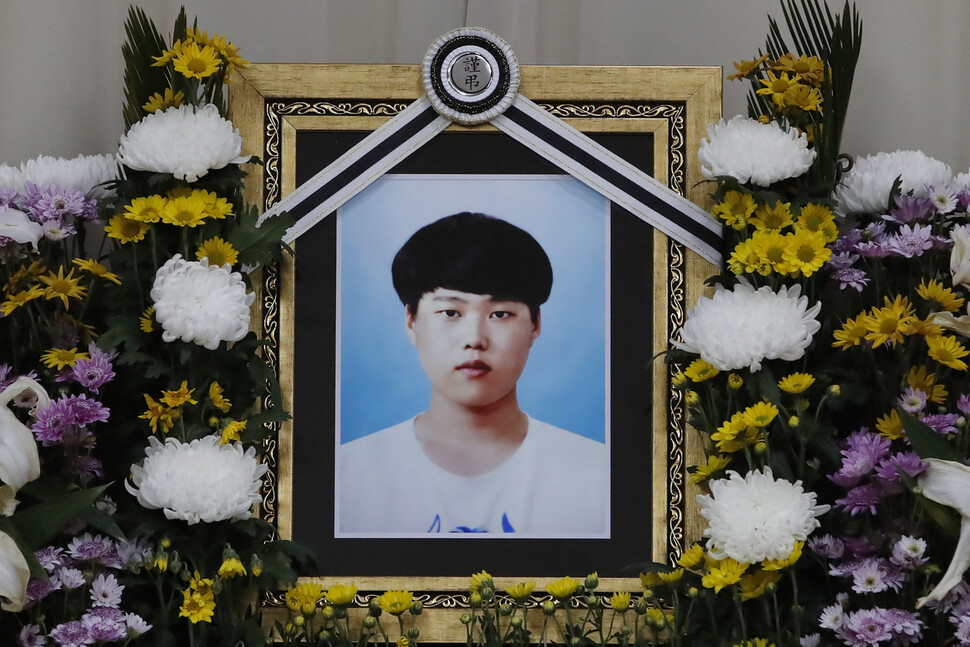

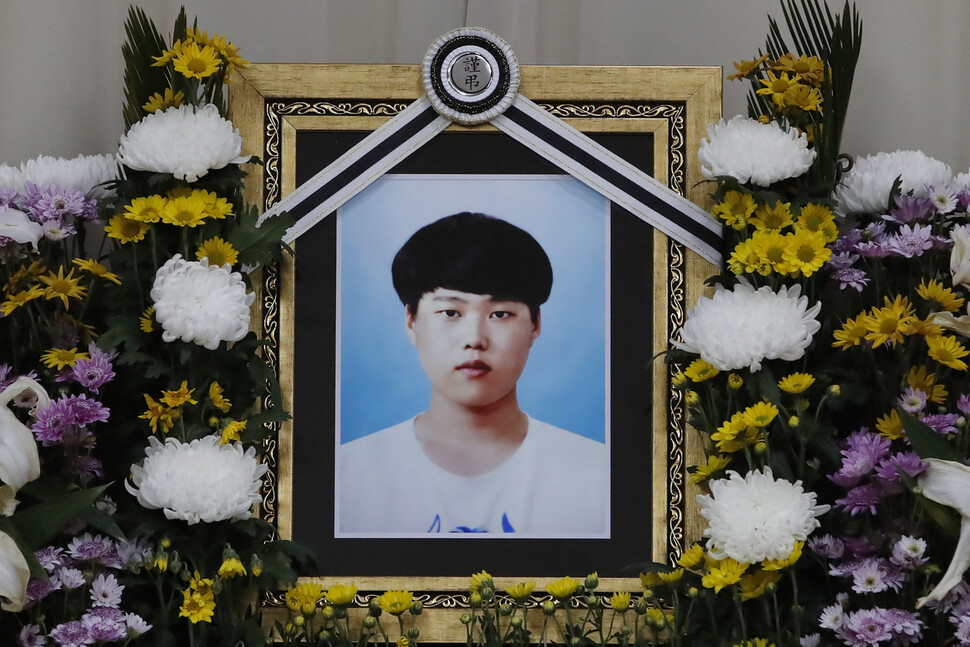

6일 오후 경기 평택시 안중읍 안중백병원 장례식장에 고 이선호씨 빈소가 마련되어 있다. 평택/이정아 기자 leej@hani.co.kr

또 한명의 20대 청년이 산업현장에서 목숨을 잃었다. 용역회사 아르바이트를 하던 대학생 이선호(23)씨가 지난달 22일 경기도 평택항 부두에서 컨테이너 정리작업 도중 구조물에 깔리는 사고로 숨졌다. 주로 검역 업무를 맡던 이씨는 이날 처음으로 컨테이너 관련 업무에 투입됐다. 위험하고 생소한 일을 시작하면서도 안전교육을 받지 못했고 안전장비조차 지급받지 않았다. 이씨는 중장비인 지게차와 함께 일했지만 안전을 관리하는 책임자도 없이 주먹구구식으로 작업이 진행됐다. 한마디로 ‘안전 공백’ 상태였다.

이런 상황은 너무도 낯익기에 비통함이 더하다. 2018년 입사 3개월 만에 홀로 위험 업무를 하다 컨베이어벨트에 끼여 숨진 김용균(당시 24살)씨, 2017년 특성화고 현장실습 도중 프레스에 눌려 숨진 이민호(당시 18살)군, 2016년 서울 지하철 구의역에서 스크린도어 수리 작업을 하다 열차에 치여 숨진 김아무개(당시 19살)군…. 산업현장에서 안전관리 소홀로 젊은 목숨을 잃는 비극이 언제까지 되풀이돼야 한단 말인가.

산업재해 사망자 유족들과 노동계의 피어린 노력으로 중대재해처벌법이 제정되기는 했지만, 효율이 아닌 안전이 최우선이라는 인식은 산업현장에 아직 뿌리내리지 못하고 있음을 이선호씨의 죽음이 고스란히 보여준다. 중대재해처벌법이 재계의 입김에 휘둘려 처벌 완화, 적용 제한, 시행 유예 등으로 누더기가 돼버린 입법 과정만 봐도 그렇다. 문재인 정부는 산재 사망 사고를 한해 500명대로 줄이는 것을 국정목표로 제시했지만, 지난해 산재 사망자는 여전히 882명에 이르렀다.

전시도 아닌데 한해 수백명씩 숨져나가는 이 ‘비정상 사회’와 맞서 싸우는 일은 늘 슬픔에 젖은 유가족들의 몫이다. 아들의 장례를 미루고 있는 이선호씨 아버지는 6일 기자회견에서 “내 아들을 이렇게 보내지 않겠다. 사고 원인을 밝혀내고 책임자 처벌이 이뤄질 때까지 이 비열한 집단과 끝까지 싸우겠다”고 했다. 정부와 정치권은 입에 발린 말로 ‘국민의 생명과 안전’을 되뇔 게 아니라 하나의 목숨이라도 더 살리자는 절규에 응답해야 한다. “20대의 우울한 미래를 이야기하는 친구들에게 ‘우리는 아직 젊잖아’라며 격려해주던” 이선호씨의 죽음을 외면한 채 ‘청년의 미래’를 말할 수도 없다. 이번 사고의 진상과 책임 규명은 물론이고 중대재해처벌법의 전면 보완을 비롯한 산업안전 정책의 대전환이 필요하다.