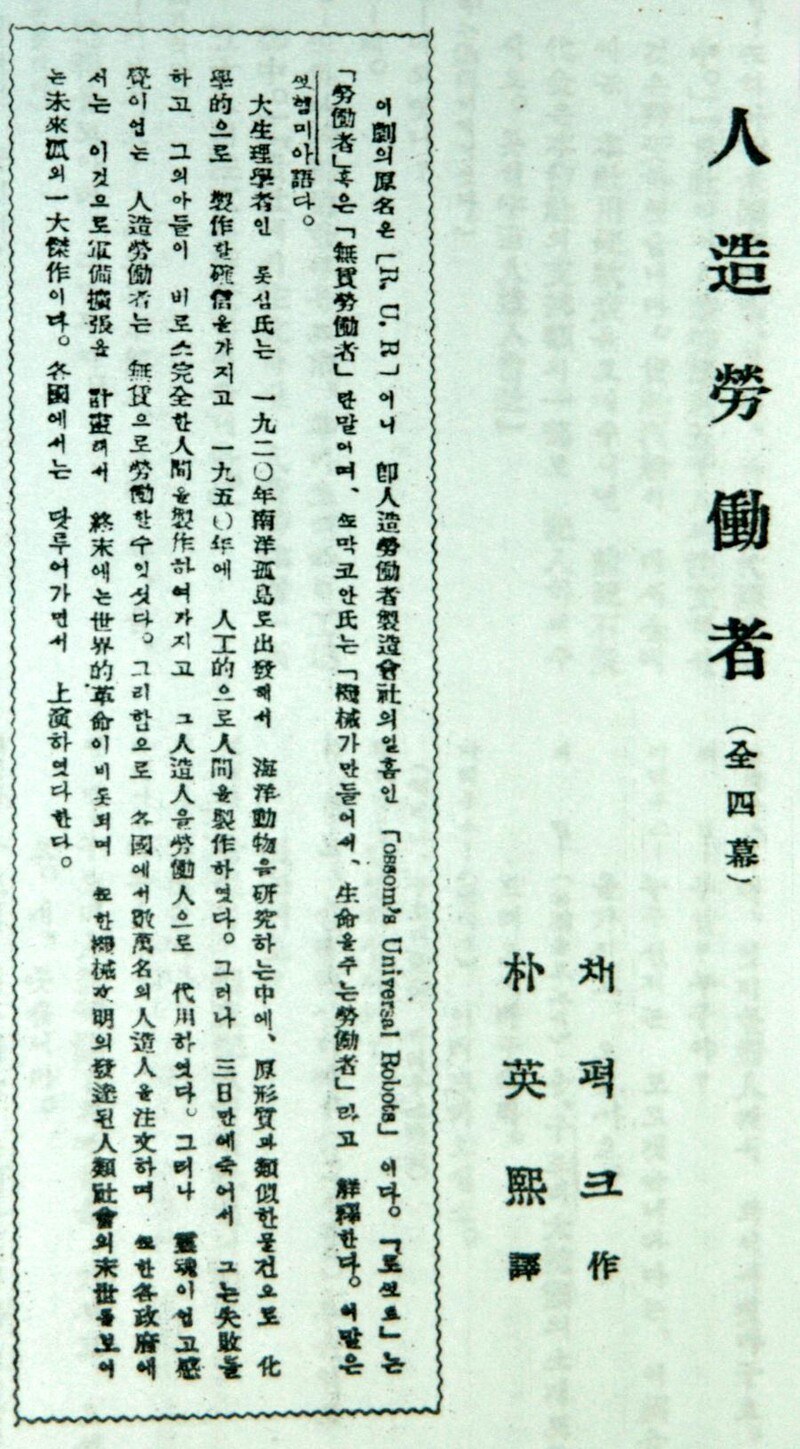

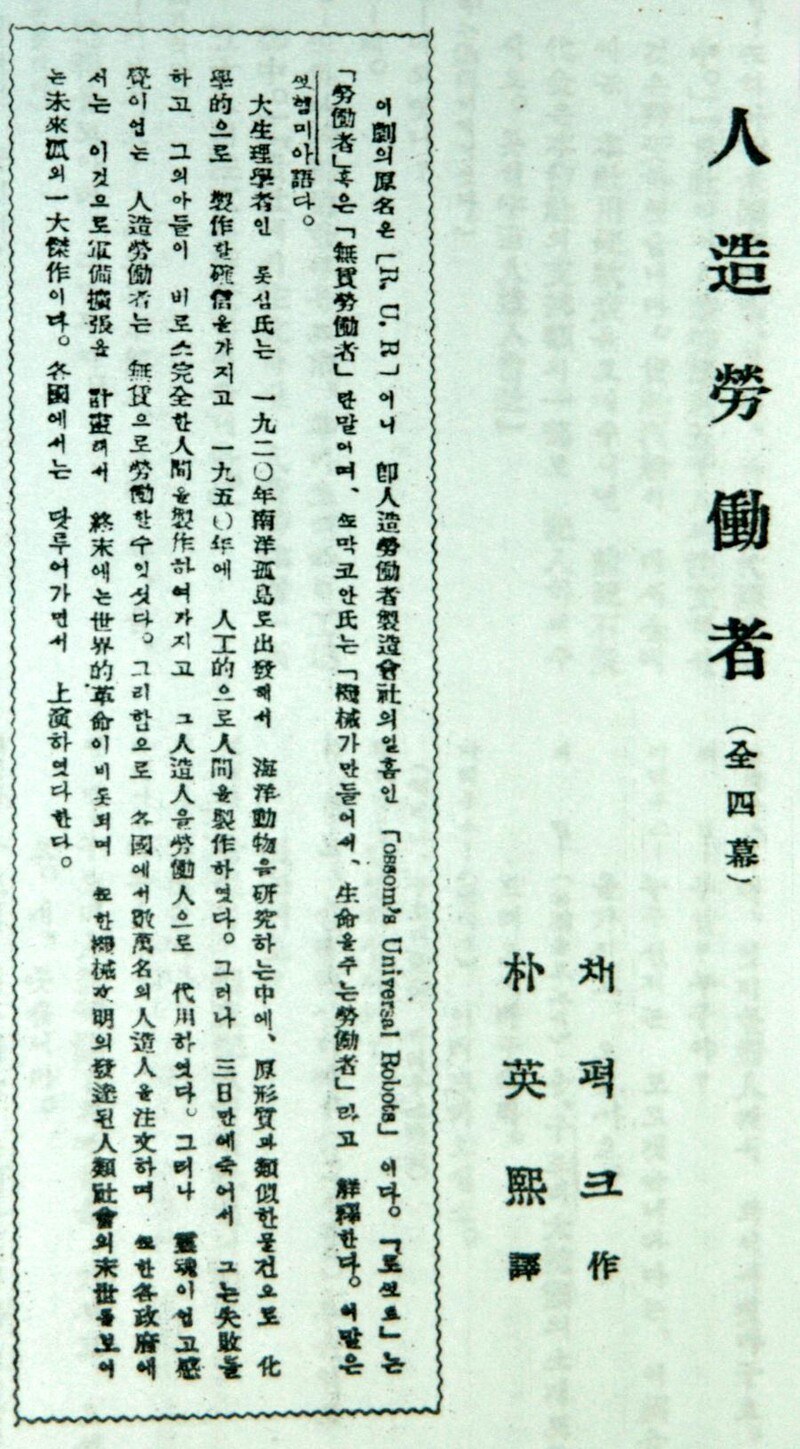

1925년 박영희가 '개벽'지에 번역해 실은 ‘R.U.R.’. 서울SF아카이브

‘robot’이란 말이 탄생한 것은 정확히 100년 전인 1920년이다. 체코의 작가인 카렐 차펙이 희곡 ‘R.U.R.’을 발표하면서 처음으로 ‘robot’이란 단어를 썼다. 원제는 ‘로썸의 만능로봇들 (Rossum’s Universal Robots)’이란 의미인데 작품 안에서 로봇은 합성유기체로 설정되어 있다. 즉 기계 부속이 아니라 인공 혈액과 피부로 만들어진 인조인간인 것.

이 작품은 이듬해인 1921년에 처음 연극으로 공연된 뒤 곧 세계적으로 주목을 끌어 3년 만에 30여개 언어로 번역되었다고 한다. 우리나라에는 춘원 이광수가 1923년 4월 잡지 ‘동명(東明)’에 <人造人(인조인)>이란 제목으로 처음으로 요약, 소개했으며 1925년 2월에 박영희가 잡지 ‘개벽’에 <人造勞動者(인조노동자)>라는 제목으로 4회에 걸쳐 연재했다.

작가 카렐은 ‘robot’이란 말의 아이디어를 그의 형인 조셉 차펙이 냈다고 밝힌 바 있다. 슬라브어에서 강제노동자를 뜻하는 ‘robota’란 말이 어원인데, ‘R.U.R.’에서도 로봇들은 인간에 의해 강제노동에 시달리다 반기를 들고 일어난다.

물론 로봇이란 말이 등장하기 전에도 로봇은 있었다. 자동기계라는 뜻의 ‘오토마톤(automaton)’이라는 명칭이 사람 모양의 자동인형에도 쓰였다. 이 자동인형들은 톱니바퀴를 정교하게 가공할 수 있는 기술이 발달된 17세기 경부터 유럽에서 인기를 끌었으며 그림을 그리거나 글을 쓰거나 악기를 연주하는 등 사실상 오늘날의 로봇과 같은 모습을 보여주었다. 18세기 들어서는 청나라와 일본에도 이 자동인형들이 전해지면서 현지에서 새롭게 제작한 모델들도 나오기에 이르렀다.

지금과 같은 의미의 금속제 로봇이 우리나라에 처음 선보인 것은 1929년에 열린 조선박람회에서 일본이 전시한 로봇 ‘학천칙(學天則)’으로 추정된다. 또한 독일의 프리츠 랑 감독이 연출한 영화 <메트로폴리스>(1927)도 조선박람회와 같은 해에 개봉되었으며, 이 영화에 등장하는 인간형 금속 로봇인 ‘마리아’의 모습이 당시 신문에 소개되기도 했다.

로봇이란 말을 최초로 탄생시킨 희곡 ‘R.U.R.’은 1920년대에 우리나라에서 이광수와 박영희 외에도 김우진, 김기진 등이 평론을 쓴 바 있어서 아마 당시에 연극으로 공연되었을 가능성도 있다. 그 뒤 독특한 연출 스타일로 유명한 영화감독 김기영이 1950년대 젊은 시절에 서울대 연극반 활동을 하면서 연극으로 공연했다는 기록이 있고, 1970년에는 국립극단이 ‘인조인간’이라는 제목으로 국립극장 무대에 올리기도 했다.

‘R.U.R.’처럼 로봇들이 인간에게 반란을 일으킨다는 이야기는 그 뒤로 여러 SF의 단골 주제가 되었다. ‘로봇’ 탄생 100주년이 된 지금은 알파고처럼 특정 분야에서 인간을 초월하는 인공지능 로봇이 속속 등장하는 시대이다. 과연 우리는 로봇의 반란을 현실적으로 두려워해야 할까? 사실 이런 일은 ‘강한 인공지능’의 개발이 선행되어야 하는데, 그 정도의 기술적 경지까지는 아직 갈 길이 멀다. 그런 걱정은 최소한 21세기 중반 이후에 시작해도 늦지 않을 것이다.

박상준/서울SF아카이브 대표