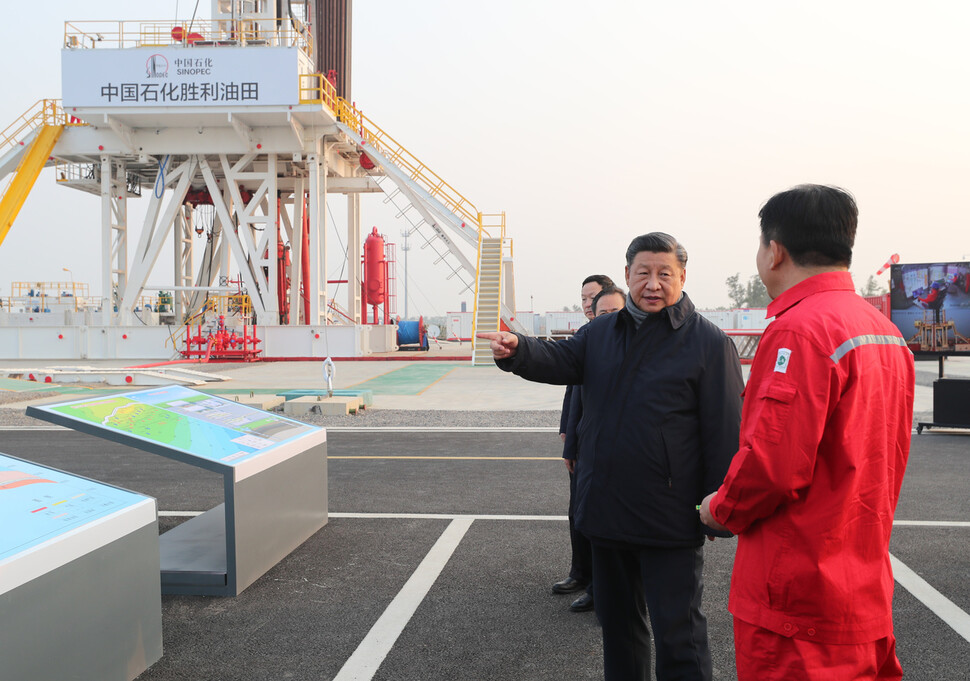

시진핑 중국 국가주석이 지난 21일 산둥성 둥잉시에 있는 성리 유전의 석유 시추플랫폼을 시찰하고 있다. 연합뉴스

미국 조 바이든 대통령은 취임하자마자 도널드 트럼프 전 대통령이 탈퇴한 파리기후협정 재가입을 선언하고 존 케리 전 국무장관을 미국의 기후특사로 임명하는 등 ‘기후변화 대통령’임을 대내외에 선포했다. 그에게 글래스고 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)는 국제사회에서 본인과 미국의 위상을 평가받는 시금석이지만, 미국 안에서조차 녹색예산 처리에 난항을 겪는 등 넘어야 할 산이 많다.

세계 1위 온실가스 배출국인 중국의 시진핑 국가주석은 지난해 9월 유엔총회 화상 연설에서 2030년까지 탄소 배출 정점을 찍고 2060년까지 ‘탄소중립’을 달성하겠다고 선언했다. 하지만 이런 목표를 구체화한 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 제출은 미루고 있다. 이번 총회에 시 주석이 아닌 왕이 외교부장이 참석하는 것으로 알려지면서 중국의 ‘마이 웨이’는 굳어질 것이라는 우려가 나온다. 국제에너지기구(IEA) 자료를 보면, 2019년 중국의 연료 연소 부문 이산화탄소 배출량은 약 99억톤으로 전세계 배출량의 29%를 차지했다. 47억톤인 미국의 두배, 30억톤인 유럽연합 전체 배출량의 세배가 넘는 규모다.

게다가 천연가스 가격 폭등으로 세계 에너지 대란을 겪으며 화석연료 의존도가 높아지는 역설적 상황이 이어지고 있다. 이런 상황에서 미·영으로부터 ‘석탄 감축’ 압박을 받는 ‘친화석연료’ 국가들의 느린 행보가 기후위기 대응에 발목을 잡고 있다는 지적이 나온다.

중국 시 주석뿐 아니라 러시아 블라디미르 푸틴 대통령도 불참한다고 전해졌다. 세계 석탄 수출국 2위의 오스트레일리아 스콧 모리슨 총리는 억지로 불려나오는 모양새다. 인도 나렌드라 모디 총리가 2030년 국가 온실가스 감축목표를 발표한다고 알려졌는데 이 역시 큰 기대를 하기 어려운 상황이다. 석탄화력발전에 대한 의존도가 워낙 높기에 구체적인 계획을 낼 수 없을 것이라는 우려 때문이다.

사우디아라비아나 아랍에미리트(UAE) 등 산유국들의 탄소중립 선언이 이어지고 있는 것은 반가운 일이지만 여전히 구체적 감축 계획은 부족하다. 이 때문에 당사국총회 의장국인 영국 보리스 존슨 총리마저 “이번 정상회의는 아주 험난할 텐데, 자칫 잘못될 수 있어 매우 걱정이다. 우리가 필요로 하는 합의를 얻지 못할 수도 있다”는 말을 할 정도다. 올해 당사국총회를 돌아볼 때 ‘기후악당’은 누가 될 것인가.

이근영 김정수 기자

kylee@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[포토] 송도서 ‘유엔기후변화협약 적응주간’ 시작…74개국 참여 [포토] 송도서 ‘유엔기후변화협약 적응주간’ 시작…74개국 참여](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/0828/53_16932051072384_20230828502105.jpg)

![[영상] ‘박근혜 공천 개입’ 기소했던 윤석열, 선거법 위반 수사 불가피 [영상] ‘박근혜 공천 개입’ 기소했던 윤석열, 선거법 위반 수사 불가피](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2024/1031/20241031504015.jpg)