한때 시총 3위까지 올랐던 카카오의 재난 대응이 이 정도일 줄은 몰랐다. “화재는 워낙 예상할 수 없는 시나리오”라며 “대비책을 마련하겠다”는 양현서 카카오 부사장의 해명은 황당하기 그지없다. 국민의 생업과 일상에 막대한 불편과 손실을 입힌 이 사태에 ‘책임 있는 해결책’이 아닌 ‘대비책’이라니. 참 궁색한 변명이다.

카카오는 2014년 삼성에스디에스(SDS) 데이터센터 화재, 2018년 케이티(KT) 아현지사 화재를 남의 집 일로 인식했나 보다. 두 사건을 계기로 화재나 지진 등 재해, 재난에 대비한 데이터센터의 시설보호계획 수립과 안전 운영 매뉴얼이 제도적으로 강화되었는데, 정작 전 국민의 이용 데이터로 막대한 기업 이윤을 추구하고 있는 카카오에 데이터센터 화재 대응 매뉴얼조차 없다니 충격이다. 카카오는 유무형의 사회적 자산이 된 디지털 데이터를 보호하고 안정적으로 유지하여 서비스할 의무를 저버린 책임이 크다.

남궁훈 카카오 대표는 올해

‘카카오의 약속과 책임’ 보고서를 발간하며 “기업이 준수해야 할 사회적 책임을 무겁게 받아들이고 있다”고 밝혔다. 더군다나 지난 7월25일 ‘카카오 공동체 기술윤리위원회’를 만들어 기술과 윤리의 조화로운 발전과 디지털 사회의 건강성을 도모하는 등 실질적인 방안을 적극 모색하겠다고 약속했다. 디지털 기업으로서 사회적 책임 실천을 위해 이용자 보호 및 개인정보 보호 등 기술윤리 정책을 강화하겠다고도 했다. 카카오 데이터센터 안전 관리 부재는 기술윤리 약속 위배로 보인다. 이에스지(ESG) 경영의 일환으로 발표되는 이러한 자율규제 선언들이 실체가 모호한 ‘이에스지 워싱’, 즉 위장 이에스지가 아니길 바란다.

신뢰 전문가 레이철 보츠먼은 “기술 발전으로 사람과 조직과 컴퓨터의 거대한 네트워크로 신뢰가 분산되면 기존 신뢰의 계층구조는 해체된다”고 했다. 계약과 법을 통해 오랜 세월 구축해온 ‘제도적 신뢰’는 약화되고 ‘기술에 의한 분산적 신뢰’를 믿는 경향이 빠르게 사회적으로 합의되고 있다는 것이다. 카카오는 여타 대기업과 비교할 때 3~4배 많은 190여 계열사가 있는 것으로 알려졌다. 이들의 사업 확장은 ‘분산적 신뢰’에 대한 이용자들의 믿음 없이 불가능했을 것이다. 카카오톡에 대한 신뢰가 있었기에 고도의 보안과 안정성을 요구하는 금융 플랫폼과 안전과 직결되는 모빌리티 서비스까지 사업을 키울 수 있었다. 독일의 사회학자 니클라스 루만이 “신뢰는 기대치에 대한 확신”이라 했듯이 카카오에 대한 기대가 컸다.

그런데 이용자는 카카오의 ‘분산적 신뢰’ 구축 방식과 근거를 알 수 있을까. 카카오가 투명하게 데이터센터 관리 현황과 안전 대응 매뉴얼을 공개하지 않는 이상 정보 비대칭으로 인해 파악이 어렵고, 문제 해결을 위한 사회적 대응도 힘들다. 이들을 규제할 제도적 근거도 거의 없다. 정책 입안자들은 그동안 ‘최소 규제’라는 안이한 방식으로 거대 정보기술(IT) 기업의 ‘분산된 신뢰’를 맹신한 경향이 있다. ‘필수 규제’로 접근해야 할 제도적 안전장치를 외면하다 막대한 국민적 피해를 초래한 것은 아닌지.

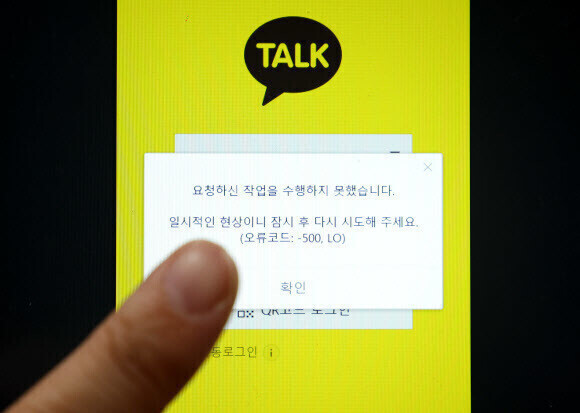

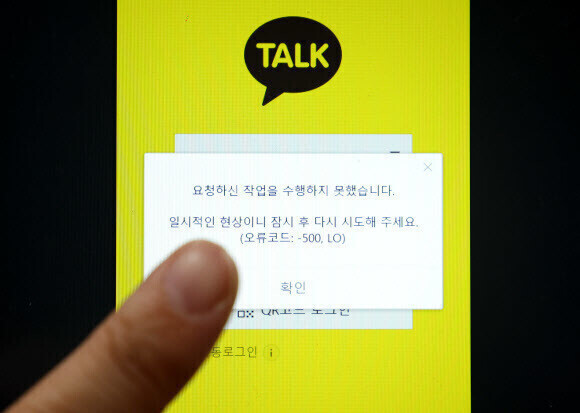

아이러니하게도 방금 카카오 먹통 사태 관련 과학기술정보통신부의 괴상한 안전안내문자 알림을 받았다. “카톡메시지, 카카오T·내비 주요기능 이용불편 없으십니다. 메일·검색 등 복구 중입니다. 상세 내용은 카톡 상단에서 확인 가능합니다.”

진심 이용불편 있으십니다. 재발 방지책과 해결책 추진 알림이나 보내주시길.

최선영 연세대 커뮤니케이션대학원 객원교수