초등학교 5학년 민서 아빠의 하루. 일러스트 장선환

“아빠는 맨날 바빠서 밤늦게 와요. 다음날 아침에 올 때도 많아요. 그래서 주말에만 아빠 폰으로 게임 할 수 있어요.”

3월8일부터 서울 ㄱ지역아동센터에서 한 달간 ‘쌤’으로 보내며 만난 아이들은 센터에 나오지 않으면 학교가 끝난 뒤 사실상 방치된다. 맞벌이·한부모 가정의 양육자들은 생계를 위해 아침 일찍부터 나가 밤늦게 돌아오기 때문이다. 대부분의 가정은 이러한 돌봄 공백을 메울 엄두를 내지 못한다. 지역아동센터는 결국 아이들뿐 아니라 제대로 된 돌봄을 제공하기 어려운 어른들에게도 버팀목일 수밖에 없다. 지난달 27일~이달 8일 사이 아이들을 지역아동센터에 보내고 있는 보호자들의 이야기를 들어봤다.

민서(5학년) 아빠 이아무개(45)씨는 매일 아침 6시20분께 일어난다. 아침식사를 준비한 뒤엔 서둘러 민서를 깨운다. 좀처럼 일어나지 못하는 아이를 깨우는 게 늘 미안하지만 어쩔 수 없다. 아침 7시쯤 지하철을 타고 서울 강남구의 한 대형 빌딩에 도착해 하루 일을 시작한다. 오전 8시30분부터 낮 12시까지 빌딩을 순찰하며 시설물을 점검한다. 약 1천명의 직원이 입주한 빌딩이라서 하루에도 몇번씩 설비가 고장 난다. 오후에는 고장 난 시설물을 고치고, 또 순찰을 한다. 코로나19로 지난해 초부터 이씨의 일이 더 늘었다. 시설물 관리뿐 아니라 체온측정 기계 관리, 소독 등 방역 업무까지 맡게 된 탓이다. 일을 마치고 집에 돌아가면 일러야 저녁 7시30분, 늦을 때는 밤 10시가 된다. 주말도 마찬가지다. 한 달에 2~3일 정도 비정기적으로 쉰다.

다른 양육자들의 사정도 비슷하다. 형기(고1), 형수(중2)의 아빠 정아무개(48)씨는 아이들과 정반대의 일상을 보낸다. 화물차 운전기사로 일하고 있어 새벽 운전이 많다. 밤 10시께 출근하는 정씨는 밤을 꼬박 새워 운전한 뒤 다음날 아침 6시께 퇴근한다. 두 아들은 아빠가 집에 돌아오는 것을 보지 못한 채 등교한다. 주말엔 쉬지만 남보다 하루 일찍 일을 시작하는 정씨는 일요일 밤 10시가 되면 어김없이 화물차에 오른다. 선희(중1), 선영(초5)의 엄마 최아무개(44)씨도 주말 없이 아침 9시부터 밤 9시까지 일한다. 가전제품 매장 직원인 최씨는 두 딸의 아침을 차려주고, 등교하는 것을 지켜본 뒤 출근하지만 집에 돌아오는 모습을 보지는 못한다.

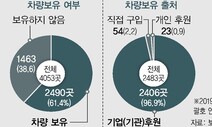

어른들은 아이들의 유일한 보호자이지만, 또한 가정의 유일한 경제적 부양자이기도 하다. 보건복지부의 ‘2019년 전국 지역아동센터 통계조사보고서’를 보면, 센터에 다니는 아동 가운데 한부모 가정(모자·부자 가정) 아동이 3만783명(28.3%), 조손 가정 아동이 2985명(2.7%), 친척 및 시설에 있는 아동이 775명(0.7%), 소년·소녀 가장이 169명(0.2%) 등으로 나타난다. 양부모 가정(7만4259명·68.1%) 중 맞벌이 가정 아동도 5만3571명(49.2%)로 절반에 가깝다.

지역아동센터는 부양자들이 홀로 짊어져야 하는 삶의 무게를 그나마 덜어준다. “민서가 유치원 때는 종일반에 다녀서 한시름 놨지만, 초등학교에 입학한 뒤엔 방과후에 어디에 맡겨야 할지 막막했어요. 제가 하는 일은 쉴 틈이 없이 바쁘고….”(민서 아빠) “열심히, 꾸준히 일해 최근 계약직에서 정규직이 됐어요. 아이들을 키우기 위해서라도 지금은 한창 일을 해야 해요. 아이들을 집에 두기엔 불안했는데 믿고 맡길 수 있는 센터가 있어 감사하죠.”(선희·선영 엄마)

방과후 학교나 학원 등도 있지만 보호자들은 센터에 기댈 수밖에 없다. 방과후 학교는 보호자들의 퇴근 시간까지 기다려주지 않는다. 선희와 선영이는 저학년 때 방과후 학교에 다녔지만 저녁 6시면 끝나버려, 밤 9시나 돼야 오는 엄마를 둘이서 기다려야 했다. 이를 안타깝게 본 방과후 학교 교사가 엄마에게 지역아동센터를 추천했다. 학원은 비용이 만만치 않아 저소득층에게 쉽지 않은 선택지다. 고등학생·중학생인 형기, 형수 아빠도 센터에 기댈 수밖에 없다. “아이들이 지금 학원을 한두 군데 다니지만, 방과후 내내 학원에 있게 하는 건 (경제적으로) 한계가 있어요.”

초등학교 5학년 민서 아빠의 일주일. 일러스트 장선환

지난해 5월 코로나19 확산으로 ㄱ지역아동센터가 잠시 문 닫았을 때 아이들의 보호자들은 가슴이 철렁 내려앉았다. “당장 민서를 맡길 데도 없고, 다른 시설을 알아보려 해도 모두 운영을 안 해서….”(민서 아빠) 민서는 그때 종일 텔레비전과 휴대전화에 빠져 살았다. ㄱ센터가 곧 ‘긴급돌봄’으로 민서와 비슷한 처지의 아이들을 다시 나오게 해 한시름 놓을 수 있었다.

양육자들은 센터가 아이들에게 ‘남들 하는 경험’을 하게 해주는 걸 늘 고마워한다. ㄱ센터는 외부 단체의 지원을 받아 아이들에게 악기나 수영을 배우게 한다. “아이들에게 항상 ‘다른 애들 못 하는 걸 여기서 배울 수 있으니 복받은 거다’라고 말해요. 센터에 다니지 않았으면 아이들에게 악기를 시키기 어려웠을 거예요.”(선희·선영 엄마)

세심한 돌봄이 필요한 아이들을 신경 써서 살피는 것도 센터 선생님들의 역할이다. 주의력결핍과잉운동장애(ADHD)가 있는 민서는 월요일과 목요일 저녁마다 인근 장애인복지관에서 상담 치료를 받아야 하는데, 센터 선생님이 아빠 대신 민서를 데리고 간다. 선생님들은 위생과 건강 관리에 서투른 민서에게 항상 ‘언제, 어떻게 씻었는지’ 확인한다. “아무래도 딸이다 보니, 아빠가 살피기 힘든 부분도 있어요. 센터에 계시는 여자 선생님들이 민서에게 관심을 많이 가져주시고 챙겨주세요.”

보호자가 지역아동센터의 ‘보살핌’을 받는 경우도 있다. 아이들을 고리로 보호자와 센터 선생님들의 ‘양육 공동체’가 형성되기 때문이다. 경남에 사는 서희(22)씨의 엄마 맹아무개(41)씨는 서희씨가 초등학교 저학년이었을 때부터 남편과 갈등이 심했다. “너무 어려운 시기였어요. 저만의 세계에 빠져 심리적으로도 많이 위축됐고, 밖에 전혀 나가지 않았어요.” 갈등 끝에 남편은 집에 들어오지 않았고 경제적으로 더 어려워졌다. 맹씨와 네 아이가 일주일 내내 라면만 먹을 때도 있었다.

“아이들이 혹시 있으신가요? 아이들 이야기가 궁금해요.” 동네에서 우연히 알게 된 경남의 ㄴ지역아동센터 선생님이 건넨 인사가 맹씨의 삶을 바꿨다. 당시 초등학교 4학년이었던 서희씨가 먼저 센터에 다니게 됐고, 맹씨는 센터장, 선생님들과 서희씨의 왕따 경험, 진로 등에 대해 자주 이야기를 나눴다. “제가 밖에 잘 안 나가다 보니 사람들이 이상하게 쳐다보는 것 같고, 아이들한테 화도 많이 냈어요.”(서희 엄마) “괜찮아요. 이제 집에만 있지 말고 밖에 나가봐요.”(센터 선생님)

맹씨는 고민이나 힘든 일이 있을 때마다 센터 선생님에게 전화를 걸어 위로와 조언을 받았다고 한다. 맹씨는 용기를 냈다. 문밖으로 나가 청소·일용직 노동 등 종류를 따지지 않고 일하기 시작했다. “아이들뿐 아니라, 저도 센터에 빚을 졌어요. 저도 이제 꿈꿀 수 있고 뭔가를 할 수 있다는 것을 알게 된 계기가 됐어요. (센터가) 저희 가족에게 큰 역할을 해줬죠.”

채윤태 기자

chai@hani.co.kr

▶바로가기:

지역아동센터 한 달 르포① 지역아동센터 ‘쌤’ 한 달…아이들은 펭귄처럼 서로에게 기댔다

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/995621.html

센터 이용 5명중 1명이 ‘다문화 아동’…7년새 3배 늘어

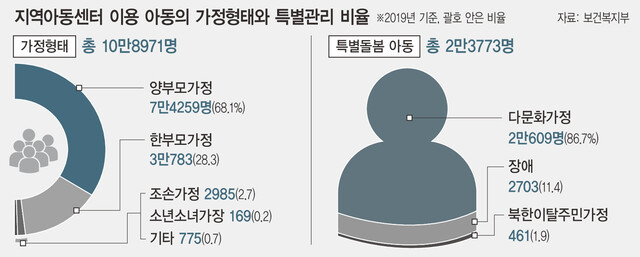

지역아동센터 이용 아동이 꾸준히 늘면서 다양한 정체성을 가진 아동의 센터 이용도 증가하고 있다. 특히 최근 몇년 사이 다문화가정의 센터 이용이 크게 늘었다.

보건복지부 통계를 보면, 지역아동센터를 이용하는 다문화가정 아동은 2012년 6992명에서 2019년 2만609명으로 3배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 전체 다문화가정 아동이 2016년 이후 꾸준히 늘어 2018년 23만7506명에서 2019년 26만4626명으로 2만7120명 증가했는데 그만큼 센터 이용자도 크게 늘어난 것으로 보인다. 전체 아동에서 다문화가족 아동이 차지하는 비율은 2.5%인데, 지역아동센터 이용 아동 중 다문화가정 아동이 18.9%를 차지할 정도로 센터 이용 비율이 높다. 서울 구로구의 한 지역아동센터의 경우 인근 거주 중국동포가 많아지면서 다문화가정 아동이 전체 센터 이용자의 90%에 이른다. 한 지역아동센터 시도지원단장은 다문화가정 아동의 센터 이용 비율이 높은 것에 대해 “생업 때문은 물론이고, 일을 하지 않는 부모도 서툰 한국어로 아이의 학습을 봐주는 데 어려움을 겪는 경우가 많기 때문”이라고 설명했다.

경기도에는 전원이 다문화가정 아동인 센터가 적지 않다. 안산시립지역아동센터의 경우 한국 국적을 취득한 다문화가정 아동이 50%, 외국인 등록을 한 외국인 가정 아동이 50%다. 한글교육과 다문화를 받아들이는 다문화 감수성 교육, 다문화 요리 프로그램 등을 운영한다. 코로나19 확산 이전에는 부모에게 한국어 교육도 했다. 박효민 안산시립아동센터장은 “밥도 먹고, 안전하게 지내다 갈 수 있는 센터가 한국에 있어 다행이고 좋다는 부모들의 반응이 많다”고 전했다. 한국어가 서툰 부모들이 지역아동센터 정보에 더 쉽게 접근할 수 있어야 하고, 센터 종사자들이 다문화가정에 대한 이해를 높일 수 있는 재교육이 필요하다는 점 등은 여전히 남은 숙제로 꼽힌다.

한편 지역아동센터를 이용하는 장애 아동은 2012년 2869명에서 2019년 2703명으로, 북한이탈주민 가정 아동은 2012년 407명에서 2019년 461명으로 각각 2000명대와 400명대를 유지하고 있다.

이우연 기자

azar@hani.co.kr 본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)