동학 전문가인 박맹수 원광대 명예교수. 정대하 기자

“광주상황을 요약해 매일 새벽마다 사단장한테 보고했어요. 뭔가 문제가 있다는 생각을 했지만, 항명이나 양심선언을 하진 못했어요.”

원광대 원불교학과 재학 중 학군단 활동을 했던 박맹수 원광대 명예교수(68·원불교학과)는 소위로 임관해 1980년 충청 지역 사단 연락장교 신분으로 군 지하벙커에서 5·18을 접했단다. “고교 시절 이기심의 해악을 생각하고 원불교에서 마음 착한 교무(성직자)로 봉직하겠다는 마음을 먹었던” 그는 제대 뒤 광주학살의 진실을 알고 “교무의 길을 포기하고 군사독재 타도의 전사가 되기로 결심했다”고 한다.

20년 가까이 동학을 매개로 한·일 시민연대 활동을 이끄는 박 교수를 지난 9일 광주광역시에서 만났다. 원광대 총장을 지낸 그는 최근, 2019~2021년 나주 동학 국제학술대회 성과를 묶어 <나주 동학농민혁명의 재조명>이라는 책을 냈다.

박맹수 교수(맨 왼쪽)가 2010년 5월 이노우에 가쓰오 교수와 함께 일본 야마구치현 야마구치시 미나미무라에 있는 동학 농민군 진압전담부대 후비보병 제19대대장 미나미 고시로 묘비를 조사하고 있다. 박맹수 교수 제공

원불교 교무를 휴직한 그는 1982년 전북 익산에 삼동야학을 설립해 후배들과 야학운동을 시작했다. “처음에는 전아무개라는 인간에 대한 증오가 일었어요. 광주학살 비디오를 보고 결사대가 만들어지면 1번으로 지원하고 싶었을 정도니까요.” 그런데 한국 사회·역사 등을 공부하면서 “광주학살의 문제는 한국 근현대사 및 한국사회의 구조적 모순에서 비롯된 것”이라는 생각이 들었다. 박 교수는 “이래서는 안 되겠다 싶어 대학원을 가기로 하고, 별로 돈이 없어서 한국학중앙연구원 부설 한국학대학원에 입학했다”고 말했다.

대학원에서 종교에서 역사로 전공을 바꿨다. 그는 “선생님들께 저의 고민을 말했더니 ‘실패의 역사인 동학을 배워보라’고 하셨다”고 했다. 앞서 대학 1학년 때 기숙사에서 만난 영광 출신 2학년 선배한테도 “원불교를 제대로 하려면 동학을 알아야 한다”는 말을 자주 들었던 터였다. 1986년 해월 최시형(1827~1898) 선생 연구로 석사 학위를 마무리했다. 80년 5월 광주학살 이후 많은 연구자가 동학농민혁명 지도자 전봉준(1855~1895) 장군에 주목했던 시절이었다.

박맹수 교수가 지난해 시민들과 함께 해월 최시형 교주가 은거했던 전북 익산 사자암을 답사하고 있다. 박맹수 교수 제공

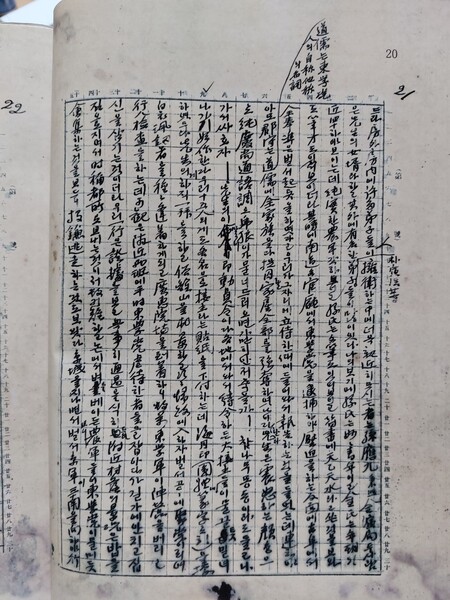

87년 6월항쟁 때 거리로 나가 시위에 참여했고, 대학원에선 어용교수 퇴진 운동을 주도했다가 ‘과격한 연구자’로 찍혔다. 스승으로 모셨던 무위당 고 장일순 선생이 “절대로 먼저 자퇴하지 말라”고 응원해 줘 10년을 버텼다. 1996년 ‘해월 최시형 연구’로 박사 학위를 받았다. <백범일지>에서 최시형 선생이 갑오년(1894) 봄 전봉준 장군의 봉기에 호응해 ‘참나무 몽둥이라도 들고 싸우라’고 기포령을 내렸다는 내용을 발굴해 논문에 포함했다. 그는 “호남의 남접과 경기 남부, 충청의 북접은 하나였고, 남북접 대립설은 일제 식민사학자들이 날조한 것”이라고 지적했다. 1997년 홋카이도대학 창고에서 발견된 동학 지도자 유골 진상조사를 위해 일본에 갔던 그는 2001년까지 4년간 홋카이도대학 대학원에서 공부한 뒤 문학박사 학위를 땄다.

군 벙커에서 5·18 소식 처음 들어

학살 진실 안 뒤 원불교 교무 휴직

‘5월 광주는 구조적 모순 탓’ 생각

역사로 전공 바꾸고 동학 연구 열정

최근 ‘나주 동학농민혁명 재조명’ 내

보성 불이학당에서 동학 시민강좌

김구 선생의 <백범일지>엔 해월 최시형 교주가 1894년 봄 전봉준 장군의 봉기에 호응해 기포령을 내린 사실이 기록돼 있다. 박맹수 교수 제공

‘발로 쓰는 현장 공부’를 강조해 온 박 교수는 지역별 동학 연구에도 큰 관심을 쏟고 있다. 특히 나주 동학과는 인연이 각별하다. 그는 1997년 겨울 훗카이도대학 대학원 지도교수였던 이노우에 가쓰오 명예교수와 동학농민군 전담진압부대인 후비보병 제19대대 대대장 미나미 고시로 관련 군 자료를 찾아냈다. 이노우에 교수는 2012년 3월 후비보병 제19대대 제1중대 소속 쿠스노키 상등병이 남긴 종군일지를 발굴해 박 교수를 통해 사본을 공개했다. 박 교수는 “이 자료로 일본군이 나주성에 주둔해 35일간 접주급 동학 농민군 지도자를 무려 680여명이나 처형했다는 사실이 드러났다”고 말했다.

이노우에 교수와 나카츠카 아키라 나라여대 명예교수 등과 2006~2022년 ‘한·일 시민이 함께하는 동학기행’이라는 답사를 했다. “올해 10월30일 ‘나주시민의 날’에 일본 시민들이 모금한 기금으로 사죄비를 나주에 세울 예정입니다.”

동학의 대중화는 필생의 목표다. 그는 지난해 2월 ‘근대 개벽종교 현장 답사반’을 만들어 시민들과 동학 현장을 찾아 다니고 있다. 올 12월까지 전남 보성 불이학당(당주 박화강)에서 9차례에 걸쳐 동학시민강좌(마지막 주 금요일 오후 5시)도 한다. 그는 “도올 선생이 2021년 낸 <동경대전>이 7개월 만에 4만권이 나갔고, <창작과 비평>에서 ‘다시 동학을 찾아 오늘의 길을 묻다’라는 주제로 진행한 동학 대담 유튜브 동영상 조회도 3만회가 넘을 정도로 동학에 관심이 높다”며 “한국 사회가 겉으로 볼 땐 격동기인 것처럼 보이지만, 수면 아래에서는 의미 있는 변화가 꿈틀거리고 있다”고 말했다.

“한국 근대 민족·민중운동의 첫 샘물”이었던 동학혁명은 ‘오늘’도 유효하다. 박 교수는 “동학을 서학에 대한 대립이나 유불도의 조합이라고 생각하는 것은 오해”라며 “동학을 한국학, 국학이라는 개념으로 확장하면 천도교, 증산교, 대종교, 원불교가 다 들어가고, 국학이 정치·경제·역사·사상·종교·문화·예술을 포괄한다”고 강조했다. “동학은 제 나라 제 땅에서 제대로 된 생각을 가지고 제대로 된 세상과 제대로 된 나라를 만들고자 하는 철학이고 운동이지요.”

정대하 기자

daeha@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)