지난 12일 서울 은평구에 위치한 중고서점 ‘이상한 나라의 헌책방’에서 만난 윤성근 대표가 책 한 권을 보여주었다. 2007년부터 이 매장을 운영해온 그의 손에 들린 책은 1978년 범우사에서 나온 ‘명정사십년’(변영로 저)이었다.

“작년에 어떤 분이 이 책을 찾아달라고 했죠. 유학 가기 전 90년대에 만난 20년 연상의 술친구가 당시 좋은 책이니 읽어보라고 권했다면서요. 유학 뒤로 그 술친구와 소식이 끊겼다고 해요. 의뢰를 받은 뒤 우연히 제가 이 책을 구했는데요. 책에 ‘오래도록 구했으나 못구했었고, 이 책은 보배 같은 책이다’는 메모가 있었어요. 혹시나 하는 마음에 소장자분에게 물어보니 바로 그 술친구가 맞더군요. 두 분은 몇 달 전 만나 밀린 이야기를 나누었죠. 이 책 덕에요. 책이 사람을 연결해주었죠.”

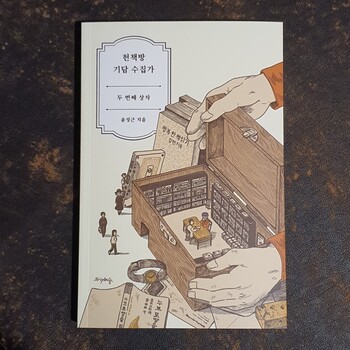

윤 대표는 헌책방을 내고 모두 15권의 책을 썼다. 헌책방과 헌책 그리고 헌책을 찾는 사람들에 얽힌 이야기를 풀어 매년 1권꼴로 출간했다. 가장 많이 팔린 책은 2021년 나온 ‘헌책방 기담 수집가’(프시케의숲)이다. 2만권 가까이 나갔고 지난해 일본어로도 출판되었다. “중국과 러시아, 타이에서도 판권을 사갔어요. 올해 나온 일본의 도서잡지 ‘다빈치’를 보니 제 책이 ‘2023년 일본 올해의 책 에세이 부문’ 14위에 올랐더군요.”

그는 최근 이 책의 속편 ‘헌책방 기담 수집가-두 번째 상자’를 냈다.

그는 헌책방을 열고 바로 오래된 책을 찾는 사람들의 특별한 사연을 모으기 시작했다. 책을 찾아달라는 사람이 매장에 가끔 오는데, 그들에게 얼마 안 되는 수수료를 받는 것보단 왜 책을 찾는지 사연을 듣고 책으로 내는 게 낫겠다는 생각에서다.

“헌책방에 오시는 분들은 책에 얽힌 이야기가 많아요. 지금도 대략 한 달에 10여명 정도 책을 찾아달라는 요청이 들어옵니다. 먼저 사연을 듣고 재밌으면 찾으러 나서죠. 서울 동묘나 청계천 쪽 헌책방을 뒤지거나, 책을 갖고 계실 만한 분에게 직접 연락합니다.”

전작과 마찬가지로 이번 책에도 오래된 책을 찾는 범상치 않은 사연이 여럿 담겼다. 한 단역 배우는 1978년 나온 ‘나의 아버지 채플린’을 찾고 싶어했단다. 창고 같은 허름한 무대에서 어린 아들이 보기에는 초라한 채플린 연기를 했던 아버지의 가방에 있던 책이다. 아들은 훗날 ‘아버지가 돈이나 성공보다는 가족을 먼저 생각한 훌륭한 배우였다’는 동료 배우의 말을 듣고, 이제라도 아버지가 젊은 시절 봤던 책을 읽으리라 결심했다고 한다.

책에는 문학평론가 김현의 작고 전 일기 모음집 ‘행복한 책읽기’(1992) 초판만 찾아 헌책방을 순례하는 ㅁ씨 이야기도 나온다. 암 투병 중 이 책을 접한 ㅁ씨는 책에 나오는 ‘아, 살아 있다’는 문장에 이끌려 이 책이 자신을 낫게 해준다는 믿음을 갖게 되었단다. “자신은 1권만 가지고 여분의 초판은 다 선물을 한다더군요. 제가 찾아준 초판만 3권입니다.”

재일동포 야구 선수 장훈의 자서전 ‘방망이는 알고 있다’(1977)는 신체 장애 때문에 프로야구 선수의 꿈을 이루지 못한 한 어르신의 의뢰를 받고 5년 만에 일본 도쿄 헌책방 거리인 진보초 고서 축제에서 찾아낸 책이다. 그 사이 의뢰인이 별세해 책은 고인의 딸에게 전해졌는데, 딸은 윤 대표가 녹음한 부친의 육성을 듣고 이런 말을 들려주었단다. “야구라니요? 그런 이야기를 전혀 듣지 못했어요. (중략) 이 정도로 야구를 좋아하셨다니. 저희에겐 왜 내색을 하지 않았을까요?”

주로 어떤 사람이 책을 찾는 것 같냐고 하자 윤 대표는 “지성인(知性人)이란 단어를 쓰고 싶다”고 했다. “지성인은 제 풀이로 앎을 추구하는 성품의 사람입니다. 나이나 성별을 떠나 계속 앎을 추구하는 성품을 가진 사람들이죠. 알고 싶은 게 넘쳐나는 이들이죠.”

가장 많이 찾는 책은 1970~80년대 나온 문학 작품들이다. “지금은 매체가 워낙 많지만 그 시절에는 책으로 교양도 쌓고 사랑도 했으니까요. 기형도 시집 초판(1989)을 구하는 분들이 많아요. 값이 비싸지는 않지만 내놓는 사람이 적으니 구하기 쉽지 않아요.” 이런 말도 했다. “제 책에 나오는 사연들은 대개 90년대 이전 책들에 대한 것입니다. 갈수록 책을 찾는 사연이 얇아진다는 느낌이 들어요. 요즘 세대들에게도 마음에 남는 책을 찾아다닐 만한 감성이나 낭만이 있을까 생각해보는데, 회의적입니다.”

가장 기억에 남는 사연을 묻자 그는 “어처구니없는 이야기”라며 말을 이었다. “꿈에 본 책을 찾아 달라는 분이 있었어요. 어릴 때 읽은 책인데 꿈에 반복적으로 나타난다고요. 책 제목은 모르고, 주인공이 숲을 방황하는데 숲에 먹을 게 많았다고만 하셨죠. 정신과 치료도 받은 분이었는데요. 병원에서 그분 말을 듣고 책을 한 번 찾아보라고 권하셨다더군요.”

한 달에 10여명씩 책 찾아달라 요청 수수료 받는 대신 특별한 사연 수집 15년 동안 헌책 이야기 담은 15권 출간 ‘헌책방 기담 수집가’는 일본어판도

기형도 시집 등 70~80년대 문학 인기 “책으로 교양 쌓고 사랑도 했던 시절 갈수록 책 찾는 사연 얇아지는 느낌”

그는 책과 사람을 연결하면서 우리가 이웃의 상처에 관심을 가져야 한다는 생각도 커졌다고 했다. “이번 책의 주제 의식이 책으로 사람들이 연결되었다는 것인데요. 이는 곧 우리도 두세 사람만 건너면 다 연결되어 있다는 생각으로 이어지더군요. 그런 생각을 한 뒤로는 전세 사기 같은 뉴스가 남의 일처럼 느껴지지 않았어요. 이웃에 관심을 가져야 한다는 생각이 더 강해졌죠.”

대학에서 컴퓨터공학을 전공한 그는 아이티(IT) 회사에서 10년 일한 뒤 출판사와 헌책방 직원을 거쳐 헌책방 사장이라는 어릴 적 꿈을 성취했다. “초등 3학년 때부터 서울 정릉의 시장통 헌책방을 드나들었어요. 그때부터 해문출판사에서 나온 애거서 크리스티 전집(80권)을 모으기 시작해 중3 때 결국 다 모았죠. 굉장히 뿌듯했어요.”

헌책방 주인이 된 지금도 매주 한 차례 헌책방 순례를 한단다. “저 같은 책 중독자 눈에는 헌책방에 가면 꼭 살 책이 보입니다. 다음주에 오면 혹 팔릴지 모르겠다는 생각에 사게 되죠.”

개업 당시 그의 헌책방은 주인이 읽은 책만 판다는 원칙으로 화제가 되었다. “지금도 그 원칙을 지키고 있습니다. 책방을 연 뒤로도 대략 한 달에 10권 정도는 정독합니다. 그는 “회사 다닐 때는 오토바이를 좋아하고 만년필 등 수집 취미가 있어 빚이 꽤 있었는데 지금은 빚이 없다”고도 했다. “책방에서 월세(100만원) 수입은 나오고 봄가을로 강연도 제법 합니다. 인세도 있고요.”

인터뷰를 마치며 ‘내 인생의 책’을 묻자 그는 독일 작가 토마스 만의 ‘마의 산’을 꼽았다. “10번은 읽은 것 같아요. 병에 걸린 사촌을 찾아 요양소를 찾은 주인공이 자신도 병 진단을 받고 그 요양소에 몇 년 머물며 이런저런 사람들을 만나 대화하면서 성숙해진다는 이야기인데요. 만남 그리고 소통의 중요성을 깨닫게 하는 책이죠.”

강성만 선임기자 sungman@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt] ‘믿음’이 당신을 구원, 아니 파멸케 하리라 [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0123/20250123504340.webp)