추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난해 8월 서울 중구 예금보험공사에서 열린 ‘재정준칙 콘퍼런스’에서 발언하고 있다. 연합뉴스

재정준칙 도입은 재정당국의 오랜 숙원이다. 기획재정부가 박근혜 정부 때인 2016년부터 도입을 추진했으며 문재인 정부 당시인 2020년에도 도입 계획이 발표됐다.

추경호 부총리 겸 기재부 장관은 13일 국회 대정부 질문에서 “재정준칙 법제화는 현재 국회 상임위에서 논의하고 있는데 조금 더 속도를 낼 수 있도록 저희도 적극적으로 말씀을 드리도록 하겠다”고 했다. 기재부는 “지금은 준칙 필요성이 과거보다 커졌다”고 강조한다. 코로나19 민생 지원 영향으로 국가채무비율(D1)이 9%포인트 남짓(2019년 37.6%→2021년 46.9%) 뛴데다, 앞으로 인구 고령화 등으로 복지 지출이 빠르게 늘어난다는 이유에서다. 나랏빚 증가를 막을 안전장치를 마련하자는 얘기다.

과거와 달라진 대내외 환경도 구실을 보탠다. 인플레이션(물가 상승)과 시장 금리 상승에 따라 재정을 풀어 경기 악화에 대응하자는 ‘확장적 재정 정책’의 명분이 약해져서다. 2008년 세계 금융위기 이후 만성화한 저성장·디플레이션(지속적인 물가 하락)에 대응해 주요국에 재정 지출 확대를 권고해온 국제통화기금(IMF)은 지난해 10월 펴낸 세계 경제 전망 보고서에서 “낮은 성장률과 높은 차입 비용으로 인해 늘어나는 정부 부채 문제를 해결하려면 이를 위한 체계를 개선해야 한다”고 주문했다.

이철인 서울대 경제학부 교수(한국재정학회장)는 “수입을 고려하지 않고 지출을 얘기하는 사회적 병폐가 갈수록 심해져 재정 총량을 제약할 필요성이 커졌다”고 말했다. 지난 대선 때 주요 후보들이 재원 얘기를 쏙 빼고 ‘묻지 마 공약’ 경쟁을 벌인 게 대표적인 사례다. 정치의 포퓰리즘 성향이 강해지며 이를 억제할 수단을 도입하자는 이야기다.

이 제도가 도입되려면 여야가 국가재정법 개정에 합의해야 한다. 다만 야당인 더불어민주당은 신중론을 펼친다. 도입 시기를 예단하기는 어렵다는 의미다. 국회 기획재정위원회 민주당 간사인 신동근 의원은 <한겨레>와 한 통화에서 “당론이 정해진 건 아니지만, 내부적으로 지금 당장 이 제도를 도입해야 하는 이유를 모르겠다는 의견들이 있다”고 말했다. 한국의 국가부채비율(D2)은 지난해 기준 54.3%로 주요 20개국(G20) 평균(123.1%)은 물론 유로지역 국가들 평균(90.9%)보다 여전히 훨씬 낮다. 코로나 당시의 정부 적자 규모도 주요국에 견줘 크지 않았다.

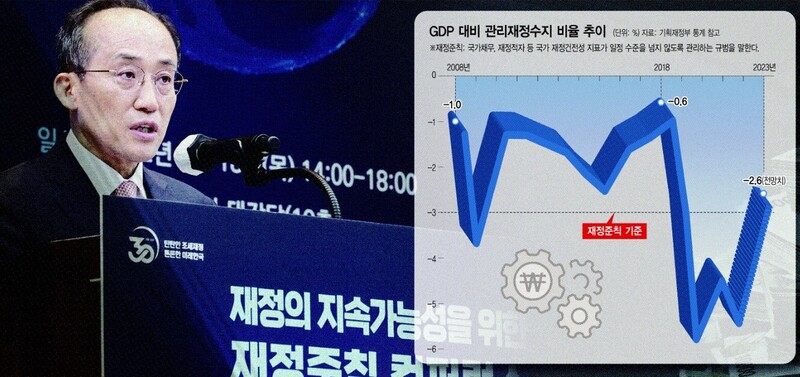

만약 재정준칙이 도입될 경우 정부의 재정 운용 기조가 당장 ‘확장’에서 ‘긴축’으로 확 돌아서는 건 아니다. 과거에도 재정준칙의 ‘재정수지 적자 비율 3%’ 기준을 어긴 적이 드물기 때문이다. 코로나 시기인 2020∼2021년을 제외하면 한국의 관리재정수지 적자 비율이 3%를 넘은 건, 2000년 들어 금융위기 때인 2009년(3.6%)과 윤석열 정부가 출범하며 62조원 규모 추가경정예산을 편성한 지난해(5.4%) 단 두차례뿐이기 때문이다. 이는 기재부가 그간 재정준칙 없이도 나라 살림을 자체적으로 빡빡하게 운용해왔다는 방증이기도 하다.

박종오 안태호 기자

pjo2@hani.co.kr